《人間》雜誌:苦悶時代的精神解放

閱讀陳映真

《人間》雜誌於我的影響與意義,千頭萬緒,該怎麼說起呢?簡單地說:有些階段似乎已經過去,成了昨日雲煙;然而仔細想想卻又未必,結構性的難題不曾真正消解,偶然在街頭在生活當中,仍會扎破那些未癒的膿瘡。

《人間》雜誌於我的影響與意義,千頭萬緒,該怎麼說起呢?簡單地說:有些階段似乎已經過去,成了昨日雲煙;然而仔細想想卻又未必,結構性的難題不曾真正消解,偶然在街頭在生活當中,仍會扎破那些未癒的膿瘡。

一

我就讀大學時的1989年,正是《人間》雜誌辦得火熱的年代,那些年也是海峽兩岸政治經濟走到了轉捩點的重要時刻:以大陸為例,1987年中國共產黨中央委員會總書記胡耀邦因路線問題黯然下台,訴求改革開放的學運一發不可收拾,89年胡過世,隨即於6月發生了天安門事件。全世界都關注中國如何面對改革、如何平息民怨?

至於台灣呢?1986年民進黨成立,1987年宣佈解嚴,1988年蔣經國總統逝世,宣告了強人政治時代的終結……,記得那些年我還在建中讀書,上下學期間常常在台北市博愛路的法務部及台北地院前,碰到軍警以重重距馬封鎖道路,整體社會的政治對立衝突,正面臨了前所未有的劇變與張力。

進入大學以後,我參加了校刊社,當年大學校園受到社會氛圍影響,隱約感受到外頭已發生天翻地覆的變化。大學生編刊物很少是為了校內服務,既不關心學校裡的課程與行政,也絕少如當前大學生之偏好美食打卡與服飾品味,我們花了不少心思在討論生態環保、族群認同、文化搶救、藝文思潮等等議題,當然《人間》雜誌正是當年知青們的精神典範。我們學習如何製作深度訪問的專題、學習如何攝影與編排版面。

不妨舉個實際的例子說明,還記得當年我與同班好友鄧振囷、高炳煌在社團裡編為一組,正巧圓山育樂中心挖掘出貝塚,我們就鎖定以「圓山貝塚」寫了篇專題報導,還特地跑去八里採訪中央研究院史語所的劉益昌研究員,劉教授並不嫌我們打擾,很有耐心地跟我們解釋日本學者伊能嘉矩與宮村榮一對於圓山貝塚的發現與假說,描繪出台北盆地曾經滄海桑田的歷史。還記得那時我們邊訪問,邊與劉教授的學生們在十三行遺址挖掘了一下午,整理出凱達格蘭族先民的部份骨骸、也發現他們曾與漢人交易的金幣。身為美編的高炳煌,當年即拍攝了一張頗有《人間》風格的貝塚照片,作為我們專題報導的視覺焦點。

編輯報刊的田野踏查經驗,讓我開始從課本以外接觸到真實的「台灣土壤」,此外,也有對於人文活動的重新探索。猶記當年各大學的校刊社團都很活耀,而且跨校共同舉辦一些編輯課程與聯誼活動。那時候我們也在一些學長姐的引領下,偷偷在羅斯福路小巷裡的唐山出版社,找尋魯迅、沈從文、茅盾等人的「禁書」來看。

那是一個禁忌逐漸鬆綁的革命前夕,遠的且不說(例如86年車諾比核子事故、91年蘇聯瓦解等等),即在國內,因為蔣經國總統逝世後的權力交接問題,90年又發生了野百合學運,記得當時各大學很快動員了五千名學生齊聚於中正紀念堂示威抗議,主張解散萬年國會與推動民主改革,後來促成了91年李登輝總統宣佈廢止《動員戡亂時期臨時條款》,並重新改選國民大會代表。在野百合學運期間,當年沒有新媒體可以動員社群的我們,每天有人輪流到廣場內記錄整理,隔天一早則捧著手寫油印的快報,在校門口迎著上學師生宣傳第一手的現場情資,希望能讓校園裡有一些擾動的聲響。

二

面對狂飆劇變的年代,今日再看《人間》雜誌的報導與內容,正好可以見證台灣在三十年前蟬蛻的蹤跡。現今許多重要的社會運動,在當時都已經開了端,反映出威權崩解前夕台灣社會議題的衝突與多元性。

例如,《人間》雜誌創刊號(85年11月)開宗明義,一出手就有關於不同族群的專題報導,包括攝影師李文吉對於「違反社會道德」的拾荒情侶黃昏之戀的記錄、攝影師關曉榮對於都市原住民的記錄、攝影師蔡明德對於依附內湖垃圾山過活的城市邊緣人的記錄、陳品君對於台北侏儒的訪談報導、另有關於越戰期間台灣出生千餘名中美混血兒的文化殖民專題、有關於文化人的素顏與平常百姓的攝影專題、有關於同性戀議題的人物專訪等。可以看出發刊時陳映真的企圖心與憐憫心,這本雜誌從一開始就想以社會邊陲的人物作為主角,透過攝影與訪談來為這些受迫害與被歧視者發聲,回到素樸的人本立場來反思存在的價值。

陳映真如此選擇議題,今日看來,就文化層面而言,確實承襲自台灣七O年代引發騷動的「鄉土文學論戰」、以及與高信疆在《中國時報・人間副刊》設置「報導文學」獎項有關。而從政治層面來看,這現象也受到七O年代保釣運動、蔣中正總統之過世、以及79年美台斷交、另與中國修好的歷史境遇互為表裡。

如此歷史情境下,陳映真除了對於「台灣土壤」的族群議題感到關心外,我們也不難注意《人間》雜誌對於「大陸中國」同表關心,例如創刊號中也透過法國攝影家Bernard Bordenare的作品,介紹他旅行中國大陸時「奇特又獨創性的視覺遍歷」。又第二期(85年12月)則透過日本山岳攝影家白川義員介紹「幽邃、壯偉、瑰麗的中華無限天壤及永恆山河」。第三期(86年1月)透過香港攝影家梁家泰介紹「青海東部的高原湖泊、綿羊、犛牛,和醇厚正直的藏族人民的各種風情」。第四期(86年1月)又有梁春幼介紹西藏的攝影作品,第五、六、八期都有柯錫杰的中國攝影專欄等等……,一直到最後出刊的第47期(89年9月),仍有黃樹人所採訪的《大陸台胞系列》專題。從這裡既可以看出七○年代以來《夏潮》的影響。也不難窺見解嚴前後台灣社會運動中,主張社會主義的左翼運動、與主張自由主義的黨外運動,為了對抗一黨獨大的威權政治,原存有微妙的同盟合作關係。

三

台灣這三十年來的發展,明顯地日漸傾斜於右翼運動。一方面是中國經濟快速發展後,台灣不免受其龐大市場影響、更試圖擺脫其政治或資本控制,在「你好大,我好怕!」、「強國人」的語境之下,激化的民族主義論述乃成為台灣自主性的典律,民進黨因此贏得大部份民眾的情感支持,站穩抵禦外侮的主體位置、成為情理上的反對黨。

另一方面則與世代交替之認同轉移有關。梅家玲指出戰後台灣小說有所謂「家國裂變」現象:「…饒有興味的是,四O年代中,吳濁流曾以《亞細亞的孤兒》一書,寫盡日據時期台灣人民在認同上無家無父的悲哀,為台灣文學樹立『孤兒意識』的里程碑。六O至八O年代,孤兒退位,逆子孽子現身,先後問世的王文興《家變》與白先勇《孽子》,卻各自在有家有父之餘,演義出『逐父』與『為父所逐』的相互對話。然曾幾何時,兒子們卻又不再以家/父為念,或浪蕩街頭,或混跡黑幫,九O年代以降,包括『大頭春』在內的各路『野孩子』紛至沓來,亦成為世紀末台灣小說中的另一奇觀。」(〈孤兒?孽子?野孩子?:戰後台灣小說中的父子家國及其裂變〉)正可以看出不同世代台灣人在身分認同上的「伊底帕斯現象」。

根據去年(2016)的《聯合報》民調,20-29歲的年輕族群在國族認同上自認是台灣人比率高達85%,覺得自己是中國人的比率只有11%,可見在地民族主義的高昂。解嚴前原有的省籍問題,已隨著本土執政者與時間被消解,當初於1945年隨國民政府遷台的青年,如果還在世,也已經是八、九十歲的高齡。

然而這場「認同」的戰役仍在進行中,恐怕這也並不只是台灣的難題而已(例如美國族群議題在近期也是相當激化的)。然以我本業的國文教學而言,「國文」難免涉及文化身世的編排想像,教育部近年不僅在大學端努力推動「蘊涵台灣文化與社會共同情感及價值之文本」(「補助全校性閱讀書寫課程推動與革新計畫」,2011),至於高中國文課綱審議,近期亦發生了文白比例的劇烈爭議,日前《文學台灣》雜誌社發起「支持調降文言文比例,強化台灣新文學教材」,有鍾肇政等百餘位台灣作家及教師連署;而中研院院士王德威、曾永義等人發起的「國語文是我們的屋宇:呼籲謹慎審議課綱」,支持連署者更高達四萬八千餘人(以本文書寫時9月7日之數據)。

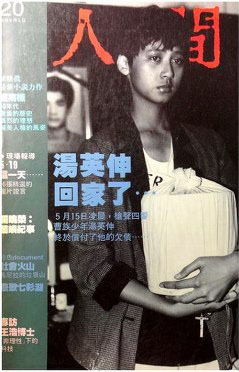

即便在《人間》雜誌發行的八O年代,身分認同的議題也未必如想像中簡單。例如第九期(86年7月)的原住民報導〈不孝兒英伸〉,從表面上的殺人事件,深探刑案底下的原漢文化差異與階級剝削議題。同樣地,原住民的文化認同問題也與時間攸關,例如原住民歌手巴奈‧庫穗說自己是「第一代失語族人」,她與馬躍‧比吼等其他原民運動人士今年初於總統府前紮營抗爭至今,反對打了折扣的「原住民族傳統領域劃設辦法」,批評執政黨與蔡英文總統違背誠信,涉及資本主義政商勾結、重現了日據以來對待原住民族之殖民歷史記憶。

以上所述「人」的困境,三十年來未必減緩,被剝削感不僅只見於原住民,新住民亦所在多有,還甭提日漸激化的勞工抗爭、軍公教年金改革等等,也令政府頭疼。此間複雜的「鄉土」想像、身世認同與階級對立,短期間內恐怕尚不易找到解方。

四

如從議題設定與政治立場來看,儘管《人間》雜誌出刊不及四年,卻可以說是風雲際會、躬逢其盛,匯集了七O年代以降的巨大騷動,因此成為解嚴革命之重要見證、成為弱勢族群之代言者。而伴隨經濟起飛崛起的新興中產階級,也迫使執政當局必須釋放權力,終於促成了台灣民主社會與政治意識的逐漸轉型。

今日重讀《人間》雜誌,也該留心他們在編輯表現形式上的創意。前面提及《人間》雜誌中有許多專題是以攝影為主,文字報導為輔,實與七O年代以文字為主的報導形式截然不同。陳映真首先引進了美國從三O年代開始興起的「報導攝影」,他在〈創刊的話〉中說:「如果用一句話來說明,《人間》是以圖片和文字從事報告、發現、記錄、見證和評論的雜誌」。從前述〈創刊號〉中的各式報導攝影專題即不難發現,這原是一本透過照片來「見證」生存處境、以臨場視覺聚焦政治批判的新興傳媒。

陳映真當時邀請了王信為籌備中的《人間》雜誌訓練攝影人才,並擔任《人間》的圖片主編。王信(1942-)何許人也?這位女士是在七O年代初赴日習農時,偶然接觸了尤金・史密斯(William Eugene Smith,1918-1978)的攝影作品,深受感動而毅然改行攻讀報導攝影,返台之後曾隻身前往蘭嶼記錄雅美族人的生活。從離島原住民的拍攝經驗中,王信主張:「報導攝影的基本精神是本著人道主義的胸懷,透過攝影去揭發問題。在一個民主開放的社會裡,報導攝影可提供一種刺激和反省,形成輿論,推動、改革社會,因而受尊重。對報導攝影者而言,開攝影展是下下策,它應該與印刷媒體結合,才能廣泛地報導而實踐它的良知與力量。報導攝影能使人們回顧那些被我們稱為原始的、落後的,未開發的土地與上面自然純樸的人性,而有所反省。」(《蘭嶼・再見》)因此其攝影理念不僅立足於泥土之中,更著重於人道與人性。

此外,當年擔任《人間》雜誌採訪攝影的郭力昕,對於報導攝影也作了深刻的反省:「新聞攝影本質上就是一種創作、詮釋、或表達攝影記者對事件之意見的媒介訊息,它與忠實記錄現場真實沒有多大的關係。其實所謂的客觀忠實的新聞影像,從一開始就是個自欺欺人的虛妄理念。……新聞照片並不那麼是個見證,而比較是一種完成人們願望或滿足讀者之想像的媒介,因為人們總喜歡將許多意義加諸照片之上。」、「我們有著一定的社會良心,因此對階級壓迫與制度性的不公不義,遂有著一定的輕微罪惡感。何經泰的影像作品,提供了我們不安與罪惡的紓緩劑,因為在凝視這些令人震動、心痛、不忍卒睹的傷殘影像,同時又被那昇華、超脫了的尊嚴所感動時,我們也在這注目、關心、感動的動作中贖了罪。」(《書寫攝影──相片的文本與文化》)換言之,他們的攝影報導不純然是客觀見證,而是加諸了許多意義於其上的創作或批判,更根本的是想表達人性的尊嚴與感動。

三十年後,人間同樣熙熙攘攘,科技的進展卻不可以道里計。現代台灣的新聞報導更加著重於視覺表現,尤其自媒體的時代來臨,無論報刊也好、電視也好,許多報導追求時效與臨場,經常直接取材於網路社群裡的監視器影像,而新聞更充斥了許多置入性行銷的商品情報,新聞媒體從過去的批判立場,逐漸棄守成為資本市場的營利工具。陳映真當初在《人間》雜誌〈創刊的話〉所慨歎的:「在一個大眾消費社會的時代裡,人,僅僅成為琳瑯滿目之商品的消費工具。於是生活失去了意義,生命喪失了目標。我們的文化生活越來越庸俗、膚淺,我們的精神文明一天比一天荒廢、枯索。」如今讀來,仍然是嚴正而深刻的讜論。

可歎的是,陳映真這一輩的老左派逐漸凋零,七、八O年代的無畏與天真終將為人遺忘,當前台灣對於社會理想的失落、對於人性價值的悵惘,又該由誰來發聾振聵?由誰來喚醒人間的公義與真情呢?