祛毒者:魯迅與陳映真

據說,在戒嚴時期,黨國有專責跟蹤記錄分析呈報陳映真思想言動的文藝特務,而某文特曾文藝風地比喻其所監守之對象為一株「毒蘋果樹」。這讓我們不由得浮出了一道「亮麗」光景:纍纍的、豔紅的、劇毒的蘋果,在橙紅的早星下,在亞熱帶的島嶼上,輕輕搖曳著。 大家都知道陳映真愛敬魯迅,受他影響很大;錢理群說:「魯迅給了陳映真一個祖國」。由於魯迅思想是理解陳映真的重要參數──我們知道少年陳映真的第一本啟蒙讀物就是《吶喊》,所以我就動了念,想好好琢磨琢磨這本小說集,希望能對釐清這株「毒蘋果樹」的思想身世有所助益。

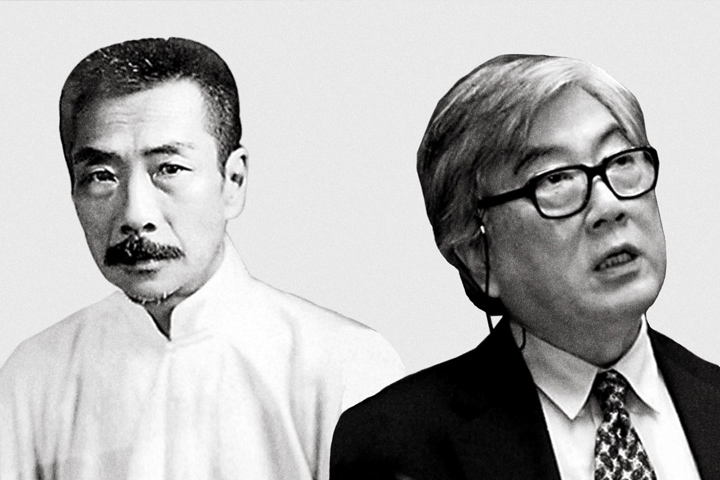

魯迅與陳映真。

魯迅與陳映真。1

據說,在戒嚴時期,黨國有專責跟蹤記錄分析呈報陳映真思想言動的文藝特務,而某文特曾文藝風地比喻其所監守之對象為一株「毒蘋果樹」。這讓我們不由得浮出了一道「亮麗」光景:纍纍的、豔紅的、劇毒的蘋果,在橙紅的早星下,在亞熱帶的島嶼上,輕輕搖曳著。

大家都知道陳映真愛敬魯迅,受他影響很大;錢理群說:「魯迅給了陳映真一個祖國」。由於魯迅思想是理解陳映真的重要參數──我們知道少年陳映真的第一本啟蒙讀物就是《吶喊》,所以我就動了念,想好好琢磨琢磨這本小說集,希望能對釐清這株「毒蘋果樹」的思想身世有所助益。

2

「毒」是魯迅思想裡的一個重要課題。當初,他棄醫從文,不就是明白了那能使肉體康健的醫者,是無法療癒四萬萬國民的精神之毒嗎?所以他的第一篇也是現代中國第一篇表達現代意識的白話文小說《狂人日記》(1918),就是對國民性與歷史書寫裡的「毒」的分析。狂人看到的他人,「話中全是毒,笑中全是刀」,而狂人看到的歷史,則是在滿紙仁義道德的字縫裡漫爬著的「吃人」二字。

王曉明說魯迅在新文化運動前後其實是「戴著面具吶喊」。我同意,要不怎麼日記的最後一則雖然還吶喊:「沒有吃過人的孩子,或者還有?救救孩子……」,但這個吶喊卻難掩小說的後設悲觀:它一開頭就說此刻狂人的病好痊了,已經「赴某地候補矣」。而存記這篇文字的「我」,也沒有展露任何希望根苗,因為「我」還是一個舊文人,就算有點「精神病學」新知識,也只是拿來讓「我」取消(而非直面)問題,好讓「我」與世界永恆「團圓」。

《狂人日記》直擊了因辛亥革命而更為縱恣猖狂的封建末期之毒──所以偉大。然而它並沒有任何關於解藥與出路的線索。我們可以感受到,魯迅於心獨苦,中毒者吶喊毒之為毒,而無人能聽。

這個狀態兩年後也還是沒改變。幾乎可說是魯迅本人日記一則的《一件小事》(1920),一開頭就自述病情。「我」天天「耳聞目睹的所謂國家大事」,對「我」的影響「便只是增長了我的壞脾氣,──老實說,便是教我一天比一天的看不起人」。

向外看,「我」成天看到人們在同一個套路(不很像今天台灣藍綠的「國家大事」套路嗎?)裡入甕了、繳械了、中毒了。「我」應是焦灼憂憤於這種「局內人之毒」。但「我」同時向內看,看到自己也中了一種或可說是「局外人之毒」,──越來越冷漠、越來越嘲諷、越來越看不起人。

《一件小事》小而偉大──因為關乎主體如何知毒從而解毒。「新青年」魯迅的法子,其實也還是兩千多年前孔子的老法兒:「三人行必有我師焉」。小說講的是一個洋車伕在拉著「我」的道上,碰倒了一位疑似「碰瓷」的老太太。「我」當場不耐,催車伕迅速走人,但車伕不顧身穿皮袍的「我」的不耐,一心只在扶助這位老太太。「我」看著這個攙著老太太前行至附近派出所的車伕的背影,突然意識到車伕的「大」與自己的「小」。「我」於是意識到自己向來的冷漠懷疑看不起人。但更重要的反省還在後頭。一會兒,巡警過來告訴「我」,車伕沒法拉了,要他自己去雇車。這時,「我」毫不思索就從口袋裡撈出一把銅元,請巡警交給車伕。反省到這幾乎是反射性的一個動作,「我」認識到自己長年以來用錢來解決內外困局與不安愧疚的一個慣習。於是,這「一件小事」而且「獨有這一件小事,卻總是浮在我的眼前,有時反更分明,教我慚愧,催我自新,並且增長我的勇氣和希望。」

《一件小事》讓「我」(希望以及我們吧)理解到,固然我們要看到這體制的、「局內人」的毒,但也更要看到與彼緊張乃至對立的自身之毒。自己要先識毒解毒,然後才能解他人之毒;己立立人,己達達人。就此而言,魯迅與孔子並無二致。

我相信,不只是《吶喊》時期,魯迅終其一生恐怕都在與這個虛無的、冷漠的、惡意的、否定的「毒」搏鬥著吧。對抗這個毒,與學習、成長、熱愛生命是一體兩面。《熱風.題記》(1925)是如此寫的:

但如果凡我所寫,的確都是冷的呢?則它的生命原來就沒有,更談不到中國的病証究竟如何。然而,無情的冷嘲和有情的諷刺相去本來不及一張紙..….我卻覺得周圍的空氣太寒冽了,我自說我的話,所以反而稱之曰《熱風》。

魯迅頻繁反省自己的中毒狀況。關鍵不在你的語言或口號是什麼,而是你是在一種什麼樣的內在狀態裡?──你起的是什麼意,動的是什麼念,存的是什麼情?是冷的,還是熱的,是公心,還是私心,飲者自知。魯迅著名的一篇雜文《論睜了眼看》(1925)就是要睜開眼看自己的毒。因為不如此,就算是用「鐵和血」取代「花與月」,也沒救,因為一樣是虛假的,僅僅是換了不同的門面招牌而已。這和近20年前《破惡聲論》時期的魯迅並無不同,特斥沒有內在光亮沒有真情實感的虛、無、偽聲。

人苦於不自知,看不到自己的毒是尋常的。但如果以不識自毒為前提,進而自滿自是,那就會生出一種特別的「毒」,或可謂之「自以為義的毒」。政治場上到處都是這種「毒」,左翼(或今之「社運界」)尤易感染此毒,其徵候就是如此的自我感覺:「眾人皆中毒,唯我獨無。某雖力微,但義之所在,當力抗那大而惡之物」。魯迅深以這種自我感覺為毒。

《吶喊》裡有一篇似乎較少被注意的小說《兔和貓》(1922),以我的閱讀,其實是一篇藉由人與小動物的故事反省作者自身的小說,既是寓言,又是懺悔錄。

故事裡的小白兔,是孩子的玩伴,草食平和、天真爛漫,時顯驚疑,招人憐愛。魯迅用來寓言良善受害者──小而白。而在那牆上「高視闊步」、陰鷙嗜血的大黑貓的所指,則是惡霸掠食者──大而黑。

小說裡的「我」,繼傷痛於那兩隻不知何時何地如何而死的小白兔,將愛物之情推及於那天地間亡於鷹吻的鴿子、輾轉車輪下的小狗,或被蠅虎一口咬住的蒼蠅……,傷痛於牠們倏忽消失於這個世界,如同未曾來過。因此,「我」恨起「天」來了。你生而不恤,「將生命造得太濫,毀得太濫了」。

於是,「我」要站在「小與白」的立場對抗那「大與黑」。我要勝天!

一般人,尤其是「左翼」,會停留在這樣一種正義且正確的姿態上。但小說的關鍵卻在之後的轉折──「我」對這個自命的姿態,竟然下了狠手,因為我猛然自省,察覺到我其實遠在貓害兔之前,就有一段悠長的敵貓史。果如此,那麼,這不就是以兔之名而洩私憤嗎?我想要以人之暴力對待大黑貓,但還多少赧然,於是就為自己找出正義話語,以便「師出有名」。相對而言,大黑貓害小白兔,卻還不需要這些華麗藉口。更何況,我所擺出的那一副要逆天懲貓的英雄姿態,也不堪究竟。我恨大黑貓的恃強凌弱,但這個恨的理由不是一樣可以加諸於我自己嗎?我逆天竟是一個自欺,其實我還是「物競天擇」的代理人而已。

所以,「我」不如貓。貓不搞自欺,不尚華藻,心裡坦蕩無毒。小說結尾,「我」在起心動念鬥爭「大與黑」之時,瞥見了我思想庫存一角的「毒」。用魯迅的原話:「不由得一瞥那藏在書箱裡的一瓶青酸鉀」。

動輒二分善惡與黑白,把自己無條件地安置在善與白之上,這個慣性感覺與姿態,是有劇毒的。「陳西瀅」、「章士釗」或許有毒,但你並不能從對象反證自己無毒。而魯迅這個左翼的特別犀利與特別可愛之處,正是「對自己下毒手」。事實上,也惟有如此,才能找到解藥,才能向前。知道毒性,毒就可以是葯,反之亦然。無智無明,使得人們捨葯服毒──我是如此理解《吶喊.葯》(1919)的。

所以,《阿Q正傳》(1921)的偉大,首在它對阿Q的暴露分析是包括了作者自己。阿Q既然不明其姓氏、本籍,與「行狀」,那麼他可以是所有漢人中國人,而所有漢人中國人也都無法與他切割乾淨。是這層考慮,使得「我」把話說得怪彆扭:「我又並非就是阿Q」、「則我既不知與阿Q是否同宗」。這篇《阿Q正傳》的「序」也與《狂人日記》不同,把「序」歸置到正文「第一章」裡,而非以文白序正分離之。這個將自己包括近來的書寫意識,讓我飛來一個狂想:魯迅在「第一章」末尾非常突兀地(至少毫無必要地)提及「胡適之先生」,怎麼回事?不可怪嗎?但這不就是文學的可愛之處嗎?「彷彿思想裡有鬼似的」,魯迅想起了那總是將自己抽離於批評對象之外與之上的胡先生。

就內容而言,說短衣幫文盲阿Q有長衫客文人魯迅的影子,也不是沒影。阿Q直到最後遊街時,才為時已晚地直面了危機,想高喊救命,但之前,他不是還一直耽溺於他的心理自衛機制嗎?甚至還能以「人生天地間,大約本來有時也未免要殺頭的」自寬。如果阿Q是「著急」與「泰然」病態循環,那麼這個病毒魯迅自知也有。魯迅曾這麼說:「就是思想上,也何嘗不中些莊周韓非的毒,時而很隨便,時而很峻急。」《(寫在〈墳〉後面》(1926)

陳映真與魯迅雕像的合影。

陳映真與魯迅雕像的合影。3

陳映真一生纏鬥於各種論敵,少有值得的,大多不值,今天就不說這個了。但他跟魯迅有一點相同──對自己下手都很重。陳映真甚至以筆名「許南村」專責自我批評工作。篇幅有限,這裡不談他的論文、文論,且以著名的《我的弟弟康雄》為例,說明陳映真如何自識其「毒」。

左翼男性青年康雄為何非死不可?是死於白色恐怖下的理想難伸,等待無門?是死於一個理想主義者對自身節行的玷污的悔恨,以及從而對所追求的「偉大」產生了主體崩潰感?我想都有。我向來也偏向後一個解釋。但我現在要提出第三種解釋。康雄也死於自己所累積的慢性的毒:他的孤獨、的冷漠、的傲慢、的拒絕,的「一天比一天的看不起人」,即先前所說的「局外人之毒」。因此,小說才會說,安那琪與基督都是他的謀殺者。以前,我把安那琪與「虛無主義」當作互換之概念,同為左翼的代號,但現在,我要把它們在分析上分離:一種孤獨的、傲慢自是的「左」,帶來了一種深刻的虛無不誠。

於是我陡然想到康雄死於吞服「青酸加里」。而這不就是《兔和貓》裡的「青酸鉀」嗎?年少嗜讀《吶喊》的陳映真,在以創作者之自覺而寫的第一篇小說裡,就重複了這個劇毒,難道不也是作家「彷彿思想裡有鬼似的」!

但您或許會說,那畢竟是小說。陳映真一生藹藹君子,不怨天不尤人,何來虛無之毒?陳映真會是一個自認有毒的人嗎?是的。

1987年,陳映真為他的摯友之亡而寫的《鳶山:哭摯友吳耀忠》裡,有這麼一段話:

革命者和頹廢者,天神和魔障,聖徒與敗德者,原來是這麼相互酷似的孿生兒啊。幾個驚夢難眠的夜半,我發覺到耀忠那至大、無告的頹廢,其實也赫然地寓居在我靈魂深處的某個角落里,冷冷地獰笑著。

4

這篇小文,既是直接探討魯迅的「毒」,也是間接探討陳映真何以成為陳映真。在1950年代的白色恐怖台灣島嶼上,陳映真如何孤獨地成為一個左翼,一個關鍵事件可能無法低估,那就是他,一個十歲出頭的小男孩,讀了他父親私藏於書架中的《吶喊》。於是,這一本啟蒙讀物讓陳映真提早結束了他的童少年,輕看其他,往他一生的方向奔去。用陳映真自己的話:「感謝少年時代的那本小說集,使我成為一個充滿信心的、理解的,並不激越的愛國者。」以前我不太懂這個「並不激越」,如今我懂了。一個如魯迅一般時刻省察自己的人,怎會「激越」!

1920年,魯迅寫《一件小事》,六十多年後,陳映真辦《人間》,蕭條異代不同時,但歸根究底,都是面對自身的信念危機,試圖透過直面自己的「毒」,找到重新出發的解藥。因此,我不同意人們說《人間》雜誌是陳映真用來教育中產階級的。或許也是吧,但不如說是首先拿來教育自己的,給自己祛冰毒,重新找回一股向上的生命熱力。如果說,陳映真在1970年代末寫《賀大哥》是存著這顆直面自身、自救救人的心,那麼《人間》雜誌則是同一人,在更冷冽的1980年代,與他的伙伴們,所奮力吹出的「熱風」吧。向古往今來的自識其毒、自祛其毒、自救救人者致敬、學習。

完稿於2019/4/17台中