������

台灣蘭花大王景文德 讓蘭花在大陸北方綻開

1961年出生的景文德,自小受家庭影響,對花卉種植產生濃厚興趣,有著「蘭花大王」美譽。20世紀80年代,景文德跟隨父親在台灣從事劍蘭種植。1996年,他成立昆明芊卉種苗公司,將自己的花卉產業帶到大陸。

副業意外成功!台商在福建賣咖啡賣到開莊園

黃文廣說,咖啡原本只是副業,沒想到「無心插柳柳成蔭」。目前,他租地175畝種植咖啡樹,先後投資3100萬元人民幣,年產咖啡豆1至2噸,最高達到過3噸,同時加工、銷售咖啡,年營收200萬元人民幣。

大陸學者:水荒凸顯民進黨只為選舉不重視民生建設

台灣未來發展面臨的,將不僅是嚴重的缺水問題,而且是對整個台灣經濟民生難以估計的衝擊。大陸學者建議台灣民眾思考兩岸要發展什麼樣的關係?如果任憑民進黨當局繼續走「台獨」分裂政策,推行「抗中去中反中」路線,將持續惡化兩岸關係。只有兩岸關係和平發展,兩岸充分實現產業合作、經濟融合,台灣才能真正走出困境,走向發展繁榮。

保釣運動50周年 兩岸學者強調中美博弈、籲共同保釣

「保釣運動50周年紀念研討會」於4月10日在台灣師範大學盛大舉行,除有兩岸學者強調中美博弈,籲共同保釣,前總統馬英九也出席開幕典禮,蘇澳區漁會理事長蔡源龍更呼籲要有民族意識,不管是中國也好、台灣也好,釣魚台都是「我們中國人的領土」,強調沒有主權,更不用談漁權。

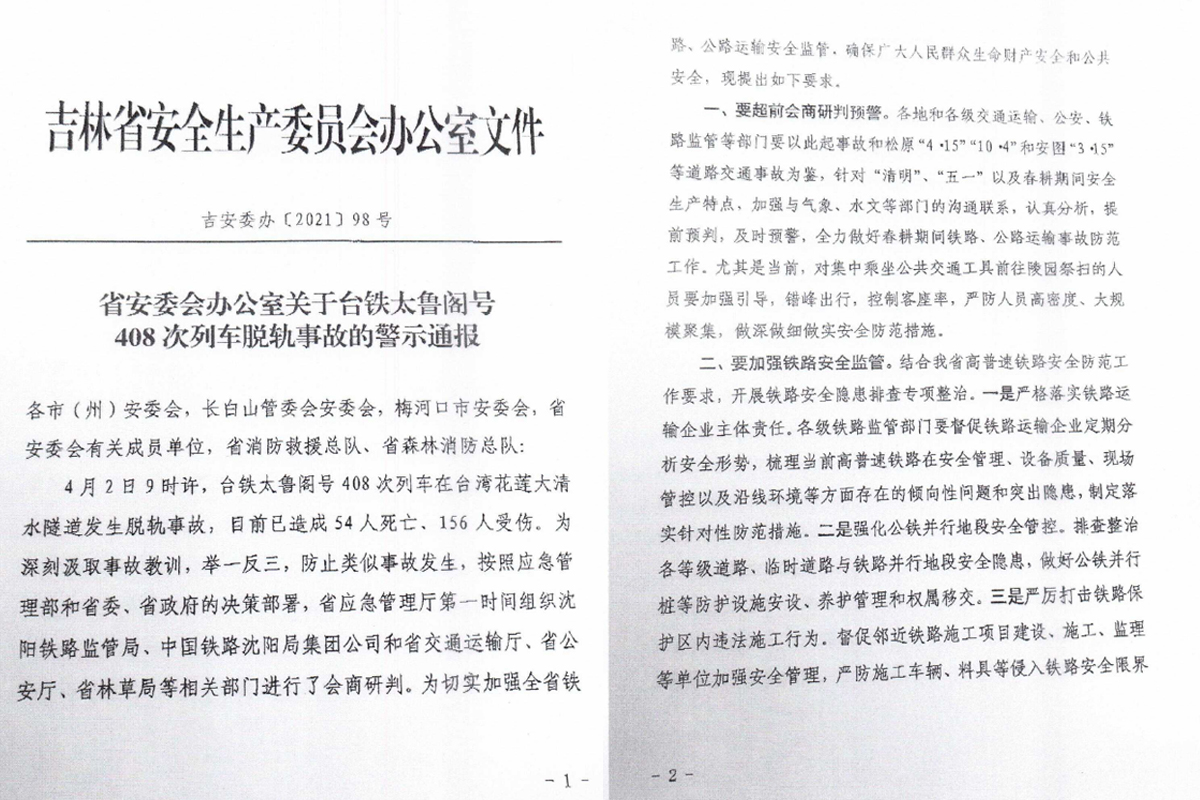

大陸交通單位發出警示通報 記取太魯閣號事故教訓

吉林省交通運輸廳安委會辦公室4日在官網上發布「省安委會辦公室關於台鐵太魯閣號408次列車脫軌事故的警示通報」,指出2日台鐵太魯閣號脫軌事故造成重大傷亡,要求各相關單位「深刻汲取近期事故教訓,舉一反三,切實採取有力措施全力做好運輸組織和安全保障工作。」

大陸推「農林22條措施」 鼓勵台灣人赴陸參與鄉村振興

「農林22條措施」由大陸國台辦、農業農村部、國家林草局等十一個部門17日聯合推出。「農林22條措施」與「31條措施」「26條措施」一脈相承,為台胞台企參與大陸農業林業高度發展及鄉村振興提供同等待遇,讓在大陸的台灣民眾也能參與進大陸發展的機會,參與大陸經濟社會發展進程。

台灣「自由鳳梨」?陸媒諷台當局反應像巨嬰

2月26日,中國海關總署發佈暫停進口台灣鳳梨的通知,引起台灣高度關注,台灣當局立即譴責大陸「政治打壓」,「突襲式通知」不符合國際規範等,並呼籲全民挺農民吃鳳梨,興起全台吃鳳梨的熱潮。對此,陸媒《觀察者網》時事評論專題「消化一下」便製作影片討論「台灣鳳梨」引起的風波,指出台灣當局無視大陸先前多次截獲檢疫性有害生物,第一反應不是解決產品質量問題,而是高呼「政治打壓」,行為猶如巨嬰。

台灣女孩捨棄白領工作 去大陸鄉下養土雞

2020年5月,台灣女孩謝丞恩結束在英國留學6年的生活,放棄一份收入不錯的白領工作,宣佈到大陸「下鄉」當農民,讓身邊不少朋友感到驚訝。25歲的謝丞恩年紀輕輕,與養雞卻淵源頗深。她的舅公在台灣有60餘年禽類養殖經驗,是台灣的土雞養殖「大王」。耳濡目染之下,謝丞恩打小就對養雞充滿興趣。

二二八親歷者證言:專訪陳明忠(下)

【編按】「二二八事件」發生迄今整整七十年,歷史的真相並未隨著時間的推移和檔案的解密而水落石出,反倒因為藍綠鬥爭的尖銳化,特別是兩次政黨輪替而出現了各種版本的解讀,糾纏不休。歷史是事實的反思,所有對事件的詮釋都免不了的要參揉著人的價值判斷,受到個人的視野、立場和黨派性的侷限。本版專訪陳明忠先生,為讀者還原當年二二八發生時陳先生的所見所聞。

二二八親歷者證言:專訪陳明忠(上)

【編按】「二二八事件」發生迄今整整七十年,歷史的真相並未隨著時間的推移和檔案的解密而水落石出,反倒因為藍綠鬥爭的尖銳化,特別是兩次政黨輪替而出現了各種版本的解讀,糾纏不休。歷史是事實的反思,所有對事件的詮釋都免不了的要參揉著人的價值判斷,受到個人的視野、立場和黨派性的侷限。本版專訪陳明忠先生,為讀者還原當年二二八發生時陳先生的所見所聞。

.7d0fc7dc054dd26f.png)

.27d9b3654772bdb3.jpg)