四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》:理想主義的傳承與失落

四六青年 vs.小說裡的台派青年

這牽涉到左翼對於自身存在與實踐的認識問題:我們如何避免在一種歷史失憶的狀態下自大且自戀地燃燒我們的哥倫布情結,並進而把自身的思想與實踐置放在一個歷史的長河中,既自覺於傳承也承擔於開創,而這無論如何是不能不以對一切先行者的實踐軌跡、他們的顛躓困頓、他們的希望熱情……,有一個起碼的認知與理解的尊重,而不是簡單的「挪用」。歷史虛無主義往往在抹殺了過去的同時,也抹殺了未來。 這是讀《台北戀人》這本書讓我感受到最重要的一種思想啟發。在一個虛無主義的、挪用主義的或拿來主義的年代中,一個人要把自己擺在一個更長的歷史大河中,才能看到自己的渺小,以及這個渺小所參與到的偉大。

【編按】

本文原載於2016年4月的《人間思想》第四輯。作者趙剛從藍博洲小說《台北戀人》的閱讀中,探究「四六事件」與「318太陽花運動」兩代台灣學運在思想上斷裂之因。尤其當香港「反送中」與台灣「318太陽花」合流之際,重新回到一個更長的歷史大河中,對於我們看清事情的真相與原委別具意義。本報經作者同意分四期刊載,本篇為第四期。

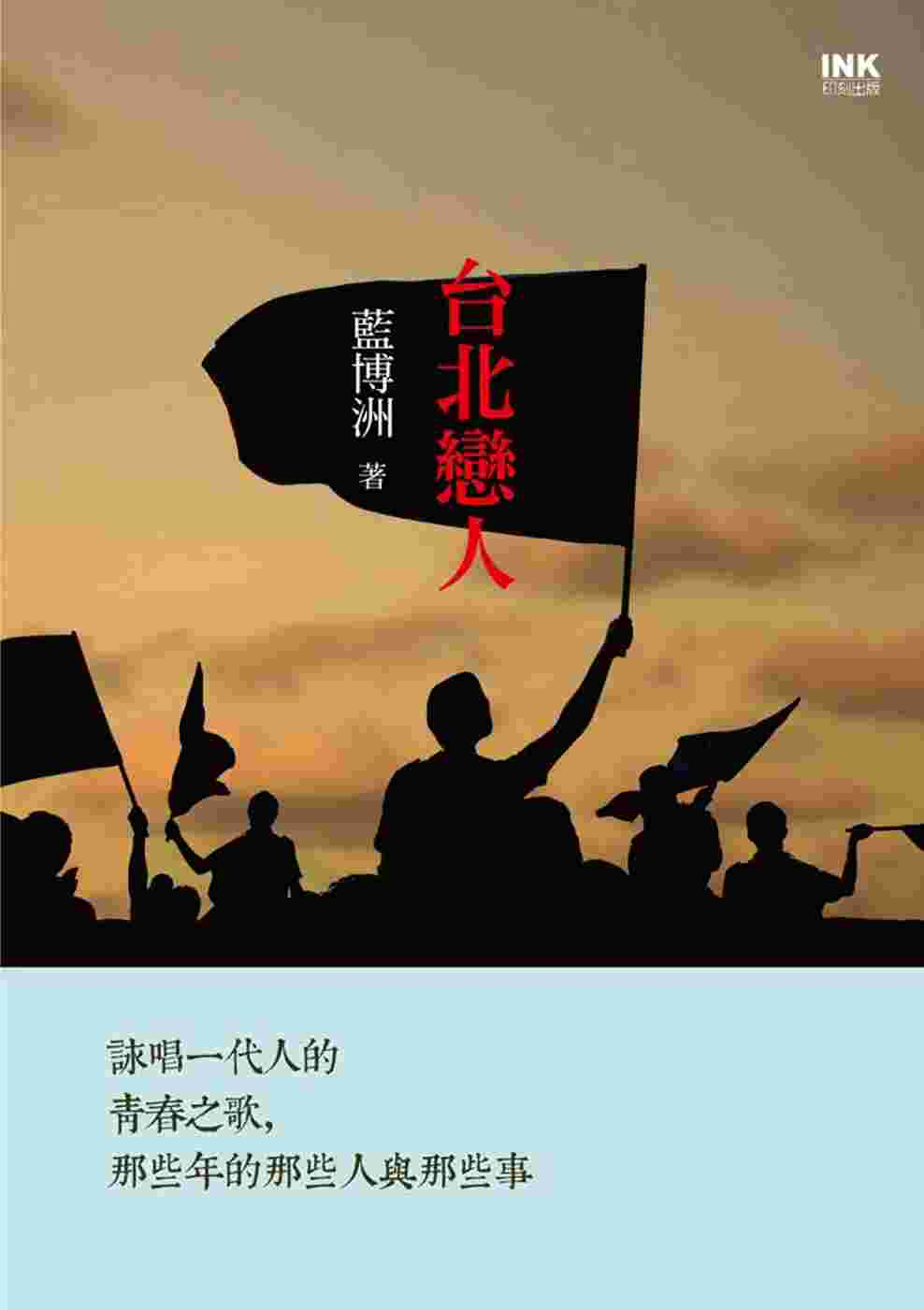

表面上,《台北戀人》有兩對台北戀人:四六的老周(周新華)和林晶瑩是一對,今日的小老周(周華光)與「春天的微微風」是另一對。如果說觀察理解一個時代,去看看生活於其中的知識分子的「兩性、性與愛」,未嘗不是一把能夠用來打開闇黑密室,窺見時代秘密的鎖匙。在這一點上,陳映真1966年的〈唐倩的喜劇〉是台灣文學史的先鋒,而且(當然是以我非文學史的知識準備而言)是迄今尚未被超越的一個里程碑。陳映真透過主人公唐倩的觀察,描述了胖子老莫和唐倩這一對也算是「台北戀人」的「床第生活」:

[老莫]的那種熱狂的沈默,不久就使唐倩駭怕起來了。他的饕餮的樣子,使伊覺得;性之對於胖子老莫,似乎是一件完全孤立的東西。他是出奇地熱烈的,但卻使伊一點也感覺不出人的親愛。伊老是在可佈的寂靜中,傾聽著他的狂亂的呼吸和床第底聲音,久久等待著他的萎潰。伊覺得仿彿自己是一隻被一頭猛獅精心剝食著的小羚羊。

老莫在白日的公共空間忘情地演出一種對人類的存在的痛苦與大愛,但在夜裡的眠床上則真實流露出,當然是透過愛人唐倩的親證,一種深度焦慮與恐怖氣息。這個焦慮與懼佈是老莫透過白日的表演也無法驅趕得開的深層空虛、自卑與憤懣;它們在夜色的掩護下溜上了這對戀人的床。

四十多年後,我們在藍博洲筆下也看到另一對和1960年代的老莫/唐倩有驚人可比性的當代「台北戀人」的「床第生活」。雖然相隔幾十年,老莫與小老周的空虛、自卑與憤懣的病因不同,老莫的病來自他對他自己在反共親美的國民黨威權體制下思想上的自我閹割的尖銳自覺,而小老周的病則來自一種對個人傳記與大歷史的刻意否定或遺忘,以及對「中國」與「外省人」的複雜怨恨、懼恨與妒恨。根據他外省第二代女友「春天的微微風」的日記,1995年的4月6日,當老周所領導的運動達到了一個階段性目標,讓監察院(時為陳履安當院長)同意將四六事件併入白色恐怖一起調查──也就是形式上或邏輯上讓兒子陳履安調查他父親陳誠──這使他興奮莫名,從而結束了一段時間的性冷漠,是夜,老周特別興奮,又主動跟我做了;他始終堅持在上面,不讓我翻身。起先,他的熱情讓我感到前所未有的興奮。可是,到後來,我卻開始有點心寒;我覺得他似乎要把他那不知從何而來積壓在心底的憤怨,都發洩在我的身體裡面…

此老周當然非彼老周,而是小老周。根據「春天的微微風」在1994年12月20日的日記:老周的名字叫周華光。但他不喜歡這個名字。他對我們說這個名字太統了,是他爸爸為了紀念他叔公而給他取的;他又稍稍透露說,他叔公就是在那個恐怖年代被老K槍斃的眾多台灣烈士之一。因為這樣,他總是自稱老周。我們也就只能叫他老周。今天我不小心叫他周華光,他竟然毫不客氣地當場變臉說:我看妳身上統派的血還沒有放乾淨!

這一段很有意思。如果周華光(小老周),果真像小說所強烈暗示的,是周新華的姪孫的話,那麼周華光沒有理由不知叔公周新華之名乃至叔公犧牲的大概背景緣由,因為,既然他父親以叔之名為子命名,那至少說明了他父親對叔的身份認同乃至政治認同的某種起碼承認。但對「小老周」而言,要如何將叔公的「政治負債」轉化為「政治資產」,就必需徹頭徹尾地把乃祖的犧牲去脈絡化為其所用,於是,他就只能以最廣義也同時是最含混的方式說他叔公是「被老K槍斃的眾多台灣烈士之一」而已了。因此,有理由相信,他始終沒有和他人(包括了他的女友)交代過他叔公的生平甚至全名,因此,我們才讀到了1995年1月10日「春天的微微風」的日誌所記載的他們倆訪問台灣戲曲界的前輩蔡東石談四六時,周華光竟然在聽到老先生提到「師院自治會長周新華」之名時,不但他的女友對此名渾然無覺,連周華光也彷彿也只是聽到另一無關之名,還聲色不變地提問:「您所知道的周新華是怎樣的一個人?」

小老周,為了政治的緣故,無法如他所真正知道的,認識其祖並為他所敬重,只能以他所願意相信的(同時是獲利最大的)方式,重塑其祖並為他所用。小老周這樣的一種對於乃祖的不承認、編造乃至利用,難道不會在他的內心深處積累出一種難以排解的恥感與罪感嗎?果如其然,那麼,他對他女友提到「周華光」(他的全名)時的暴怒,與其說是對女友的憤恨,不如說是對他自己的憤恨。這個憤恨不安當然有可能會有終結的一天──當小老周透過徹底的遺忘而「記得」他叔公只是「被老K槍斃的眾多台灣烈士之一」,甚至,他叔公只是一個「台灣本土派」或「台獨先驅」時,也就是當這些「記憶」變成「自然成色」時。

小說作者想要讓讀者我們看到的是一個展現在「兩性、性與愛」層次上的世代斷裂嗎?的確,小老周和「春天的微微風」之間的兩性關係是不平等的,而不平等又是男性由於其無法排解之認同焦慮,把身份政治擴延到所有的領域,甚至「床第生活」之中,把性和一種「受壓迫─反抗─征服」的敘事緊密地連結在一塊兒了,從而使「性」與「愛」脫勾,並同時和「權力鬥爭」掛勾。而兩性關係的不平等,以及性與愛的脫勾,其實又同時反映了台灣社會內部的另一種不平等,也就是身份政治上的不平等;假如你是外省人而你又沒有加倍努力地在認同上表態與劃清界限,那麼你就是次等公民,甚或不是公民,因為所謂的「公民」是有一個族群民族主義政治的前提的。太陽花運動沒有解決這個問題,反而強化了這個問題。歷史地看,這是台灣1970年代下半主流黨外運動以來的一種「民主化」方式,以突出、強化,與固化省籍差別並建構一種二元對立為動力所推動的「民主化」;亦即所謂的「省籍路徑民主化」。

相對於小老周的有性無愛以及他和他女友之間的嚴重等級關係,1940年代末的老周與林晶瑩之間的「兩性、性與愛」,則有一種顯著的社會革命時期的平等主義與禁欲主義色彩。林晶瑩誠然也在運動中偶而也扮演了一些「女性角色」,例如偶而被安排寫寫會議記錄等等,但從整體看,她無論在運動實踐上或是男女關係上都有著她的強烈主體性,完全沒有幾十年後在「新的」、「自由民主」、「多元文化」、「兩性平權」的時代中的小老周和微微風之間的那種將性與政治糾纏在一起的深刻內在不平等關係。小說裡,林晶瑩是一個有主見、有膽識、有行動,哪怕是在深刻的愛情中仍然保持自己主體判斷能力的一個女子。相對於林晶瑩,「春天的微微風」則是運動男性的從屬,是運動的打工妹,不曾也不敢在運動中表達過她的看法或判斷。而老周和林晶瑩這一對革命時代的「台北戀人」則是因為時代的洪流、命運的作弄,與「禮教的束縛」,有愛無性。五十年後,當林晶瑩北投溫泉舊地重遊,回憶多年前的兩個青春胴體的擁抱,對當年因為出自一個女孩的衿持、出自對於大我之前的小我的欲情的貶低,以及出自對不久後革命情勢的樂觀盼望,而拒絕了老周的性愛要求,那件前塵往事痛感遺憾。林晶瑩老太太如此寫道:老周,現在,身體已經老化得不再可能有任何激情的我,終於刻骨地體會到,這是我一生中最大的遺憾啊!

雖然林晶瑩與老周這一對戀人不無遺憾地有愛無性,但這個和大時代裸裎且坦誠結合在一起的愛情,卻延續了半世紀,雖然生死兩茫茫,雖然最終陰陽兩隔。這樣的一對台北戀人,與今日小老周們的空洞的、索漠的、閉鎖的、自愛的性愛關係大約是大相逕庭吧。如此說來,《台北戀人》裡的台北戀人也就只有一對了。而小老周與「春天的微微風」只是老周與林晶瑩這對台北戀人的一種退化版對照罷了。很多人,尤其是左翼知識分子,常好說歷史是進步的,但左翼作家藍博洲的《台北戀人》則展現了一種驚人的歷史退化:在「文明」的進展中、在「小確幸」咖啡氤氳中,很多重要的、深刻的,然而細緻的人性內涵都被淘空了。

藍博洲描述了間隔半世紀的兩對「學運」男女,不只是指出他們精神與人格狀態的巨大差異,更指出了他們的世界觀的巨大差異;當然這兩方面也不可能一刀切。我們於是不得不慨嘆:一個「四六時代」的消失意味著在短短的四年統一時光中,由省內外的進步學生所共同經營出來的一種反殖、反帝的第三世界民族主義傳統,讓位給一種既不反殖(日)也不反帝(美)的國民黨式的狹隘民族主義,站在西方立場看自己,歧視或無視於第三世界,同時,一種社會主義的正義與解放理想也讓位給反共的現代化意識型態。而這些國民黨時期的「世界觀」,在反國民黨的政治運動、社會運動,與學生運動中,都被沈默而忠貞地繼承了。

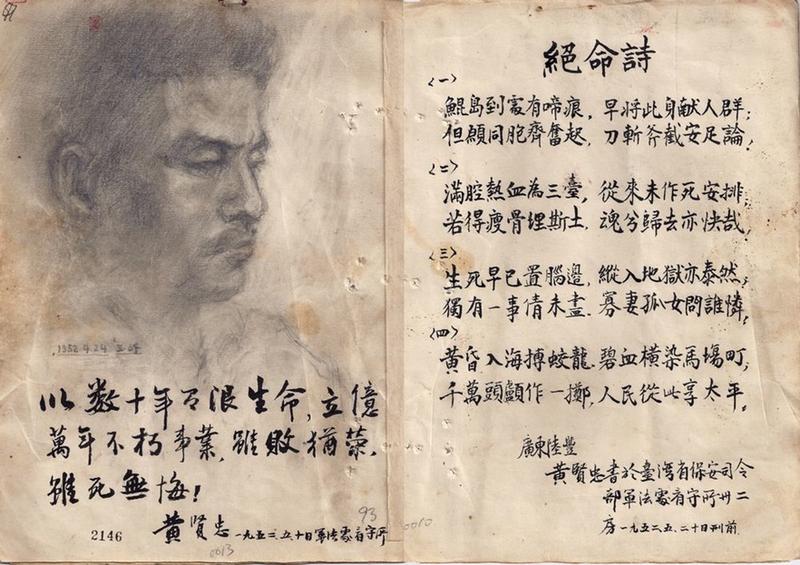

於是,我們步步接近了一個核心的歷史問題:以「四六事件」為反高潮的1947-49年間的台灣的學生運動是由中共策動的嗎?或其中的核心參與者是共黨嗎?──或,就這本小說的主人公而言,周新華是共黨嗎?

1999年3月初,林晶瑩老太太從學生手中拿來的「四六平反運動」的傳單上看到如下文字:當時,兩校學生遊行抗爭高喊的口號,雖有相當程度社會主義的味道,可是在那樣的時代,這樣的主張是任何受迫害的學生或人民都會提出的,不限於共產黨,因此,不能斷定學生運動由共產黨策動。

這段話要如何理解呢?林晶瑩一方面肯定了這句話的可以有的「實事求是」觀點,也就是沒有堅實證據任誰都別妄下斷語。但同時,林晶瑩也直覺地感受到這段話在其表面的科學態度下隱含了一個極強的詮釋慾望,那就是要把「四六」解釋為台灣人反國民黨反中國人的族群民族主義鬥爭,從而,也就勢必不能接受這個運動的「共黨因素」──哪怕是事實,因為如果這個運動果真是由共黨深度介入乃至策劃的,那麼那些因此而犧牲生命或自由的青年就真的是死不足惜了,哪裡還需要平反呢?因此,隱藏在小老周們內心的價值判斷與歷史判斷竟然和他們直觀上所反對的蔣介石國民黨政權是如出一轍的:都「仇匪恨匪」,都把共黨當成極惡。這是1950年代白色恐怖之後,透過兩岸的分斷、全球的冷戰,以及國民黨長期的教育、宣傳,日積月累,籠罩全台的共同心理狀態。就算是白色恐怖的受難者如老周,在他的家人的心目中,也是如此巨大沈重的暗疑──「您應該不是共產黨吧!?不,您絕對不是。」

在小說的尾聲中,林晶瑩去拜訪戀人老周的兄嫂。老周的哥哥在躊躇猶疑之下,終於問了困擾他多年壓在心底的問題:「你們當時是共產黨嗎?」林晶瑩據實以告,說她自己不是,但老周是不是就不知道了。林晶瑩反問:「如果他是呢?你怎麼想?」老周的嫂嫂梅子,反倒是激動地直接反應:像他這樣優秀的人,怎麼可能是共產黨呢?並繼續用閩南話說:「共產共妻,貪汙腐敗!」而老周的哥哥則在思考後說:「如果真是這樣的話,至少他不是死得不明不白吧!」

「小老周們」的成長就是在這樣的一種反共與恐共的日常文化氛圍下,因此對他們而言,平反「四六」,除了為他們除罪之外,更重要的就是把他們身上的紅彩用厚厚的一層深綠給覆蓋上,以為今日所用。對這樣的一種從1950年代流淌到今日的反共心理,林晶瑩的反應是:「老周,你是共產黨嗎?我不知道。如果是呢?那又怎樣?難道就該死嗎?」

於是,林晶瑩老太太對於台派世代的「平反」提出了她的質疑與盼望:老周,我想,如果真要平反的話,就應該尊重歷史,就應該提出反內戰的宗旨,就應該從歷史發展的高度反省內戰帶來的民族悲劇,就應該要求真正結束兩岸的內戰狀態才對啊!

因此,「小老周們」其實是對其先人「老周們」的理想主義的嘲諷與顛覆,而他們的「平反」在客觀意義上,則是一種算計精細的鞭屍,變造先人的理想與信念,以為他們今日的歷史敘事與政治目標牛馬走,把左融化到右,把反帝反殖的第三世界民族主義反轉為族群民族主義,把斷裂說成連續,把背叛說成繼承。是在這個大變造下,「四六」是不妨被變裝為「318」的「前身」的。小說裡,「小老周們」已經打算要把四六事件定性為台灣學運的二二八事件,把四月六日改為「本土的青年節」,把四月六日訂為「台灣學生日」…….。

應該就是目睹了今日學運對於過去的學運(四六,當然以及保釣)的遺忘或(與)挪用,以及目睹了在這個藉助遺忘而進行的收編挪用中的理想主義退化或消失,作者在二十一世紀的某一天把他已完成的書稿拿出來再次刊定。敏感的讀者在這裡應該可以讀到作者那因豐富的也許太豐富的歷史記憶而產生的鬱結孤憤:要如何理解這個「從」四六「到」318的斷裂啊!這裡真的有一個「從」與「到」的關係嗎?我認為,這個孤憤完全不牽涉所謂的「思想的血緣傳承」(乃孫必需要肖乃祖)這樣一個封建問題,而是牽涉到歷史的斷裂、世代的斷裂,以及理想主義的實踐的延續問題。這牽涉到左翼對於自身存在與實踐的認識問題:我們如何避免在一種歷史失憶的狀態下自大且自戀地燃燒我們的哥倫布情結,並進而把自身的思想與實踐置放在一個歷史的長河中,既自覺於傳承也承擔於開創,而這無論如何是不能不以對一切先行者的實踐軌跡、他們的顛躓困頓、他們的希望熱情……,有一個起碼的認知與理解的尊重,而不是簡單的「挪用」。歷史虛無主義往往在抹殺了過去的同時,也抹殺了未來。

這是讀《台北戀人》這本書讓我感受到最重要的一種思想啟發。在一個虛無主義的、挪用主義的或拿來主義的年代中,一個人要把自己擺在一個更長的歷史大河中,才能看到自己的渺小,以及這個渺小所參與到的偉大。(完)

【四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》】

四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》1(緣起篇)

四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》2:統一四年史

四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》3:統一四年史與文學史

四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》4:理想主義的傳承與失落