犇報編輯部

在歐洲檔案中見證中國的苦難輝煌

歷史,以泛黃的故紙呈現於世,每個字都異常厚重。一張張照片,講述著一個經歷苦難的民族,對復興的深切渴望;一件件實物,記錄著一個國家歷經磨難而奮發圖強的輝煌…… 中國大陸慶祝國慶70周年之際,大陸記者走進歐洲的檔案館、偉人故居和百年企業,翻閱塵封文獻,採訪研究學者和歷史見證人,聆聽歷史的腳步聲,見證中華民族踏上波瀾壯闊的復興之路。

70年社會主義實踐經驗 中國大陸開拓另條現代化道路

人類對於「現代化」的想像是什麼?除了西方歐美國家的現代化道路,能否有另一種現代化方案? 中國大陸用了70年的時間,在實踐中不斷檢驗成敗對錯,試圖走出另一條現代化道路。這正是希望改變世界的精神。

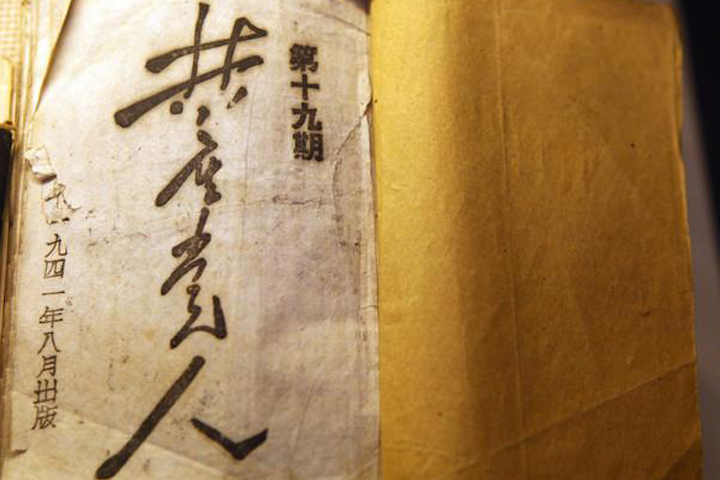

認識全球化下的中國共產黨人

中國共產黨是目前全世界最大的執政黨,黨員已突破9000萬名,當中國大陸的影響力在全球範圍越來越大,這些在中國建設中扮演重要角色的共產黨員,可說功不可沒。在台灣,對共產黨人的認識,最早可說就是「共匪」了,在當今全球發展趨勢下,重新認識共產黨人,才能真正理解中國大陸在世界中的影響力。

中國大陸西北沙漠「穿綠衣」 給全球乾旱區生態治理提供經驗

在中國大陸西北地方,這樣的科技治沙探索屢見不鮮。地處西北的陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆仍然是中國生態環境最脆弱、生態災害最嚴重、生態治理最艱巨的地區,給沙漠穿上綠衣,遠離乾旱、風沙、貧困,是縈繞在西北人心頭的夢想。

中國大陸超過8萬名幹部人才接力援助新疆

中國大陸自2010年啟動新一輪對口援疆工作以來,來自19個援疆省市、中央和國家機關、中央企業共8.75萬人次幹部人才接力援疆,成為助推新疆事業全面發展的重要力量。

孔子是今天出生的嗎?從天文學論證孔子生日

9月28日,這天是一個人的生日。他,就是被聯合國教科文組織評為「世界十大文化名人」之首的孔子。長期以來孔子誕辰紀念日一直為9月28日,也就是孔子的出生日。但近日《廣州日報》一篇新聞〈孔子是今天出生的嗎?〉,從天文學與古籍經典提出孔子的生日可能被後世搞錯了。

平潭海峽公鐵大橋在福建貫通 為將來北京通台灣高鐵鋪路

隨著一段長17公尺、重473噸的鋼桁梁被精確固定到位,總長16.34公里的平潭海峽公鐵大橋25日上午合龍貫通。 平潭海峽公鐵大橋是福州至平潭鐵路控制性工程,也是「十三五」規劃中北京至台灣高鐵的先期工程。

北京大興國際機場正式通航

25日16時20分許,7架大型客機依次從跑道起飛,標誌著北京大興國際機場正式通航。 截至目前,共有66家航空公司意向入駐北京大興國際機場,其中20家境內航空公司、46家港澳台地區及外國航空公司。