「九二一」大地震二十週年 專訪前災盟秘書長黃志翔

【專題】「九二一」大地震二十週年(之一)

今年是「九二一」大地震二十週年。二十年前,數百名受災戶組成「九二一大地震受災戶聯盟」爭取災民權益,曾帶著強烈左翼運動目標的災盟,在當年溫情氾濫的社會氛圍中,撐出一點點直面挑戰、質疑台灣社會背後本就充滿不公、不義的政治經濟結構的空間。 《犇報》拒絕主旋律溫情的紀念,真切期望能在回顧大地震的反思過程中,提供讀者不同的深刻面向。本報記者採訪曾擔任「921災盟」秘書長的黃志翔,一起省思二十年過去了,台灣社會背後深層的政治經濟結構有任何鬆動嗎?

【編按】

1999年的9月21日,中秋節前三天,深夜凌晨一點四十七分,處於兩大板塊交接處上方島嶼上的二千兩百萬人,經歷了前所未有的致命震撼。整整超過一分半鐘的劇烈搖晃,地殼底下核爆等級的能量,在南投縣集集鎮距離地面僅僅八公里處下,爆發了出來。

這場天搖地動的災難-「九二一大地震」,成了台灣自1945年二戰結束以來,死傷最慘重、損失最嚴重、影響層面最廣的天然災害,地震帶走了近兩千五百人的寶貴生命,上萬人輕重傷,超過五萬戶房屋完全倒塌,數十萬民眾,在地震的隔天起,成了無家可歸,或者,有家,卻也歸不得的「受災戶」。

時至今日,二十年的時間過去了,誠然,往事絕不如煙,對數以萬計生命經驗受到了大地震深深撼動的台灣民眾而言,更可能是一輩子的人生轉折點。然而,就島嶼上各地紛紛舉起紀念大地震「二十週年」旗幟的2019年,就在當朝、在野政治人物,爭先發表感懷、夸談「記取教訓」時,走過大地震二十年後的台灣社會與民眾,卻仍得面對災難本身、面對災難當下,以及災難重建過程中,更深層、更根深蒂固的社會矛盾與不平等結構。二十年來的七千多個日子,究竟崩解的是什麼?而屹立不搖的,又是什麼?而曾經在大地震後,被一度高舉、讚揚的台灣民間社會力量,在這二十年當中,又歷經了怎樣的震盪?

這些拒絕溫情的直面追問,或許不會是台灣社會面對大地震二十週年紀念的主旋律,然而,卻是《犇報》編輯台所真切期望能在回顧大地震的反思過程中,提供呈現給讀者不同的深刻面向。

曾任「921災盟」秘書長的黃志翔接受本報記者採訪。(圖/張本清 攝)

曾任「921災盟」秘書長的黃志翔接受本報記者採訪。(圖/張本清 攝)「災民作主,政府善後」

「人民有難,政府擔當」

「追究責任,速審速決」

「社會互助,全民得利」

「拒絕加害者變成受益者,重建無利潤!」

1999年,10月9日,距離大地震重創不到三週的時間,數百名來自中部的受災戶民眾,以「九二一大地震受災戶聯盟」(災盟)名義,發起了災後第一次行動,於凱達格蘭大道總統府前集結,提出了上述清晰的四點主張與一項訴求。

一夕間失去家園的北上災民,在總統府前面對到的,是一層又一層的警力,以及原已核准申請、卻臨時被撤銷剝奪的集會遊行權利。

「1009北上的前一天,政府竟然派人進到災區,一個社區、一個社區,軟硬兼施勸退,希望能提前瓦解這場行動。」回憶起二十年前的場景,日後放下手中工作、義務擔負以災民為主體所組成的「災盟」秘書長一職的黃志翔,對北上前一晚遭到國家機器阻撓的情景,依然印象深刻。

回到1999年,大地震前不久,執政的國民黨黨內,因隔年總統選舉提名的紛爭,鬧得沸沸揚揚,黨國體系分裂的局勢一觸即發。而虎視眈眈的在野政治勢力,好整以暇地等待機會、伺機而動。地震前島內詭譎的政治情勢變化,讓震後第一場災民集會,即足以使紛擾、飄搖中的百年黨國緊張不已。

災民北上的當天,警力大張旗鼓地在凱達格蘭大道與公園路口的介壽路派出所設置了「前進指揮所」,當年警政署長丁原進、台北市警局長王進旺、督察長陳子敬,下午即提前進駐。「預防政治力介入」,成了警察口中,臨時撤銷災民集會遊行時毫不避諱的「正當」理由。

然而,即便在重重阻撓下,9號當天,仍有上百名災民如期北上,在優勢警力、國家機器與媒體的面前集體現身,集體發出清晰有力的吶喊與主張。

經過這一役,也正式確立「災盟」在受災民眾中扮演起最堅實、最具批判與監督力道的社會團體地位。震後百日,隔年三月總統大選前,災盟又數度成功在這些重要的時點,發動大規模行動,強力推進其訴求與主張。

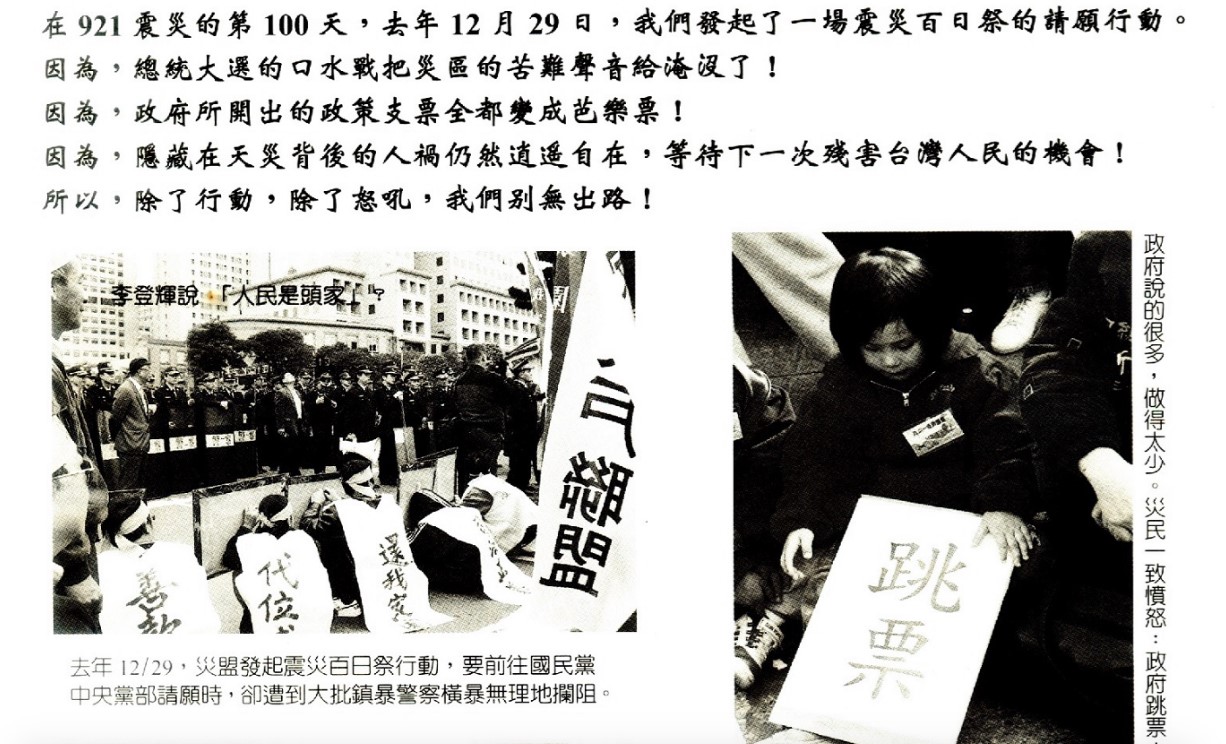

「921災盟」組織受災戶北上抗議的新聞報導。

「921災盟」組織受災戶北上抗議的新聞報導。帶著濃厚左翼社運色彩的災盟

事實上,10月1日,就在大地震後的第十天,以台中縣大里、太平、豐原、霧峰、東勢等地受災民眾為主體,集結組成的「九二一大地震受災戶聯盟」,就已迅速成立。這些地區是除了震央所在地南投集集以外,災情影響最嚴重的區域。而「災盟」成立後,更在短時間內,就進一步串連、組織起更多不同社區災民,迅速凝聚出共同訴求與主張。

事後回顧,它應是唯一以災民為主體,於爭取災民權益同時,更不忘揭露與批判災難背後更深層不公平、不正義的政治經濟結構的團體。某種程度上,「災盟」的運作模式與色彩,可能更接近於社會運動組織。

災盟本身獨特的「社運」特質,多少和背後幾位因為大地震而投入,帶著濃濃左翼色彩的社運老戰友脫不了關係。而也正因為這層關係,災盟成立後,持續吸引許多懷抱著改造社會理想的學生與年輕知識分子,義無反顧地投入。

1999年,戲劇本科訓練出身,早在1988年起,即已積極投入工運、農運與環保運動的黃志翔,大地震前,本已與一群朋友成立工作室從事編劇工作。九二一的隔天,黃志翔原本就約了幾位社運老朋友在台北聚餐。歷經了凌晨的大地震後,幾個老戰友雖然依原計畫見了面,但想的、聊的,全是地震。對於遭重創的中部災區民眾實際情況,幾個老朋友的憂慮與關切全然溢於言表。

黃志翔說,大夥討論了半天,對這群社運出身的朋友而言,要繼續待在台北,看著電視上那些二手、三手報導,實在太過忐忑不安。於是,兩天不到的時間,包括黃志翔,曾經同為農運戰友的蔡建仁、陳秀賢等一行人,在本身就是東勢地區受災戶的社運朋友帶路下,開著車,一路進到東勢、豐原、大里、霧峰、太平等地,深入走訪災區。

「921災盟」的行動文宣。

「921災盟」的行動文宣。

「一個活生生階級地景的浮現」

對富有經驗的社運組織者來說,此時此刻,最重要的工作,莫過於快速協助災民跨社區地串連、組織起來,形成一個以災民為主體,同時建立具備有效而民主的討論、決策機制的組織。

黃志翔強調,事實上,由於在台中縣很多災區,倒塌的都是集合式住宅大樓,這些地區,在他們還沒進入協助組織、串連之前,由於本來就具備以「區分所有權人會議」為基礎的機制存在,在大地震爆發幾天後,社區內即已有了初步的集體討論逐漸形成。甚至,少部分不同的社區之間,也已經慢慢發展出了橫向聯繫。

就在上述既有基礎上,在社運組織者不眠不休地穿梭下,很快地透過與各個社區災民共同討論,提供法律、策略上的經驗以及演講等方式,短短幾週內,一步步串連起了幾個受災情況嚴重的中部城鎮,成功地組成了「九二一大地震受災戶聯盟」。

「有一點和以前從事工運不太一樣的是,當我們進到這些災區社區當中,一眼望去,就是一幅活生生的工人階級生活地景。」

黃志翔分析道,以大里市、太平市(縣市合併後改為「區」)為例,都是非常典型的台中市外圍衛星城市,在這些衛星城市居住的受災居民,絕大多數都是每天需要開著車、騎著機車,有些附近工業區工作,或是往返台中市區的受僱勞工家庭。

大地震過後,最實際、也是最讓這些工人家庭徬徨與焦慮的是,房子倒塌了,甚至可能還有人因此而傷亡,但沈重、高額的房屋貸款,卻仍然必須如期繳納。更別提,許多災民根本懷疑嚴重倒塌的住宅大樓,建商在興建過程中很可能早就隱藏著偷工減料等弊端的危機。但大地震後,勞工家庭在失去家園住處的窘迫情勢下,卻依然必須扛起繼續償還各大銀行的貸款壓力。

災難風險的階級不平等

對黃志翔而言,進駐災區後不久後即辨識出的,就是自然災難對於弱勢的工人階級與財團資本家影響與風險的巨大差異。面對災難,整體工人階級必須承擔的風險與成本,顯然是遠遠高於財團,無論是建商、抑或是金融資本。

事實上,重大天然災難,對於社會不同階級、社經地位的民眾,所帶來的風險程度、受創規模,乃至於災後讓生活重回正軌的成本,不同階級間絕非平等、一致。這部份,其實也逐漸成為近年來國內外災難社會學研究中高度關切的重點。

一份以九二一地震受災民眾為分析對象的本地研究,在結論中清楚地指出:「我們發現台灣的低技術工人與自營作業者(包括農民)特別容易受災、資本家與經理人則較少受災;原住民與客家族群在地震中傷亡比率也偏高;此外,城市居民的受災風險遠低於鄉村居民。」

這些學者事後複雜的研究與分析所揭櫫的「結論」,其實,早在1999年黃志翔等經驗豐富的社運組織者進到災區不久後,立即敏銳地察覺到。

某個程度上,正是因為瞭解工人階級在災難後最根本的困境,黃志翔說,這也才是後來災盟主要訴求中,提出了倒塌房屋仍未清償貸款應由政府承擔「代位求償」的概念,試圖從根本上免除受災工人最沈重的負擔,這一直都是後續「災盟」極力對社會倡議與說服政府的關鍵主張。

「921災盟」發行的《災盟快報》。

「921災盟」發行的《災盟快報》。

自在階級到自為階級過渡的靈光乍現

對黃志翔而言,將左翼分析視野與社會運動經驗帶入災區時,大地震就不再只是一場震災。受災處境所折射出來的階級地景,多數受災戶本身的工人階級屬性,都讓黃志翔與災盟祕書處的夥伴們,在最艱困的環境中,彷彿看見了建立新社會的曙光契機。

黃志翔回想,在那段近乎沒日沒夜奔走於各受災社區工作的歲月裡,接觸到了許許多多素樸而熱心無私的年輕受災勞工,在第一次聽了幾位組織工作者的演講與分析後,自始自終一直不求回報地扮演災盟最忠實的志工角色,隨著災盟東征西討。黃志翔說,他從這些災盟忠實基層志工的身影中,彷彿看到了工人在這樣過程中,從自在階級一步步轉化為自為階級的潛力。黃志翔浪漫地坦承,甚至有一陣子,期待著災盟能夠在災區成功地建立起得以緊密結合群眾的左翼「紅區」。

只可惜,當後續政府鉅額的重建基金灑了下去,對於包括災盟在內的所有民間團體與災民而言,批判的力道與堅持的程度,開始面臨怎樣拿捏、如何適時妥協,左支右絀的現實處境。在本來就缺乏草根群眾團結的文化基礎,以及牢固的階級意識的台灣社會,因大地震與社運組織工作進場所打開的空間,隨著漫長的重建腳步,也難逃逐漸緊縮的命運。雖然災盟的主張、訴求與行動,還是多少影響了災後重建的相關政策,但,「紅區」的想望,終究還只能猶如靈光乍現一般,歸於「想像」。

二十年後回顧,我們可以這麼說,災盟當年的出現與存在,確實曾帶著強烈的左翼運動目標,希望能在協助災民爭取權益的同時,讓台灣社會「看穿」這些平常也許未必如此一目了然的「階級」不平等。更希望透過組織與一次次行動,在已是溫情氾濫的災後社會氛圍之中,撐出一點點直面挑戰、質疑台灣社會背後本就充滿不公、不義的政治經濟結構的空間。

這一點堅持,從災盟當年曾經留下來的足跡來看,絕對是無庸置疑的。然而,二十年的時間過去了,台灣社會背後這些深層的政治經濟結構有任何的鬆動嗎?

大地震的隔年,成立了十三年的民主進步黨,終結了國民黨自1945年以來在台灣的統治權,完成了台灣正式轉型成為資產階級民主制度所必備的「政黨輪替」工程,順勢吸納了大批泛進步的民間社會人士進到了政府,成了體制的一環,也進一步鞏固了體制。往後二十年,歷經三次「政黨輪替」,然而,台灣社會的政治經濟結構,與背後真正掌握核心權利的資本家與財團,卻未曾遭到一絲一毫的挑戰。

那麼,歷經了二十年,差別究竟在哪?黃志翔感慨地說,唯一的差別,恐怕是國家機器已不再是剛解嚴後第一個十年間,還處在摸索的階段,而是越來越懂得如何適時「收編」民間社會力,越來越清楚如何與「社運團體」互動了。

當面對到越來越多實際上也只是將「社會運動」視為一種小打小鬧的改良、甚至資源分配的手段之一,而逐漸放棄追求根本變革的目標時,那麼,民間社會力,恐怕也難逃被整合進國家機器與體制內「維穩」的一環。

回顧九二一地震二十週年,從災盟的出現、存在與「不復存在」,恐怕,如實地見證了這樣的轉變。

【專題】「九二一」大地震二十週年

之一:「九二一」大地震二十週年 專訪前災盟秘書長黃志翔

之二:一個偏鄉教師的921記憶

之三:專訪差事劇團創辦人鍾喬:戲劇可以改變什麼?在震災斷垣殘壁中萌發的社區劇團