四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》:統一四年史與文學史

「統一四年史」的另一個重要意義在於,透過它,左翼的、反帝的鄉土文學的系譜得以更完整地展現。「鄉土文學」指的不是描寫鄉土人物與風情,或是充滿鄉土語言的文學,而是具有一種階級視野──哪怕是相對素樸相對直觀的,企圖以一種貼近庶民的立場,見證帝國、殖民、官僚、反動傳統勢力,與資本的壓迫,並企圖以一種具有大歷史意識與社會整體結構意識的視角,而非那僅僅專注於個人隱密內在與幽微浮動的那種視角,進行文學書寫。 如此理解的「鄉土文學」,於是和「現代文學」產生了一種無論是在政治或是美學甚或是哲學上的尖銳對立,於是,我們想到了那個比較為我們所熟悉的發生於1970年代末的鄉土文學論戰,以及在這個論戰中被視為鄉土文學創作者(或文論者)的「代表人物」如陳映真、尉天驄、黃春明、王禎和與王拓等人。 本文原載於2016年4月的《人間思想》第四輯。作者趙剛從藍博洲小說《台北戀人》的閱讀中,探究「四六事件」與「318太陽花運動」兩代台灣學運在思想上斷裂之因。尤其當香港「反送中」與台灣「318太陽花」合流之際,重新回到一個更長的歷史大河中,對於我們看清事情的真相與原委別具意義。本報經作者同意分四期刊載,本篇為第三期。

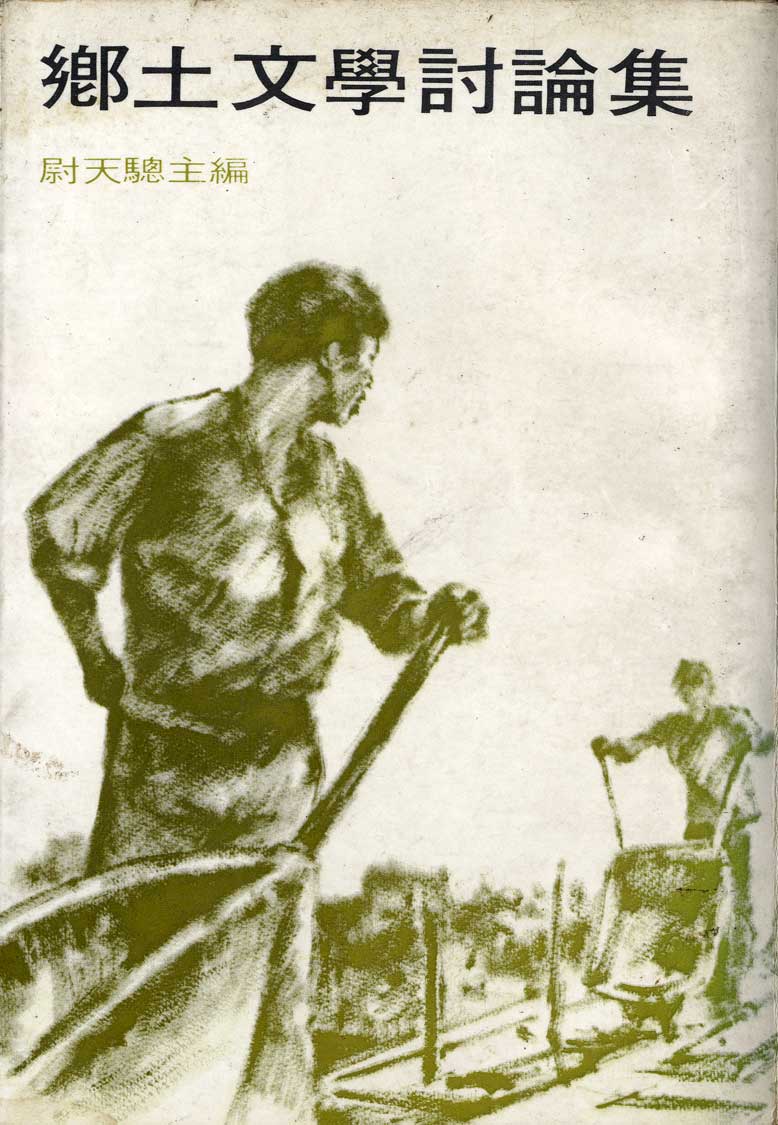

「統一四年史」的另一個重要意義在於,透過它,左翼的、反帝的鄉土文學的系譜得以更完整地展現。「鄉土文學」指的不是描寫鄉土人物與風情,或是充滿鄉土語言的文學,而是具有一種階級視野──哪怕是相對素樸相對直觀的,企圖以一種貼近庶民的立場,見證帝國、殖民、官僚、反動傳統勢力,與資本的壓迫,並企圖以一種具有大歷史意識與社會整體結構意識的視角,而非那僅僅專注於個人隱密內在與幽微浮動的那種視角,進行文學書寫。如此理解的「鄉土文學」,於是和「現代文學」產生了一種無論是在政治或是美學甚或是哲學上的尖銳對立,於是,我們想到了那個比較為我們所熟悉的發生於1970年代末的鄉土文學論戰,以及在這個論戰中被視為鄉土文學創作者(或文論者)的「代表人物」如陳映真、尉天驄、黃春明、王禎和與王拓等人。然而,這樣的一波鄉土文學風潮又是如何在1970年代出現的呢?陳映真曾經給了一個歷史解釋,而在其中「學生運動」佔據了一個核心位置。根據陳映真,台灣在1970年代伊始,就遭遇了來自國際局勢對它的劇震,先前冷戰格局所保證的「盟友」關係開始瓦解,結果是台灣退出了聯合國。與此同時,台灣的社會經濟也急遽變化,由於快速的資本主義成長與城鎮化,階級形構產生了重大改變,城鄉移民、失根失序,以及新興的社會不平等以及環境汙染問題,亮晃晃地攤在人們眼前,不再能夠迴避。是在這個內外雙重脈絡下,「保釣運動」成為了一個既有反帝的、反殖的第三世界民族主義內涵的運動,又有一種初萌的左翼的(或素樸的社會主義的)精神氣質的運動。陳映真認為,是在這樣的「社會意識」思潮萌發之下,台灣的文學也有了改變,於是有了「鄉土文學」的蓬勃發展。

一般而言,台灣的「鄉土文學史」是從1970年代開始講起,這固然是因為這類文學所反映的現實必需要從1970年代開始無論是島內或是島外的新的形勢講起。在這個意義上,從1970年代開始講起是沒錯的,但並不充分,因為除了面對新的形勢的需求外,還有一個被忽視的面向是關於歷史源流的探索。沒錯,在1950到1970這一個世代之間,除了少數例外作品(例如陳映真與黃春明),整個文學界就只有反共文學與現代主義文學這兩條官方所允許的通衢大道,於是我們就更只能以當時的社會變遷作為鄉土文學出現的唯一解釋框架,從而遺忘了歷史,但正是這個遺忘讓我們無法理解反共文學與現代主義文學之所以獨擅文壇,正是以先前白色恐怖對於「統一四年」期間,和學生運動幾乎同步發展的新生的、左翼的、現實主義的、廣義的鄉土文學的幼苗的鎮壓作為前提的。藍博洲的書寫讓我們把歷史視野拉長拉大,得以把鄉土文學史的起點拉回到「統一四年」,因為在《台北戀人》裡頭,我們看到了在戰後的幾年之間,是有一種迥然不同於之後的現代文學(當然以及反共文學)的具有高度現實主義意識的文學寫作路線的抬頭。

那麼,為什麼長期以來這段文學史並沒有被一般文學史書寫者所聯繫上呢?那當然首先是由於國民黨的反共恐共使得它不敢談、無法談「統一四年」裡青年學生、知識分子的左傾。左傾不能談、二二八不能談,於是「統一四年」在國民黨的歷史記憶終究是一片空白。而反國民黨的台獨史觀一方面繼承了國民黨的反共恐共,另一方面則將二二八的詮釋黨派化、擴大化,使得「統一四年」就只是二二八。於是,在台獨史觀下的文學史寫作,例如陳芳明,就會把戰後四年視為一種環繞在二二八這個關鍵事件的「再殖民」時期;強調二二八事件之後,台灣文學史有了一個與「抗日文學與五四文學的傳承」之間的「雙重斷裂」,而一個「充滿期許的年代,便在刀光血影中匆匆落幕」。然而,陳芳明雖然一方面說「匆匆落幕」,但也又不得不矛盾地指出,二二八之後,本省第一代作家和外省作家在《新生報‧橋》副刊上的蓬勃交流與合作對話(不是才說「匆匆落幕」了嗎?),而這樣的「文化交流,原是可以為台灣文學帶來第二次重建的機會,卻由於1949年『四六事件』的發生,遂使台灣文學與中國文學相互溝通的橋樑又斷裂了。」對陳芳明而言,「四六事件」是什麼呢?藍博洲二十年磨出的一劍,在陳芳明的文學史裡僅僅出現了一次。這是因為什麼呢?這不得不是因為那個被斬斷的交流或被斷腰的橋樑究竟首先是如何出現的,而非那個斬斷本身,於陳芳明而言難以解釋。陳芳明不曾試圖解釋為什麼在那個被他視為終結一切台人希望的「二二八事件」後,竟然會有眾多開始使用中文創作的戰後本省第一代作家和大陸作家有如此豐富的、綿密的互動?換句話說,如果本省作家在二二八之後,對「祖國」只有恨與懼的話,那麼他們為什麼會和眾多的省外作家共同形成一個有方向性的「論述社群」呢?又,為何一個學生運動的失敗會造成這個互動的終止?顯然,面對著這個於他的「後二二八瘖啞論的台獨史觀」會造成書寫困難的「四六事件」,他選擇避開,但他越是要避開,越展現出他的因窮於遮蓋而顯現出的矛盾,例如當他也不得不以「銀鈴會」這樣一個新詩團體作為這樣的「跨越語言的一代」的代表文學團體時,他又因他的意識型態,強迫著他非得把諸多充滿歧義可能的詩作非得一以貫之地解釋為詩人的「國族認同從堅定發展成為動搖幻滅的過程」不可。又例如當他豐富地指出了「銀鈴會」的兼具「寫實主義的批判與現代主義的疏離之雙重性格」時,他之後對該社的詮釋又只能以「現代主義的疏離」這一單色來勾勒這個詩社。陳芳明的詮釋經常背離了他的歷史,或反之。

《台北戀人》是一篇內藏多重隱密政治與思想對話的小說,而我至少看到這是其中的一個「對話」;藍博洲要把被陳芳明等人所掩飾、所遮蓋的歷史皺褶給展開。小說裡,藍博洲透過後來在白色恐怖中犧牲的「潮流社」領袖師大學生林光輝,讓我們理解了另一條更合情合理的歷史道路。林光輝自述他的思想成長路徑,指出了「潮流社」最早的源起是日據時期的同仁刊物「邊緣草」,後來擴大為「銅鈴會」;這些知識分子的集結,在皇民化雷厲風行的年代,都隱藏著台籍青年的一種以民族、鄉土、民眾為念為象徵的「迂迴的抵抗精神」。後來日語創作被禁之後,他們努力學習中文,一年後就能中文書寫創作,成立了提倡現實主義、深受魯迅與楊逵影響的刊物「潮流」。楊逵還為這個刊物的創刊號寫了題為〈寄「潮流」〉的如下詩句:

星星之火可燎原,

燒盡荊棘虎打完!

潮流到處新芽萌,

滿面春風光燦爛。

此外,楊逵還為該創刊號寫了一篇〈夢與現實〉的短文,鼓勵青年「拋棄夢幻,直視現實,追究社會腐化的根源,養成透視社會的眼光,深入考察,從而確認社會的真正走向」,並鼓勵年輕學生走入社會「反映現實」,「用腳寫」,寫出「實在的故事」。而「實在的故事」也並非楊逵所創,而是30年代大陸左聯文人早就提倡的實踐想法了。此時的楊逵剛從二二八的牽連坐牢出獄,但不但沒有因此而產生一種幻滅、怨恨或是悲情心態,反而積極參與著二二八之後的青年學生的左轉。他在台中的瓦窯寮蟄居,並於1948年8月2日開始主編台中《力行報》的「新文藝」副刊。可以說,當時歌雷主編的《新生報》「橋」副刊和楊逵主編的《力行報》「新文藝」副刊,是「以『如何建設台灣新文學』為主題的文學運動的兩大舞台」,結合了地域上的南與北,以及省籍上的本與外,在一種人民的、反帝的、現實主義的左翼文學觀上,共同進行文藝與思想鬥爭。回到當時的語境,那時中共在內戰中所取得的勢如破竹的勝利氣勢,以及這個武力後頭的思想上的強烈蓬勃朝氣與解放訊息,必然跨海影響了這個鬥爭。那是一個火炬通明的時代,如果完全暗了下來,那也是1950年之後的事,但是陳芳明的作法則是順著二二八一路把燈全關了。1948年底,台大「麥浪歌詠隊」在台北中山堂的首演,根據小說,就在表演廳的舞台上方拉起了上頭寫著「發揚人民藝術」的橫條,而兩旁的柱子上則分別寫著「從人民中來」「到人民中去」。至於演出的內容,則除了舞蹈、歌劇與民謠之外,還包括了大陸學運歌曲〈團結就是力量〉、〈你是燈塔〉、〈青春戰鬥曲〉、〈光明組曲〉,〈跌倒算什麼〉等等。每次演出都是以〈黃河大合唱〉開場,以〈祖國大合唱〉壓軸,而觀眾的反應也極為熱情,在中山堂連演了三場之後,1949年初,還到台中與台南等地公演。這個高度政治性的演出,獲得了歌雷主編的「橋」副刊的熱烈評論與迴響。當麥浪赴台中演出時,楊逵不但出面幫忙,解決了場地問題,還特別為麥浪舉辦了一場以「文藝為誰服務」為討論主題的歡迎座談會。楊逵在座談會行將結束時,受邀講幾句話。小說如此說:

楊逵先生從容地站起來,面露微笑,走到台前,微微鞠躬,然後也沒有多說什麼,只是即興地說了幾句像詩一般的話:

麥浪、麥浪,麥成浪,

救苦、救難、救饑荒。

大家相扶持,

一路走下去,

走向百花齊放的新樂園。

「文藝為誰服務」,這個70年代鄉土文學論戰中的核心問題,早在二二八事件半年後就已經開始漸漸成為進步學生、文藝界,乃至思想界的一個核心關切(師大學生的「野草社」成立於1947年9月;「橋」副刊創刊於1947年8月1日)。楊逵在《力行報》「新文藝」副刊的「徵稿啟事」(應是1948年8月2日),也堅實地反映了這樣一種當時的文藝思想潮流:「沒有內容的空洞美文不要。反映台灣現實,而表現著台灣人民的生活、感情、思想動向的有報告性的文字,特別歡迎。」

又,他也在之後的〈人民的作家〉一文中如此說:「人民的作家應該以其智識來整理人民的生活體驗,幫助人民確切地認識其生活環境與出路,而在這當中,也應該把人民的生活體驗來充實自己,追求理論與實踐的配合。」

今天,我們見證楊逵先生彼時的實踐,閱讀楊逵先生彼時的詩與文,能讀出那如今透過主觀的願望與選擇性的理解而被「發明」出來的「台獨楊逵」嗎?如果不把楊逵的思想與精神狀態置放在1940年代下半以全中國為範圍的理想主義的、社會主義的革命熱潮之中,又如何能理解他的語言與實踐呢?當然,又如何能理解那時的學生領袖如林光輝呢?小說中,我們再度看到林光輝於1948年五月四日的「台灣省立師範學院五四紀念晚會」中,代表學生自治會的總結發言:「同學們!我們要繼承五四革命傳統,發揚五四革命精神,反對帝國主義、封建主義和官僚資本主義,為拯救陷於內戰水火之中的祖國而英勇奮鬥。」

在林光輝這兒,在楊逵那兒,並不存在「台灣人的悲情」以及對「中國」的自外疏離。而藍博洲所詳細描寫的「麥浪歌詠隊」就是在這樣的一種結合省內外的被那個大時代的理想主義所感染、所激動的青年的一個思想的、文藝的、實踐的學生運動。這樣的一個運動,在政治上當然絕對是高度危險的,是當時台灣一把手陳誠無論如何所不能容忍的,特別是在國民黨兵敗如山倒要大舉撤退來台之前夕。是在這個背景下,在1949年4月6日的清晨,發生了把以麥浪歌詠隊為主體或核心精神象徵的學生運動摧毀的四六事件;然而在逮捕學生的同時,我們也不要忘記了一起被逮捕的還有歌雷(4月6日),與楊逵(4月7日),以及一道被摧毀的《新生報》「橋」副刊(4月11日最後一期)與《力行報》(5月9日停刊)。學生運動是被徹底鎮壓了,但被鎮壓的遠遠不是一場學運而已,更是台灣在與祖國分斷了50年後,從知識青年發出的和祖國進步思潮、進步運動相結合的思想與文藝運動的被鎮壓。這個被鎮壓的運動在經歷了長達二十多年的白色恐怖下的瘖啞,再度於1970年代,從歷史伏流中冒出,而出現了我們今日所謂的「保釣運動」與「鄉土文學運動」。我們今天重新審視這個激昂的1970年代,不應盲目地跟隨所謂的「後殖民」歷史書寫的機會主義指揮棒,在眾聲喧嘩中,遺忘或扭曲歷史,把四六事件硬生生地套上一種被高度典型化的二二八敘事模子,說成是「兩蔣時代戒嚴統治下外省人迫害台灣人的慘絕人寰的悲劇」,同時把四六事件定性為「台灣學運的二二八事件」,而當年參與四六事件並為之付出生命或自由的大學生則是「愛台灣的最佳典範」。(未完待續)

【四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》】

四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》1(緣起篇)

四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》2:統一四年史

四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》3:統一四年史與文學史

四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》4:理想主義的傳承與失落