���������������

大陸知名刊物公佈2019年度十大流行語

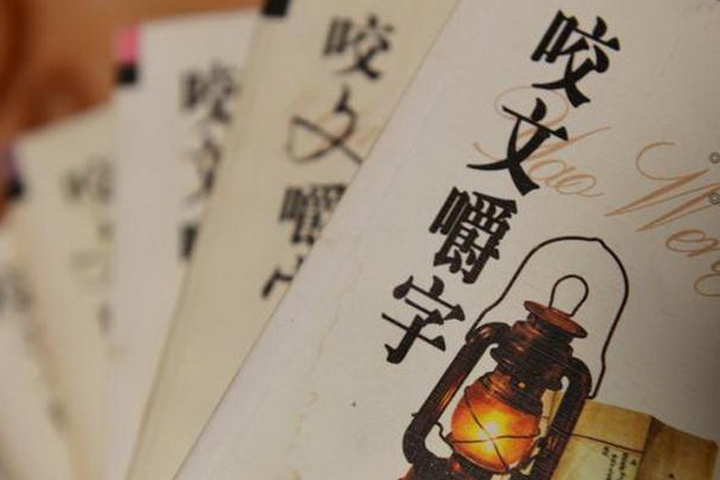

中國大陸以語言文字記錄時代特徵的知名語文刊物《咬文嚼字》2日公佈2019年度大陸十大流行語。「文明互鑒」、「區塊鏈」、「996」、「我太南(難)了」等大陸網路熱詞入選其中。

中國大陸首次對美制裁 先對美國非政府組織與美軍艦機赴港申請

中國大陸外交部發言人華春瑩2日在例行記者會上宣佈,中國大陸政府自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請,同時對「美國國家民主基金會」等在香港修例風波中表現出積極粗暴介入的非政府組織實施制裁。

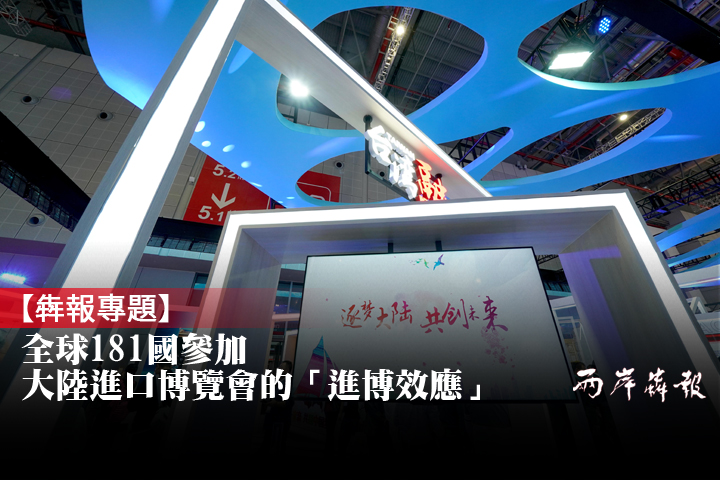

【犇報專題】全球181國參加 大陸進口博覽會的「進博效應」

【編按】第二屆中國國際進口博覽會11月10日在上海閉幕,此次進博會交易採購按一年計,累計意向成交711.3億美元,比首屆增長23%。第二屆進博會共有181個國家、地區和國際組織參會,3800多家企業參展,超過50萬名境內外專業採購商到會洽談採購,展覽面積達36萬平方公尺,累計進場超過90萬人次。最讓人感到意外的是第二屆進博會才剛閉幕,已有230多家企業簽約報名第三屆進博會企業展。

微電影《夢•緣》獲獎:演繹台青登陸故事

11月9日,第六屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽頒獎典禮在武漢舉行。由大陸導演李波執導的微電影《夢·緣》從眾多入圍作品中脫穎而出,斬獲「金飛燕」獎,《擱淺的人》、《撿愛》、《最後的記憶》等台灣作品獲得銀飛燕獎、銅飛燕獎、最佳導演獎等獎項。在當前金馬獎與大陸金雞獎的對立氣氛中,「金飛燕」的頒獎,對於兩岸電影人來說彌足珍貴。

世界遺產雲南澄江化石自然博物館基本建成

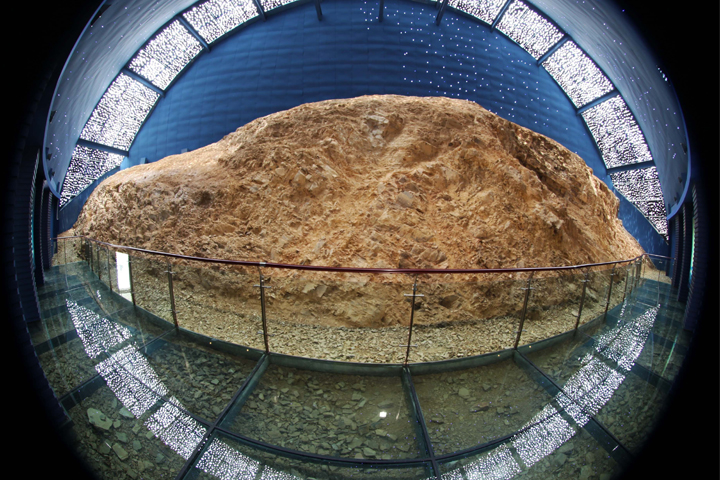

在雲南省玉溪市澄江縣發現的大量寒武紀動物化石,為國際科學界揭開地球生命演化的「寒武紀大爆發」之謎打開了一扇窗戶。今年是澄江動物群發現35周年,當地打造的澄江化石地自然博物館目前已基本建成,有望在今年底或明年初試開放。

兩岸「民族文創」合作前景:西藏文創借助台灣經驗

如何將民族文化深厚內涵融入文創產業?台灣文創學會秘書長鄭懿芬表示「民族文化是調動民族認同感的『鑰匙』。華夏民族文化博大精深,有望引領世界文創產業的發展。」

福建金融助力台灣90後「農二代」

「90後」的楊詠安來自台中,是福建漳平台創園內典型的「台農二代」。大學畢業後,他來到父親公司幫忙經營管理茶山,至今已近7年。今年初,他準備擴大茶山規模時,遇到了資金短缺的難題。

2020港澳台生報考大陸研究所報名日期公佈

2020年港澳台生報考大陸研究所相關資訊近日已公告重要日期,第一階段網上報名時間為今年12月1日至12月15日,第二階段確認並提供相關紙本資料之手續為2020年1月6日至1月10日進行,考試日期則為2020年4月18至19日。