台灣的荷馬:原住民盲詩人莫那能

近日台灣高中國文課本一首新詩在網路上引起爭論,這首新詩即是原住民盲詩人莫那能的〈鐘聲響起時─給受難的山地雛妓姊妹們〉。2018年時,著名報導文學作家藍博洲撰寫〈台灣的荷馬:原住民盲詩人莫那能〉一文介紹這位不向命運妥協,且投身台灣社會運動的朋友。犇報在此分享舊文,讓網路上對這首新詩充滿爭論時,透過此文理解莫那能寫詩的背景,以及參加原運、社運以及統運的經歷。

【編按】

近日台灣高中國文課本一首新詩在網路上引起爭論,這首新詩即是原住民盲詩人莫那能的〈鐘聲響起時─給受難的山地雛妓姊妹們〉。爭議源起為有網民拍攝課文內容,批評學校課本出現「 當客人發出滿足的呻吟後」的字句是道德淪喪。然而這首詩是莫那能在1988年1月9日時,為聲援台灣社會第一場以「救援雛妓」為主題的遊行而寫,以自己妹妹的不幸遭遇為原型作為創作,實際上詩裡的「老師」就是現實生活裡在部落拐騙女孩下山的人口販子。2018年時,著名報導文學作家藍博洲撰寫〈台灣的荷馬:原住民盲詩人莫那能〉一文介紹這位不向命運妥協,且投身台灣社會運動的朋友。犇報在此分享舊聞,讓網路上對這首新詩充滿爭論時,透過此文理解莫那能寫詩的背景,以及參加原運、社運以及統運的經歷。

在網路上引起爭議的截圖。(圖/翻攝自網路)

在網路上引起爭議的截圖。(圖/翻攝自網路) 圖為2017年詩人莫那能參加「尋覓李雙澤——紀念李雙澤逝世四十週年」活動時發言致詞。他當時說道自己跟〈美麗島〉的作曲人李雙澤說,當他聽〈美麗島〉,聽到「篳路藍縷,以啟山林」,他若有所思,說:「你們漢族『篳路藍縷,以啟山林』,我們原住民就流離失所。」還打笑說兩人因此吵架鬥嘴,但仍是好哥們。

圖為2017年詩人莫那能參加「尋覓李雙澤——紀念李雙澤逝世四十週年」活動時發言致詞。他當時說道自己跟〈美麗島〉的作曲人李雙澤說,當他聽〈美麗島〉,聽到「篳路藍縷,以啟山林」,他若有所思,說:「你們漢族『篳路藍縷,以啟山林』,我們原住民就流離失所。」還打笑說兩人因此吵架鬥嘴,但仍是好哥們。上世紀70年代的台灣,雖然經歷了保釣運動後的現代詩批判,詩的主流還是脫離現實,乃至於大多是不知所云的所謂「現代詩」。因為對人生有困惑而對文學產生興趣的我,實在對那些詩無感,基本上也就不太讀詩。一直到1984年,在幾個受到「鄉土文學論戰」影響而關注現實的青年詩人創辦的同仁詩刊上,看到從未聽過名字的阿能的詩,我對台灣的「現代詩」才有了不同的看法。

莫那能接受原民台訪問談創作感受。

莫那能接受原民台訪問談創作感受。阿能是我心目中真正的台灣詩人。但是,阿能並不是一般意義上的詩人。他幾乎沒受過任何文學教育,也沒讀過任何當代詩人的一首現代詩,更沒親筆寫過一首詩。因為他的詩都是有感而發即興吟唱的由衷之情。其實,認識阿能之後,我也不怎麼讀阿能的詩。他的詩,不管是已經或者是沒有整理成文字的,我都是在酒酣耳熱時聽他隨口吟唱的。他述說著他和族人的故事。聽完了,會讓你笑到流淚;有時,又會讓你心情沉重得不知如何言說。那裡,都是血,是淚。

阿能的詩,是他個人的生命史,也是他的家族史;既敘述了排灣族人流離沉淪的遭遇,也反映了台灣少數民族的悲慘命運;既表現了他們對不公不義社會的吶喊與抗議,也寄託了他個人對祖國的想望。通過他的詩,我們可以理解背後蘊含的台灣的歷史。

也許,我們可以說,阿能就是台灣的荷馬。

中國終於走了進來

1840年鴉片戰爭後,資本主義列強蠶食鯨吞封建中國。1868年,日本明治維新,走上資本主義發展道路。1874年4 月,日軍在美國軍艦支持下從南台灣的四重溪口登陸,攻打牡丹社原住民。

牡丹社事件是日本後來發動甲午戰爭,侵略中國的開端。

阿能的祖先是牡丹社事件的參與者,並且因此被迫遷移到大武山下濱臨太平洋的阿魯威部落。通過從小聽到的老祖母口述與後來的學習,阿能認識到,從1895年佔領台灣到1920年之間,日軍對台灣少數民族發動了138次的武力鎮壓,以「蕃地無主論」強佔他們的土地,剝奪他們的生存命脈。1930年「霧社事件」以後,殖民當局改用「以蕃治蕃」的威脅利誘,分化不同族群的台灣少數民族,從而在日據後期配合「皇民化」政策,攏絡了一部分的部落頭目。一直到抗戰勝利,日本投降。中國終於走進了他們的部落。

阿能的長詩〈燃燒〉第二段,就是對這段歷史的追溯:

我努力尋找,

體內血液的源頭。

有人說我來自馬來西亞群島,

中國西南的邊境……

父母卻傳說道:

我們是太陽的孩子,

百步蛇的蛋,

大地蘊育的種族……

終究得不到確切的答案。

但追溯卻使我肯定,

瞭解美麗島真正的主人,

以及一頁一頁殘破的歷史。

最早是閩南人渡海移民,

佔據了肥沃的平原,

砍伐樹林墾良田,

逼使祖先退居山麓。

西班牙,荷蘭人,

猛銳的槍炮也跟著登陸。

狠狠地翻找地上的金銀,

搾取大量的獸皮。

我們跟著奔逃的野獸,

退入更深的森林。

然而鐘擺沒有停止,

歷史在痛苦中前行。

日本人來了,

弓箭和彎刀

對抗強大的軍隊

槍炮和坦克。

祖先的屍體,

敵人的屍體,

遍佈山林。

但終是失敗了!

………

二次大戰終於翻開,

那寫滿了被壓迫的一頁。

戰爭結束時,

子弟都從南洋回到山村。

勝利終會屬於正義罷!

正義終會屬於被壓迫的人。

日本終於離去,

中國終於走了進來。

是的,1945年台灣光復,重歸中國版圖。隨著國民政府來台接收,台灣少數民族也從日據時期的「生蕃」與「熟蕃」變為「山地山胞」與「平地山胞」。他們的族名「漸漸被遺忘在台灣史的角落」。與此同時,馬列雅弗斯.莫那能(如同每個少數民族)被賜予了漢人姓名而變成「曾舜旺」。然而,也如同其他少數民族一般,馬列雅弗斯.莫那能的悲慘命運並沒有因為改名「曾舜旺」而有所改變。

流浪

阿能就讀小學那年,感染肺結核的母親在生下唯一的妹妹後病逝;就讀初中三年級時,父親替人頂罪坐牢。他先後報考免學費的軍事學校與師範院校,都因「視網膜色素變性」而不被錄取。畢業後,他於是進了兩個短期的職業技能班訓練。1972年,像絕大多數少數民族青年那般,18歲的阿能被人口販子騙賣到都市底層,做砂石工、捆工、搬運工、屍體清洗工,換取動物般的生存。阿能後來創作了幾首反映這個問題的詩,例如〈流浪──致死去的好友撒即有〉。

莫那能詩集《美麗的稻穗》。

莫那能詩集《美麗的稻穗》。阿能還有一個小他五歲的弟弟。在資本主義生產關係下的台灣社會,阿能、阿能的弟弟,以及眾多少數民族男孩子的命運,大多與死去的撒即有一樣,沒有例外。因為弟弟的事故,身為大哥卻自身難保的阿能,也無力阻止僅有的妹妹,像其他少數民族女孩那般,被拐賣到人肉市場。他只能在日後通過題為〈遭遇〉的詩,向天控訴。後來在認識的進步朋友幫忙下,阿能終於救出妹妹暫時脫離皮肉生涯。〈遭遇〉就是描寫當時他與妹妹在台北市對岸三重的河堤散步對話的情景。阿能希望妹妹能夠回到大武山下「盛產小米和芋頭的家園」,過著平常的生活,因此又通過〈歸來吧,莎烏米〉寄託了他的期待。

問題是,在政治經濟結構沒有合理改變的現實社會,回到家鄉的妹妹終究還是因為貧窮而再次淪落煙花。作為「百步蛇」後代的阿能只能沉痛地感歎〈百步蛇死了〉:「百步蛇死了/ 裝在透明的大藥瓶裡/瓶邊立著「壯陽補腎」的字牌/逗引著在煙花巷口徘徊的男人/神話中的百步蛇死了/牠的蛋曾是排灣族人信奉的祖先/如今裝在透明的大藥瓶裡/成為鼓動城市欲望的工具/當男人喝下藥酒/挺著虛壯的雄威深入巷內/站在綠燈戶門口迎接他的/竟是百步蛇的後裔──一個排灣族的少女」

莫那能與妹妹(林柏樑攝,網路圖片)

莫那能與妹妹(林柏樑攝,網路圖片)1983年,走到谷底的台灣電影因為改編黃春明的小說獲得未曾預料的票房,從而促進了台灣新電影運動的蓬勃發展。黃春明也根據阿能妹妹的遭遇編寫了題為〈我的名字叫蓮花〉的電影劇本,並預定以當紅的香港女星鐘楚紅主演。但是電影在籌備多時後終究沒能開拍。儘管如此,阿能的詩所反映的「山地雛妓」的問題還是引起了重視,而於1988年1月9日發動了台灣社會第一次以「救援雛妓」為主題的街頭大遊行。為了聲援這場運動,阿能又以妹妹的不幸遭遇為原型,創作了一首〈鐘聲響起時--給受難的山地雛妓姊妹們〉,阿能詩裡的「老師」,就是現實生活裡在部落拐騙女孩下山的人口販子。阿能家族的悲劇命運主要是因為這個老師。然而,阿能命運的轉折,乃至於投入社會運動,也是因為遇到了另一個漢族老師而改變的。

訣別彩虹

1974年初,走投無路的阿能,通過先前去部落服務而認識的大學生介紹,認識了山服社的指導老師,並且因此又認識了以陳映真為代表的關懷底層、要求兩岸統一的《夏潮》雜誌的漢族知識份子,從而在他們的説明下認識了自己不幸命運的問題根源,也逐日擴大了與關心台灣原住民的漢族朋友的來往圈子。

1979年,捆工阿能從行進中的卡車摔落,昏迷近兩個月後醒來,但因腦震盪而近於全盲。出院沒多久,他又因罹患家族性肺結核而失業。再來,他又檢查發現甲狀腺癌。《夏潮》的朋友於是安排他養病,進入盲人重建院習得按摩技能,並鼓勵他練習用點字寫作。阿能自認是「地上的落葉」,也因此把這些進步的知識份子看作「天上的星星」,因為遇見了他們,有了「眼睛」的他決心「要蛻變成地上的燈塔」,「為子孫們尋找春天」。(〈相會——送給在紐約相遇的戴國煇先生〉)。

通過〈訣別了,彩虹〉〈無光的世界〉〈白盲杖之歌〉〈全新的感覺〉幾首詩,我們可以理解阿能在失去光明時的心境轉折與想望。阿能投入實際的政治運動始於1978年底幫《夏潮》的黨外人士陳鼓應助選。從此以後,他投入了各種改造社會的運動,尤其是有關台灣原住民族解放的運動。

1984年6月20日,台北近郊的海山煤礦爆炸。災變造成大多是阿美族的72名礦工死亡。阿能與團結在《夏潮》雜誌周圍的青年朋友來到現場,進行調查採訪。為了給罹難的阿美族遺屬辦募款演唱會,阿能創作了〈為什麼〉、〈黑白〉、〈來自地底的控訴〉……等幾首反映與批判現實的詩,其中〈為什麼〉更由卑南族的民歌手胡德夫譜曲演唱:「為什麼,這麼多的人/離開了碧綠的家園/忘掉了往日的豐收/為什麼,這麼多的人/離開了碧綠的田園/飄蕩在無際的海洋/掙扎呀掙扎/掙扎在族人的思念裡/海奴的身軀/埋藏在太平洋的深處/為什麼,這麼多的人/湧進昏暗的礦坑/忘掉了洞外的擔憂/為什麼,這麼多的人/湧進昏暗的礦坑/呼吸著汗水和汙氣/轟然的巨響堵住了所有的路/洶湧的瓦斯充滿在整個阿美族的胸…」

背山而戰

在這樣的基礎上,同年12月,阿能與胡德夫等人成立了台灣原住民族權利促進會(簡稱原權會)。阿能被選任該會促進委員會召集委員。為此,他創作了〈恢復我們的姓名〉,作為原權會的發展註腳。針對原權會的成立,國民黨長期豢養的山地民意代表隨即公開表態,說「山地人沒有人權問題,也沒有政策錯誤的問題,有的只是細節的問題。」對此,阿能立即以〈注你一支強心針〉嘲諷批判這個來自屏東瑪家鄉的排灣族民代。除此之外,阿能又以充滿智慧的族老的口吻,通過〈回答〉,來喚醒廣大少數民族的權利意識。

參與原住民運動的莫那能。

參與原住民運動的莫那能。初中畢業的阿能把運動的希望寄託於就讀大專院校的少數民族各族知識青年,因此創作了這首〈鵲兒,聽我說—給山地知青〉。然而,在反共戒嚴令猶存的肅殺年代,敢於站出來投入民族解放運動的台灣少數民族知識青年終究是少數,阿能針對他們喊話,於是就產生了〈孬種!給你一巴掌〉這首詩。

面對一般的少數民族,阿能又通過〈山地人〉一詩,講述他們的歷史命運與現實處境。分析了客觀處境之後,阿能進一步創作了詩歌〈如果你是山地人〉,呼喚所有被統稱為「山地人」的少數民族同胞,加入隊伍,背山而戰。

1986年9月28日民主進步黨成立。它一度成為歷經長期反共戒嚴統治並且投入黨外民主運動的人們寄望之所在。阿能,也不例外。因此他在該黨成立一周年的時候創作了寄予期待的〈這一切,只是開始〉:「……當瞎子執起盲杖走在你的行列中/是要共同應驗你的名字/民主更民主/進步更進步…」然而,民進黨不但沒有像阿能所期待的關注台灣底層人民與少數民族的權益,反而被「台獨」勢力綁架轉向分裂國家的死路。許多原權會的同志們也都陸續被收買了。阿能卻立即通過〈來,幹一杯〉批判道:「一千八百萬人自決的口號/聽不到我們的歎息/平等和博愛,正義與公理/早將我們遺棄…」

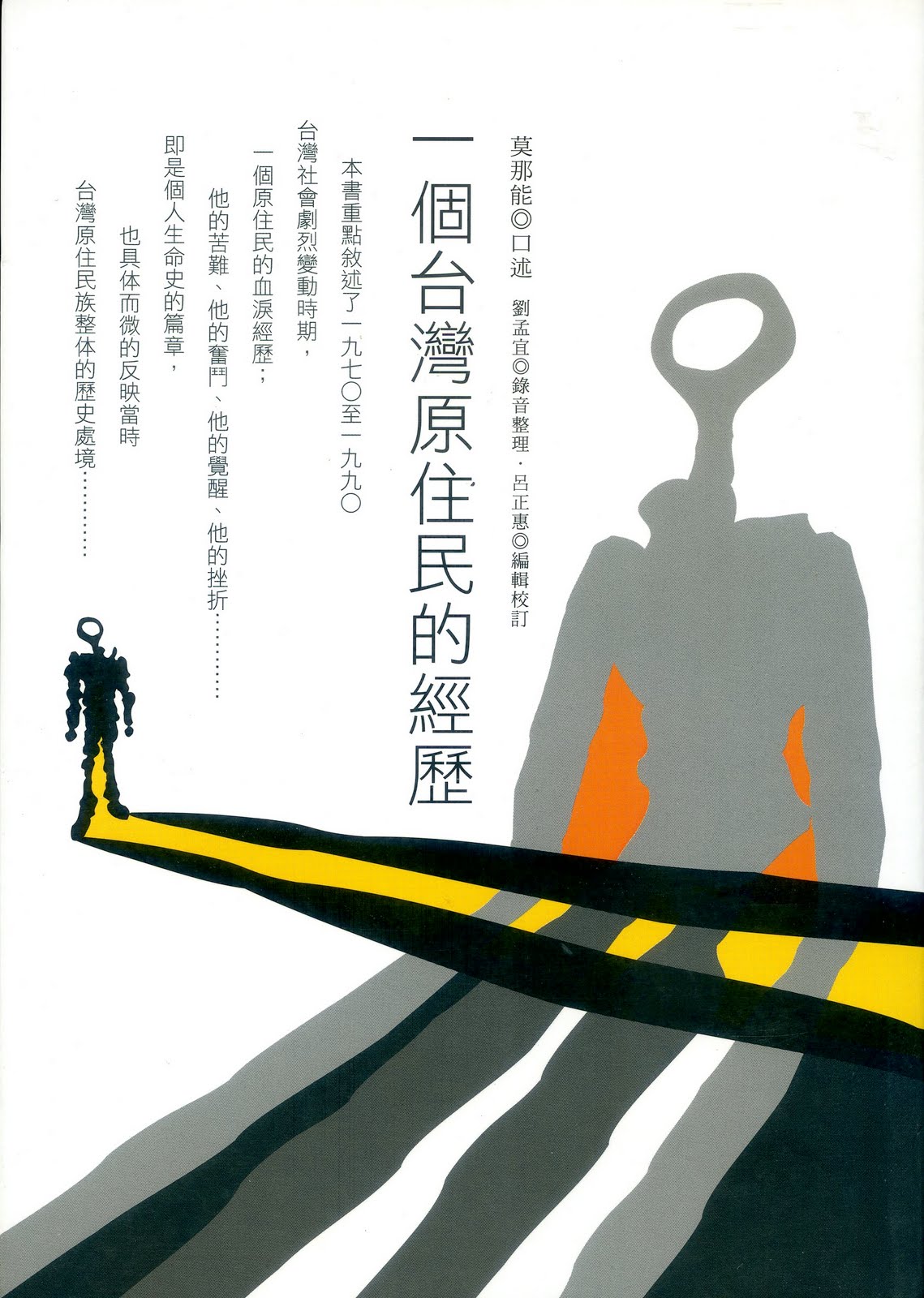

莫那能自傳式書籍《一個台灣原住民的經歷》。

莫那能自傳式書籍《一個台灣原住民的經歷》。此後,阿能持續批判民進黨的台獨走向,並通過由他擔任召集人的「原住民族部落工作隊」,全力支持促進兩岸統一的運動。他因此被有心人扣上「原奸」的「紅帽子」。但是,他不被威脅利誘,一再公開指出,台灣島上的政權不斷更替,原住民族被壓迫的命運卻從未改變的事實。他說他認同一個民族與階級解放的國家,因此期待兩岸統一。他認為這才是台灣少數民族真正的「光復」。

◎本文原載《兩岸犇報》第173期