「我」與歷史:藍博洲的敘事藝術與歷史哲學(上)

藍博洲要追求的是——在嚴謹的「歷史」基礎上,產生「文學」,這個「文學」給歷史「荒塚」中死去的人物注入血液、體溫,注入撼動人心的理想、精神和靈魂,讓這些已經死去的屍身重新「復活」,並且,在這種「復活」的過程中,讓死去的人重新獲得歷史的「勝利」。從這個角度才能進一步理解,更多的涵納了藍博洲的「自我」的「文學」成分,在他的作品中的重要性。

◎作者:馬臻(長沙市明德中學教師)

藍博洲筆下的人物,幾乎都是一些犧牲了的、也是失敗了的人物,是在荒煙蔓草的歷史夾縫中走向悲劇的人物,是被歷史的車輪殘酷地碾壓至死而後又放逐和遺忘了的人物。不過,令人印象深刻的是,從1987年開始進行長期的艱苦尋訪、查證和寫作工作以來,藍博洲從這些失敗的人物身上,得到的,總是「希望」和「力量」。

也就是在1987年的那個瞬間,他得到了一種非同尋常的領悟:「我彷佛感覺到,透過這歷史的調查,我勝過了絕望,超越了恐懼,在一個又一個從歷史的煙塵中洗滌而重現出來的他們的名字,新一代的台灣青年,得以把已經被顛倒的歷史重新顛倒過來,找到充滿著希望與活力的、新的身份認同。」「陰霾廓清,在他們的眼前,因著身份認同的新的解決,開展著遼闊的工作和希望。台灣往何處去的問題,在中國往何處去的質問和實踐中,他們取得了明白、堅強的解答。」

這種強大的「希望」的力量,是一種根底性的力量,他從中把握到的,似乎是一種對歷史和生命的終極性的超越和解決,是對自身和時代、歷史之關係的根底性的洞察,他曾多次稱之為「安身立命」的力量。他說:「我找到了安身立命之所,決定專心把郭琇琮這樣的台灣人一個個找出來」、「寫郭琇琮後,我整個人才找到安身立命的一種態度」。證之於藍博洲後來大半生的實踐求索,我們確實知道,他所言不虛。

這種「安身立命」的「希望」與「力量」是如何產生的?這種類似於終極的洞察的目光,是如何達成的?此前諸多關於藍博洲的研究和評論,從陳映真到汪暉,從呂正惠到趙剛,從侯孝賢到朱立立等人,都是從歷史意義的角度進行探討,有過很多精彩的分析。但除了大陸作家和評論家陳建功之外,很少有人從藍博洲作品寫作的「形式」的角度進行探索。

也許,我們可以嘗試對藍博洲作品的「形式」做一點簡單的分析,從另一個角度理解藍博洲和他的作品,理解那個可以被藍博洲稱之為「安身立命」的東西。如果說藍博洲的作品以及其中的俊偉悲壯的人物,是夜晚燦爛的星星,那麼,這個「安身立命」的東西,是屬於星星背後的遼闊無垠、深不見底的「黑夜」,那是連接了歷史、現實和自我的種種難題的巨大力量,廣袤而深沉。它明明白白存在,洞穿了藍博洲所面對的種種難題,但很難被清晰把握和闡述。

一、「我」與歷史客觀性

正如藍博洲自己一再指出的:「我的寫作態度很簡單——在尊重歷史事實的原則下,根據力所能及而採集到的史料,去敘述描寫我所認識到的歷史與人物,如此而已。」這種「簡單」的「態度」告訴我們,「尊重歷史事實」,不干預和扭曲「歷史事實」,是藍博洲寫作的第一原則。

這種原則要求的是「客觀」。他總是說自己一開始就清楚地認識到:「自己的身份與立場不過是一個客觀紀錄歷史的人而已。所有來自各種不同意識形態的文字工作者的反響,不管是正面的肯定或負面的批評,其實只是客觀反映了人們對待那段長期被湮滅的台灣史與台灣人的態度而已。」因為要呈現那段被湮滅的真實的歷史,「客觀記錄歷史」就成了最高原則,他有了一種置身於「歷史客觀性」之後的淡然,冷然看著各種「客觀反映」。也是因為如此,他「一直能夠冷靜地面對這樣那樣的批評,不作辯解」。

這樣一種立場和歷史眼光,帶來的寫作方式,必然是一種嚴謹、冷靜的,力求「客觀」呈現歷史的寫作。縱觀藍博洲迄今為止的寫作,我們會發現,藍博洲作品的「形式」的核心元素,確實是試圖通過某種「形式」和「文體」的探索,來達成「自己的身份與立場不過是一個客觀紀錄歷史的人而已」的寫作目標。

所謂「客觀」,是與「主觀」相對的,是排除個人的「主觀」之後的,一種自然、自在、自主的呈現。從這一點出發,藍博洲的作品大致分為三種:

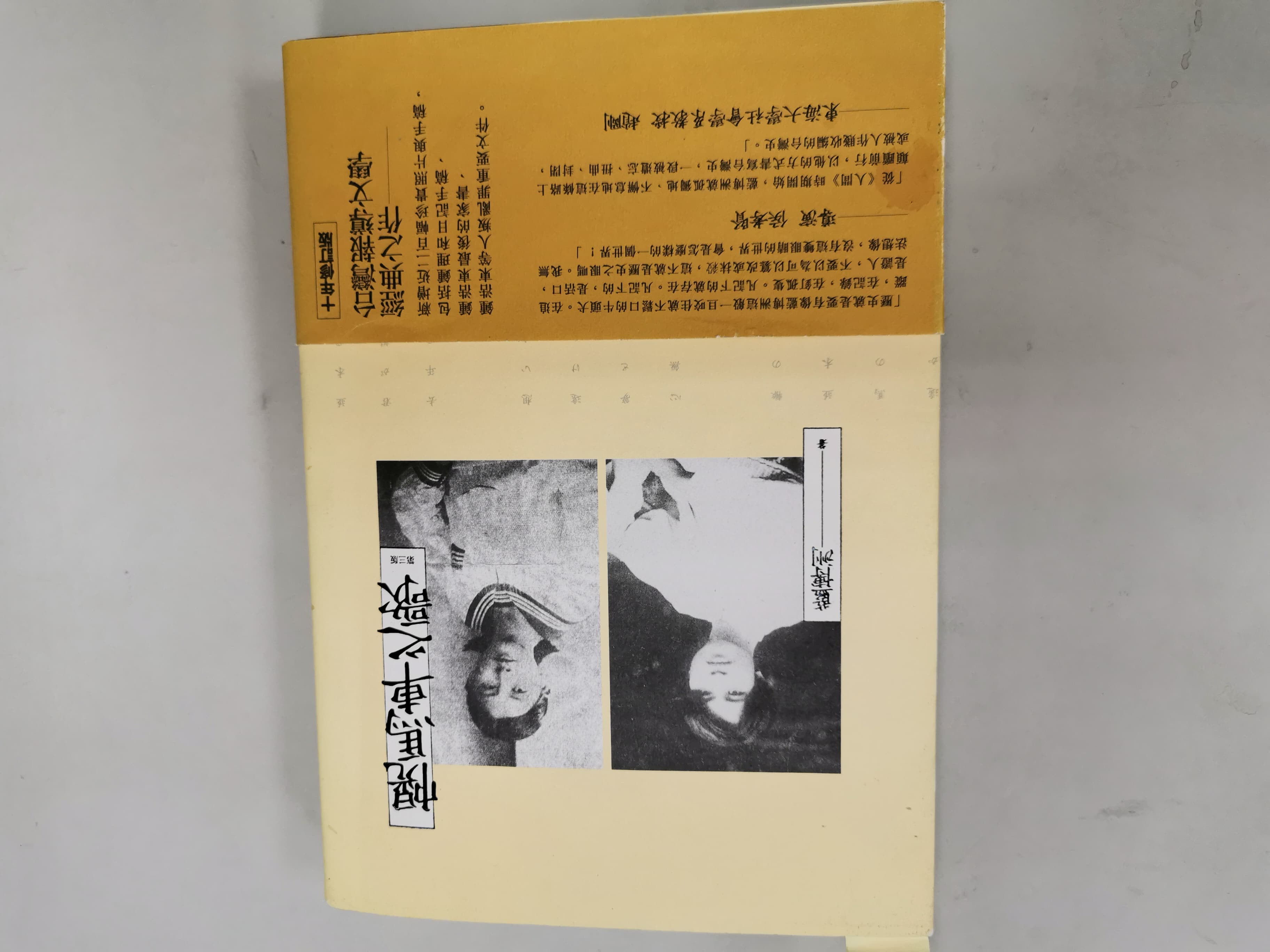

第一種是像《幌馬車之歌》這樣的代表作,力求純粹的「客觀」。在這樣的代表作中,藍博洲作為一個自覺的「報導文學」作家,卻從不顯露「自我」,也就是說,在字面上杜絕一切可能存在的「我」的痕跡。在這樣的作品中,我們會發現,藍博洲有意讓作品成為一段歷史的交響樂,在每一章(藍博洲將之命名為「樂章」)中,歷史中的各色人物、作品、資料、見證乃至物品,仿佛都是一個獨立的存在,獲得了自己的「主體」,發出了自己的聲音,來陳述自己所見證的歷史。而作為真正的歷史寫作者的藍博洲,卻有意退居幕後,隱匿不見。趙剛將《幌馬車之歌》稱之為「一本以報告劇為形式的報導文學作品」,這個稱呼有著趙剛一貫的敏銳,「報告劇」這個稱謂告訴我們,藍博洲致力於打撈失落的歷史中的種種存在,並將之客觀化,作為「樂章」中的一個聲部,發出自己的聲音,做出自己的陳述,來報告一段荒煙蔓草中湮滅的歷史。

在這些陳述的主體中,除了形形色色的歷史人物之外,還有鐘理和的日記與《原鄉人》、汪知亭的《台灣教育史》,以及《台灣新民報》和國民黨的「安全局」檔案、共產黨領導的「廣東省民盟宣傳部」等等,然而,「形式」上的獨特之處在於,藍博洲對這些歷史的處理,是將之「歷史化」,成為客觀存在的一個歷史主體,來陳述自己所看到所見證或記錄的歷史。作品中沒有任何藍博洲的「自我」或者「敘事者」出場,作為作者的藍博洲,成為隱匿的看不見的,卻又更為巨大的存在。

第二種是像《尋找祖國三千里》《幌馬車之歌(續曲)》《尋魂》《消失的台灣醫界良心》等等作品,雖然在形式上保持了「報告劇」的形式,但嘗試把「自我」帶入作品之中。值得注意的是,這個「自我」,也被客觀化為歷史證言的一個部分,被作者設置並標注為客觀歷史的「敘事者」,僅為讀者提供一些歷史背景的、過程的資訊,或者曾經目睹的某一個簡單的事實。這個「敘事者」只是他的作品內部種種歷史主體中的一個,是「報告劇」中眾多聲音中的一個聲音,這個「敘事者」從表面的形式上來說,力求「客觀」,極為節制,不帶入自己的主觀判斷、思考和情緒。

第三種是像《台共黨人的悲歌》《消失在二二八迷霧中的王添燈》《尋找二二八失蹤的宋斐如》《愛情就像流星雨》(呂赫若傳記)之類的作品,以及某種介於第二種與第三種之間的作品,如《台灣學運報告》等。這些作品在形式上已經更像歷史著作,往往不再將相關的歷史人物的回憶和證言以「報告劇」的形式推出,而是交融在作者的歷史陳述之中,成為歷史敘事本身的一部分。

當然,作者的歷史敘事,仍然不採用一般的歷史著作那種純粹的客觀的寫作法,卻在字裡行間、前言後記中以「我」的口吻帶出一個尋訪、思考與辨析的過程,這個「我」,有時候甚至會在文中發出極為節制的感慨,但這種「感慨」,依然是作者努力「客觀化」的一個感慨,往往不牽涉到對事件本身的對錯是非的意識形態評價。這應當可以理解為藍博洲保持歷史「客觀化」,或者嘗試客觀記錄歷史的努力。

上述三種不同的「形式」,都蘊含了一個「客觀化」的內核。那麼,我們該如何理解藍博洲迄今為止的、讓歷史「客觀化」呈現的努力?從表面上來看,我們當然可以理解為,這是為了讓歷史儘量減少作者的「主觀性」,將「歷史」還給「歷史」本身,變得更加真實、客觀、可信,為人們提供一段不可磨滅的「信史」;再往深一層看,我們可以進一步發現,這是由於作者有著某種強大的根底性的自信——即使這是一段至今仍被台灣主流意識形態所有意遺忘、扭曲和改造的歷史,但作者顯然相信,通過客觀呈現那存在過的歷史,他能夠賦予歷史以客觀的自主性,讓歷史自身發展和展現,發出真實而雄辯的證言,刺穿虛假的歷史和意識形態的迷霧,挑戰乃至擊潰彌散在台灣內部的冷戰、內戰流傳下來的「惡魂厲鬼」。

然而上述見解,不過是膚淺之見。因為我們輕易就能在藍博洲的作品背後,感受到一種極其強大的「主體性」存在,或者「主觀」的存在。這種作者自身的「主體性」,是文章極為冷靜、客觀的陳述背後,作者所飽含的深厚的情感,並由此形成一種湧動的「抒情性」;是顯然可以感受出來的,作者對歷史以及歷史人物的內在的理解、尊敬與共鳴;是在這一段歷史的交響樂背後,作為「發現者」和「創造者」藍博洲的歷史激情和審美判斷。讀者可以覺察到藍博洲的目的:通過重述被湮滅的歷史,藍博洲要打撈出歷史中曾經有過的激越的理想、情感、尊嚴和靈魂,並以此來召喚和拷問我們這些日益猥瑣的讀者。那麼,問題來了,在「客觀」和「主觀」之間,在「記錄」和「抒情」之間,在排除主觀之後的「中立」與歷史辨析的主觀「思辨」之間,有沒有巨大的矛盾?

這種矛盾顯然是存在的。在某種意義上,我願意將這一矛盾概括為「歷史」與「文學」之間的矛盾。在藍博洲這裡,歷史要求的是客觀,而文學卻要求的,卻是極為強烈的主觀的情感、審美和靈魂,是更為巨大的不可撼動的主觀。或者說,歷史要求的是不應該出現這個「我」,但是藍博洲的作品裡,偏偏這個「我」的存在乃至出場,是不可或缺的。這是藍博洲的歷史書寫和歷史哲學的核心奧秘。

這種矛盾的存在,可以從藍博洲固執地不採用一般的「客觀」的歷史著作的形式,卻執意保留文學的精心的審美剪裁,以及某個在歷史之外的「敘事者」、「追尋者」的位置、聲音乃至行動,所造成的。在藍博洲這裡,排除個人的「主觀」,是想建立一種更宏大深刻的歷史的「主觀」,賦予歷史以精神、生命和靈魂。歷史中的種種人物、現象、物品、回憶和記錄,都有了自己的「主體性」,站出來發出自己的聲音,娓娓陳述自己的見聞經歷,並由此構建一種真實、激越而深刻的歷史。在這種歷史的核心處,必然是一個又一個的人。只有這些歷史上失敗了的、犧牲了的人,才能承載和賦予歷史以靈魂;也只有在人與人的碰撞和呼應中,精神和靈魂的動盪、反省和掙扎才能誕生。

一方面是節制和冷靜,儘量壓抑作為主體性存在的「自我」。但另一方面卻是想要在歷史建構的背後,創造一個更加歷史化的強大的「自我」。只有這樣的「自我」才能賦予藍博洲的作品以真正獨特的「歷史之眼」。侯孝賢曾經指出的:「凡記下的,是活口,是證人,不要以為可以篡改或抹殺,這不就是歷史之眼嗎。我無法想像,沒有這雙眼睛的世界,會是怎麼樣的一個世界。」

只有在這種歷史與文學的巨大張力之中,只有在歷史和自我的激烈對峙和交融中,屬於藍博洲的「歷史之眼」,才能夠誕生。

二、「我」與歷史的追尋

然而,我們顯然可以意識到,藍博洲的「歷史之眼」並非尋常的歷史視野。因此,必須進一步追問,這種「歷史之眼」具體是如何構成、如何顯現的?在其內部,歷史和文學的關係如何?

這需要回到對藍博洲作品中的「我」的分析上來。

我們首先會發現,僅僅從藍博洲每一本的標題而言,就已經確立了「我」的位置。比如,《消失在二二八迷霧中的王添燈》《尋找二二八失蹤的宋斐如》《消失的台灣醫界良心》《消失在歷史迷霧中的作家身影》等等,「消失」、「失蹤」這樣的詞彙,界定了這是一段被湮滅、被抹殺的歷史。因為消失,所以尋找。他的標題中多的是「尋找」、「尋訪」、「尋魂」等等詞彙,有《尋魂》、《尋找祖國三千里》《尋找從福馬林池撈起的詩人——藍明穀》等等,表明作者即將展開的是一個有關於「自我」的「尋訪」的過程。尋訪和打撈的結果,是重新見證和聆聽歷史——富有思想和靈魂的歷史,這樣的歷史被稱之為「歌」,也因此,他的標題裡多的是「歌」、「歡歌」、「悲歌」,有《幌馬車之歌》《台共黨人的悲歌》《高唱歡喜的青春之歌——尋找新民主同志會林如堉》等,將歷史界定為「歌」,既是「歡歌」也是「悲歌」,能寫下這樣一曲歷史之歌、生命之歌的人,已經顯示出對歷史的基本的判斷和情感。

藍博洲曾將自己面對的這段歷史稱之為「荒塚」。既然要尋訪和呈現的,是這樣一段被湮滅的「荒塚」般的歷史,並且要將這段歷史「客觀」呈現,獲得讀者的理解和信任,則歷史就必須「客觀化」,客觀化到真實可信。在藍博洲這裡,這種真實可信,除了是由第一手的親歷者、見證者出面陳述之外,更重要的是,這是一種屬於人的生命的歷史,充滿了各種無法被歷史所規範和消除的生命細節,或者說,這是一種毛茸茸的原生態的歷史,是生命化、生活化的歷史。

陳建功曾分析藍博洲筆下的細節非常「客觀、冷靜」,「幾乎全是冷靜的敘述」,「即便有描寫,也是白描筆法」,他提到一些細節,「比如鐘浩東的妻子蔣碧玉敘說自己為了抗日,把長子送給了別人,不料又懷身孕,為了不生孩子,私下找些毒性極大的中草藥打胎,豈料嘔吐一地,沒想到被別人養的狗吃下,狗當場僕地斃命。沒有更多的描寫,已足令讀者唏噓。又比如蔣碧玉訴說浩東被槍決後,自己料理後事的經過,就像友人間訴說著家常,而浩東的弟弟鐘理義帶著浩東的骨灰,捧回家鄉入祀,為了瞞住母親,騙說這是到廟裡燒香拜佛,請回的佛祖的骨灰。說過之後,跑回自己的房間,先乾嚎,隨後是撕心扯肺的號哭,等等。」事實上,這些細節都是生活化的,是在生活中所體現的生命之細節。這些細節不可能存在於資料、記錄或者歷史著作之中。歷史著作刪除了這些「無關緊要」的生活細節。這些細節只能存在於相關經歷者的回憶之中、生命之中,卻無法在歷史中獲得記載、分析和意義。藍博洲的調查和採訪,恰恰是要把這些存留在民眾的生命深處的真實記憶召喚出來,用堅毅之筆,將之鐫刻在原本混沌而盲視的「歷史」之中。

錢穆曾說:「能追憶者,此始是吾生命之真。其在記憶之外者,足證其非吾生命之真。」(《師友雜憶·在台定居》)因此,藍博洲的查證和採訪,收集經歷者和見證人的記憶,是從生活和生命的角度,突破「歷史」的形式,而進入了生活、生命的領域,進入個體生命記憶的領域,才能超出「歷史」,誕生富有生命細節的「文學」。由此,藍博洲才能破開「荒塚」的缺口,並且為已經腐爛的死屍注入血液、靈魂和生命。也是說,從這些毛茸茸的口述細節出發,藍博洲才能由「歷史」走向「文學」——在歷史的土壤裡,長出文學的生命之樹、審美之樹。

當然,歷史不可能真正的「原生態」。作為「尋訪者」和「書寫者」的藍博洲,少不了要對自己所筆錄和收集的種種歷史記憶和記載,進行理性辨析和審美剪裁,他曾經將自己的工作概括為「如何面對龐雜的史料與證言加以審美剪裁的寫作」。這意味著他在史料的嚴謹和真實的基礎之上,還要體現某種審美的、風格的、氣韻的一致性,形成作品在美學上的生命。這份使命,只能由「文學」背後的「自我」來承擔。

這種美學上的生命,從藍博洲的作品內容來看,當然是由他筆下一個又一個人物來承載的,這是他的作品的核心。於是,我們看到,他的歷史敘事,成為了一種以人為核心的綜合性的歷史。也就是說,如果我們用常見的歷史框架、歷史視野來給藍博洲分類,會發現是無法分門別類的。他的歷史敘事,既不是單純的政治史、革命史、社會史、經濟史,也不是什麼思想史、文化史、觀念史,也說上是一般意義上的生活史、心態史、精神史、專題史,甚至,也不僅僅是在他作品的「形式」中佔有相當比重的「口述史」。

對於藍博洲來說,上述種種或傳統或新潮的歷史門類,僅僅是「歷史」,而藍博洲要追求的是——在嚴謹的「歷史」基礎上,產生「文學」,這個「文學」,不僅是紀念過往的歷史和人物,而且,對於藍博洲來說,只有這種「文學」,才能給歷史「荒塚」中死去的人物注入血液、體溫,注入撼動人心的理想、精神和靈魂,讓這些已經死去的屍身重新「復活」,並且,在這種「復活」的過程中,讓死去的人重新獲得歷史的「勝利」。只有在這種紀念和復活中,在對後人的鞭策和拷問之中,這些曾經被歷史車輪碾壓至死、又被拋入荒涼角落的被遺忘的歷史失敗者,才能重新「向死而生」,獲得歷史正義的復歸,以及真正的「勝利」。

從這個角度才能進一步理解,更多的涵納了藍博洲的「自我」的「文學」成分,在他的作品中的重要性。關於藍博洲的作品,曾經有過到底是歷史還是文學的爭論,據他自己說,「《幌馬車之歌》既是歷史,也是具有小說形式的非虛構的文學作品;準確地說,它應該還是以具有理想主義的歷史與人物為素材的報告文學吧!」在我眼裡,藍博洲的歷史和文學交融一體的寫作,背後有一個強大的「自我」,這個「自我」與他筆下的人物是對等而親近的,沒有這個「自我」及其尋訪的過程,我們就無法發現和理解進入歷史「荒塚」的那一條道路。

例如,在《台共黨人的悲歌》中,有這樣一段:

就在書稿已經寫完第二稿的二〇〇九年四月,在北京,我又通過曾經駐台的新華社記者的介紹,認識了同樣任職新華社的季沄的外甥孫王洋。王洋告訴我,季沄是他的大姨婆,現在還在人世的同輩人還有住在江蘇南通家鄉的外祖母季容,以及在上海的小姨婆季同;他又說,如果我想去採訪她們可以代為聯繫安排。雖然心中惦記著要跑一趟上海與南通,卻總是因為這樣那樣而遲遲無法成行。二○一○年七月一日,幾經修訂的這本書稿基本上已經完成了;當我在書稿的最後記下歷次成稿的最後日期並寫下「二○一○年七月一日定稿」的同時,我聽到來自自己內心的質疑:你這樣就要結束了嗎?你還有兩個歷史見證者尚未採訪呢?你還沒有實地到南通走一趟呢?我於是告訴自己,作為一個報導工作者,除非你已經確定找不到可訪之人與可查的材料,否則你的尋訪工作是不可以偷懶結束的。這是基本的態度。因此,八月底,在兩岸作家黑龍江蕭紅之旅的文學交流活動結束之後,基於「為了忘卻的紀念」的心情,我決心到南通、上海走一趟,讓這段漫長的尋訪張志忠與季沄之旅可以寫下句點。

從歷史的角度來說,這個「尋訪」的過程與作品內容本身似乎並無關聯,是多餘的,完全可以省去,只需要呈現一個「客觀」的歷史事實。但從文學的過程來說,「我」的「尋訪」過程本身無法被省去,因為這才是進入歷史「荒塚」的唯一道路,而讀者也只有在藍博洲的引領下,踏入這一條道路,才能在通往歷史的甬道中,理解那些死者,理解死者在何種意義和環境中才能「復活」,並賦予死者以「勝利」的意義和尊嚴。這是藍博洲作品的「形式」的核心處。

(未完)

◎作者:馬臻

◎本文經作者授權轉載,原文刊於微信公眾號「馬振衣的書房」

【您可能有興趣】

‧ 藍博洲:打開台灣文學的兩岸視野,兩岸文學工作者的歷史責任

‧ 挖掘被掩蓋的台灣人故事 陸媒獨家專訪台灣報導文學作家藍博洲

‧ 四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》:理想主義的傳承與失落

‧《人間》之前:陳映真1984的台獨批判

‧ 被遺忘的那場台灣學生運動:一九四九年四六慘案始末