「我」與歷史:藍博洲的敘事藝術與歷史哲學(下)

當藍博洲領悟「我彷佛感覺到,透過這歷史的調查,我勝過了絕望,超越了恐懼」時,他把握到的歷史,絕不是一般的歷史。歷史已經「斷裂」,但歷史以及歷史背後的「文學」的力量,可能正是連接過去與當下的橋樑,讓一代又一代的後來者,在曾經死亡和失敗的歷史「荒塚」中,找到根底性的「希望」和「力量」。

◎作者:馬臻(長沙市明德中學教師)

【前文提要】

從歷史的角度來說,藍博洲這個「尋訪」的過程與作品內容本身似乎並無關聯,是多餘的,完全可以省去,只需要呈現一個「客觀」的歷史事實。但從文學的過程來說,「我」的「尋訪」過程本身無法被省去,因為這才是進入歷史「荒塚」的唯一道路,而讀者也只有在藍博洲的引領下,踏入這一條道路,才能在通往歷史的甬道中,理解那些死者,理解死者在何種意義和環境中才能「復活」,並賦予死者以「勝利」的意義和尊嚴。這是藍博洲作品的「形式」的核心處。

三、「我」與民眾史

這個「形式」的核心處,是歷史和文學、客觀和主觀、社會和精神被打開的入口。藍博洲曾回憶,自己撰寫《幌馬車之歌》時,曾長久找不到一個入口,進展很困難:

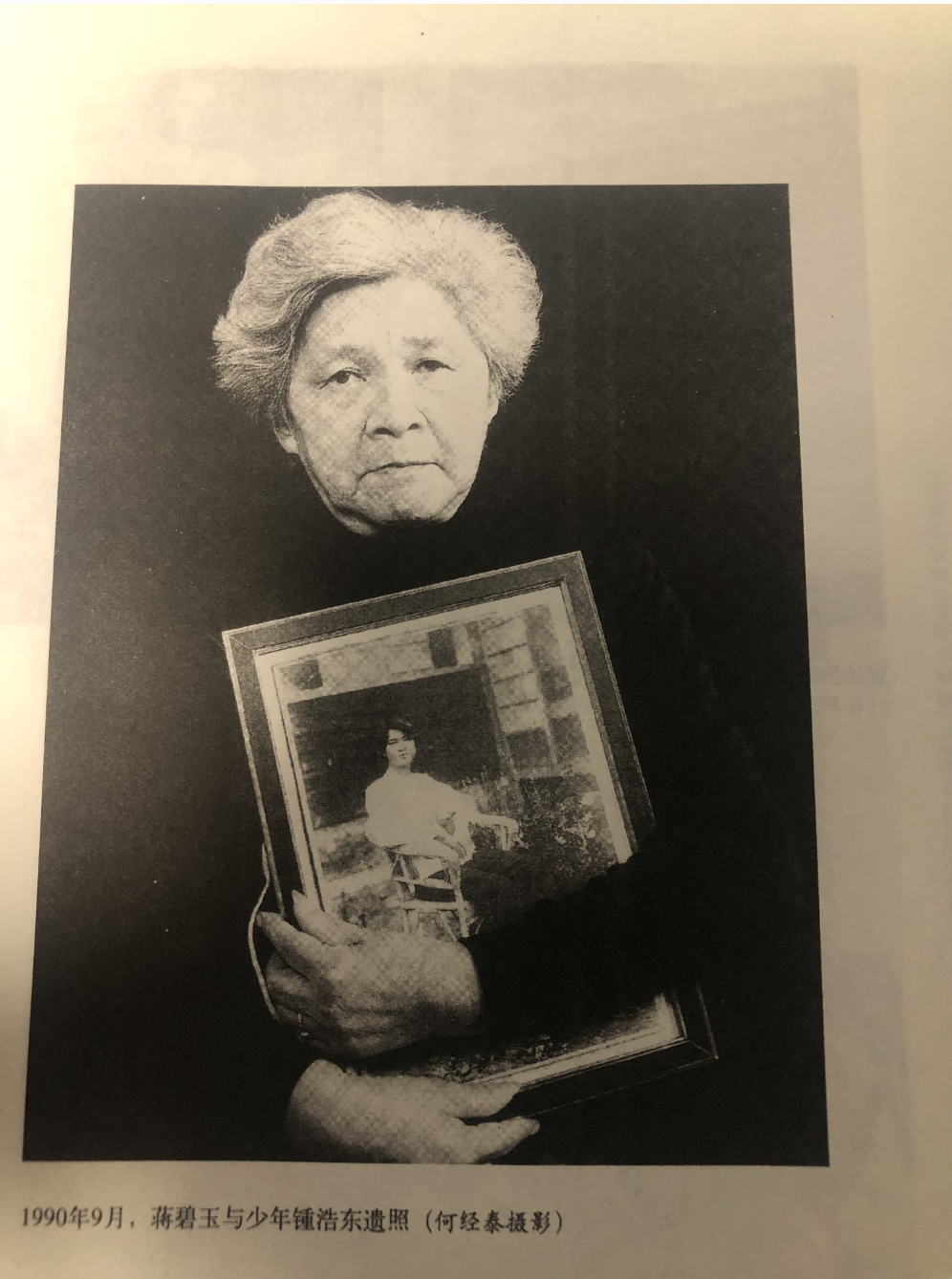

我第一次聽到《幌馬車之歌》,是在1988年夏天的某個午後。在長期而大量地採集了前基隆中學校長鍾浩東的生平資料後,我開始動筆寫這個令人敬痛的前人的生命史;然而,苦於時空、人物、事件的龐雜,我的寫作狀況進展得並不順利。因此,我又一而再地找鍾校長的太太,也就是蔣渭水先生的女兒——蔣碧玉女士,就她所知道的鍾校長的種種,更加細緻地探訪。那天午後,蔣女士告訴我說,她曾經聽一個在軍法處與鍾浩東校長同房的難友描述鍾校長赴死前的情景。這樣,我終於抓到寫作的頭緒了。

這名難友說:「1950年10月14日,清晨六點整。剛吃過早餐,押房的門鎖便哢啦哢啦地響了。鐵門呀然地打開。」

......我看著校長安靜地向同房難友一一握手,然後在憲兵的押解下,一遍唱著他最喜歡的一首世界名曲——《幌馬車之歌》,一邊從容地走出押房。

於是,伴隨著校長行走時的腳鏈拖地聲,押房裡也響起了由輕聲而逐漸宏亮的大合唱......

沒有這一個瞬間的銳利閃光,藍博洲就沒法破開黑暗而混沌的歷史,找到他所需要的入口。這樣的瞬間,是歷史,也是文學;是現實,也是精神的飛躍;是粗糲的記載,也是人的生命的交響;是英雄的高歌,也是民眾的血淚。沒有由這些了不起的「人」所帶來的精神和靈魂,「歷史」縱使有再多精細的考辨和分析,也還是沒有精神和靈魂的歷史,尤其是沒有生命的意義和意義感的歷史。生命和精神層面的意義高度,無法由歷史考據理性推導出來。沒有深邃的精神強度和意義連帶,就無法對抗現代或後現代式的虛無暗夜,就無法抵達藍博洲所說的「安身立命」的超越之所在,就不會產生那種根底性的「力量」和「希望」。歷史就仍然會被封存在「荒塚」之中。

不過,藍博洲筆下的人物與歷史,有其特殊處。如果我們想進一步分析,就必須追問:埋葬在歷史的「荒塚」之中的,到底是英雄還是民眾?

藍博洲一直將自己書寫的歷史稱之為「民眾史」。這當然與他當年的出身有關。「民眾史」是一個充滿了左翼氣息的詞彙,當年陳映真創辦《人間》,其宗旨就是要跳出權力者、或形形色色精英知識份子的視野,站在民眾的立場來看待和記錄歷史,此謂之「民眾史」。藍博洲的白色恐怖受難者的書寫,起源於在《人間》的工作,秉承了當年《人間》「民眾史」的理念。但我一直有所疑惑,該如何理解藍博洲意義上的「民眾史」?

在他的起筆處,《人間》雜誌1987年7月刊發的《美好的世紀》中,他寫道:「兩個月來,我在這枯寂的荒塚中摸索,我找到了破碎的、噤抑的、餘悸猶存的歷史的碎簡殘篇。我具體地感覺到,在一個湮埋的時代,歷史怎樣被分成『廟堂』和『民眾』兩個分野。前者枯弱、欺瞞;後者生猛而令人悸動地真實」,「我懷著虔誠,含著羞赧和悔恨的熱淚,跪向這被噤殺的歷史,一步一匍匐,虛心地聆聽民眾史地,寬宏而智慧的聲音。」可見,「民眾史」首先是與權力者的「廟堂史」相對的。

陳映真與《人間》雜誌社全體同仁,藍博洲為最後一排右二。圖片來源:《人間》雜誌39期,黃淇攝

陳映真與《人間》雜誌社全體同仁,藍博洲為最後一排右二。圖片來源:《人間》雜誌39期,黃淇攝2001年8月藍博洲出版《消失在歷史迷霧中的作家身影》一書,陳映真在給該書的序言中,進一步強化了這一「民眾史」的概念:「權力總是千方百計地要湮滅它加害於民眾的慘絕地罪行史。民眾的歷史,包括他們勝利、挫折和被害的歷史,只有透過民眾自身的調查、研究、揭發和控訴,方能把被封禁的歷史解放出來,把被顛倒的歷史再次顛倒過來。」陳映真強調了兩點,第一,「民眾史」是被「廟堂」或形形色色的權力體制所抹殺的歷史。第二,「民眾史」「只有透過民眾自身的調查、研究、揭發和控訴,方能把被封禁的歷史解放出來,把被顛倒的歷史再次顛倒過來」,在這裡,民眾是覺悟和解放的主體,這就規定了寫作者自身的民眾立場。

這個闡述當然是清晰明白的。從這個角度來說,藍博洲所記錄的當然是「民眾史」。但,我想提出的是另一個層面的問題:藍博洲筆下的人物都是革命者,而且是一些軒昂的革命英烈,這些英烈在何種意義上可以而且必須被理解為「民眾史」?

也許可以從三個方面來理解。一是這些英烈本身就是當時的革命者、反抗者,出身於民眾之中。他們本身就是民眾的「英雄」。他們既是民眾,又是英雄。二是這些英烈的為之朗然赴死的理想,就是為了解放以工人和農民為主體的民眾,就是從民眾利益的立場,反對白色恐怖專制、帝國主義和殖民主義,追求民族統一、國家革命、人民解放。第三,在上述兩點的基礎上,我們可以說,藍博洲筆下的革命英烈,恰恰是民眾的利益和意志的代表和昇華,他們既內在於民眾之中,又超越於民眾之外,他們既是民眾的學生,也是民眾的老師。更進一步說,他們台灣民眾精神的昇華和象徵,是台灣民眾的「主體性」的凝聚和體現,只有在這一意義上,他們的歷史,才是民眾的歷史。

我們前面說過,恰恰是因為藍博洲聚焦於他筆下的「人」,才給他筆下的歷史帶來了精神和靈魂,帶來了超越虛無的生命之意義。但從左翼角度看,這種「人」,不是模糊的,不是大而化之的,而是在具體的歷史階段和情境中,帶有歷史的特點的。這種特點,恰恰來源於深刻的左翼精神中的「民眾」及其立場。沒有這樣一個深刻而辯證的左翼民眾立場,沒有內在地置身於上個世紀中國的偉大革命洪流之中,藍博洲筆下的人物及其精神,就會變得浮薄而普通,就沒有那種根底性的穿透歷史、人生和虛無的力量,就會被當下世界流行的意識形態所整編和改造,就不可能超越形形色色現代主義、後現代主義的虛無、頹廢、荒誕和絕望。

那麼,寫下這樣一段悲壯激越的「民眾史」的「我」,是一種什麼樣的存在呢?這個「我」所提供的「歷史之眼」和「審美剪裁」,之所以能夠融入這段歷史之中,就是因為「我」側身於左翼革命歷史的血脈之中,承繼了這樣一種「民眾」的立場和理想。他在追尋和深思、在體悟和抒情,在歷史的客觀嚴謹之上,投入燃燒的「自我」——那個可以被稱作「文學」的東西。只有這樣,藍博洲的寫作,才是「透過民眾自身的調查、研究、揭發和控訴,方能把被封禁的歷史解放出來」。

這種獨立的「文學」精神,點燃和復活了「歷史」。

四、「文學」與「歷史」的對決

「文學」雖然點燃和復活了「歷史」,但正如我們之前指出的,歷史的客觀性、真實性,仍是藍博洲的第一原則。藍博洲的寫作「形式」,仍然是立足於歷史的需求,極力節制、壓抑自我在作品中的出現,他只能將「自我」寄寓與某種歷史「客觀性」之中。

在第一種作品《幌馬車之歌》中,這種歷史的客觀性,是每一章前言中徵引的鐘理和的日記和作品,是正文中間時時閃現的,包括《台灣教育史》、「安全局」等形形色色歷史存在的自主發聲,是在作品的結尾處,那已經成為客觀的歷史存在的鐘理和1958年2月23日的日記:

那麼,文生(注:文森·梵谷)還有什麼可說呢,他是這樣幸福的!

畢竟他還有一個徹底瞭解、同情、和愛他的好兄弟呢!

而我?

啊啊!和鳴,你在那裡呀?

這裡面顯然寄寓了藍博洲深長的情感,但藍博洲深自隱匿,卻披著鐘理和的外套來表達自己內心的天崩地裂的慨歎。

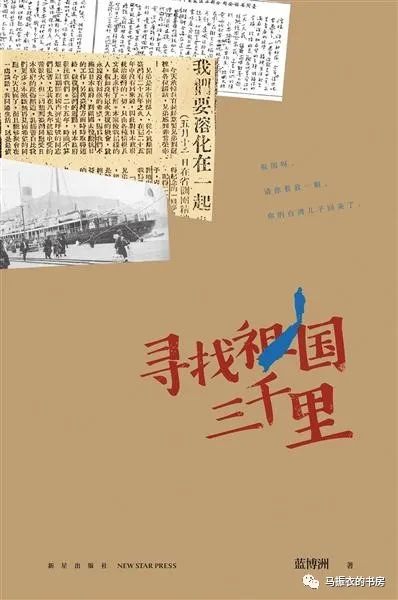

在第二種作品《尋找祖國三千里》裡中,這種歷史客觀性,是將自我化為一個叫做「敘事者」的「符號」或「形式」,可是這個「敘事者」卻抑制著深厚的歷史激情,比如,「敘事者」偶爾透露出自己的一個觀察:「陳棗女士說到這裡時表現得異常冷靜,仿佛那死別之痛過於激烈,已經到了無法用淚水或高亢的音調來表現了。這時,我注意到一直在一旁靜靜地聆聽的她的女兒早已抑制不住地飲泣了。陳棗女士停下來,憐惜地看了看女兒,然後壓抑著悲傷,繼續述說。」這種冷靜觀察背後寄寓的抒情,似乎已經到達了「敘事者」的極致。這篇作品的最終,藍博洲也仍然不肯表露自己,他最終只是引用了李純青的《無名英雄之碑》一文結尾的深沉的感歎,來寄寓自己所有的悲慨與深情。

」史料圖文展在上海圖書館揭幕。圖片來源:新華社,記者許曉青攝.5658d5250e4feb56.webp) 圖為2019年10月27日,由藍博洲擔任策展的「尋找祖國三千裡(1895—1950)」史料圖文展在上海圖書館揭幕。圖片來源:新華社,記者許曉青攝

圖為2019年10月27日,由藍博洲擔任策展的「尋找祖國三千裡(1895—1950)」史料圖文展在上海圖書館揭幕。圖片來源:新華社,記者許曉青攝在第三種作品《台共黨人的悲歌》中,藍博洲明確讓「我」出場,但是這個我並不在意識形態和歷史是非上饒舌,最終,只是借寫景以及他人之口,來寄寓「自我」,做了一個極為「冷靜」的陳述。他寫道:

火紅的落日已經掛在遙遠的西邊田野的地平線上了。「時候不早了,該走了吧!」張再添先生提醒兩位老人家。他又回頭瞭望映照著夕陽餘暉的墓碑,然後感慨萬千地說:「一個一生為台灣人民謀求幸福的民族民主運動的鬥士,就這樣長埋地下,永遠被人們所忽視競至遺忘了。」

不管是同情、尊敬或是敵視,在國際冷戰與國共相爭的雙戰架構下所造成的海峽分斷、民族分裂的不正常歷史條理長期形塑的莫名的「反共意識」播弄下,張志忠與季運的歷史仍然要長久被湮滅。儘管如此,我卻更加相信,就像魯迅在紀念左聯五烈士犧牲的《為了忘卻的紀念》一文所說,只要把它記錄下來,「將來總會有記起他們,再說他們的時候」吧!

歷史的是非留給後人評說。

誠如呂正惠所指出的:「我不認為藍博洲只是一個『作家』,他是一個寫歷史的人,他為已經不為人知的台灣史留下了不可磨滅的證言」,在這裡,是「寫歷史的人」,而非那個更加文學的「作家」,成為了藍博洲的底色。歷史的尋訪、考據和客觀真實,成為了藍博洲的第一原則。然而,從「文學」的、「審美剪裁」的角度來看這種歷史「形式」,最終會帶來三層困境:

一是在寫作方法層面。由於以歷史的客觀性為原則,因此,他的寫作是要還原歷史上真實存在的人及其事實,這裡不能存在任何的想像、誇張或失真。所以,「文學」只能客觀化為一些「審美剪裁」的技術。而這些作品真正的「文學」之神髓,更根本的卻只能來自於歷史人物本身的傳奇而又豐富的經歷、俊偉而又悲壯的精神,是這些歷史「主體」本身,帶來了藍博洲作品背後的「文學」之神采。也就是說,是歷史本身的精彩,帶來了文學性,藍博洲只是做了技術上的「剪裁」。因此,藍博洲的「文學」,受到了「歷史」的根本性的制約。

二是在作品內容層面。藍博洲所採寫的歷史人物,在歷史上的存在畢竟是有限的,而且,相關的歷史資料和證人也有窮盡的時候,許多證人也都已年邁和逝去,最終進入歷史。因此,可以寫作的素材和人物有限,而且,除了一些主要人物,很多次要人物的資料和證言都不可能很豐富,經歷不一定那麼富有特色與傳奇(相對的),豐富到足以撐起一個生命的豐厚的歷史。

三是的作品形式層面。因為只能呈現客觀的歷史「證言」,因此,文學可以變化的形式不多。迄今為止藍博洲的相關的「民眾史」作品,都只能圍繞「歷史」來展開,作為文學「形式」的文體探索,變化與創造的空間是非常有限的。而文學是一種創造性的事業,從文學本身的層面來說,藝術上的重複是一大忌諱。要想有所突破,除非做出更加大膽的文學創造,但這有顯然逾越了歷史的客觀性原則。

在上述三層層面的制約下,我們會看到,歷史和文學終於面臨了矛盾和失衡,而必須逐漸分道揚鑣。近年來藍博洲的創作,開始朝兩個方面發展:一是更加歷史,如《台共黨人的悲歌》《愛情就像流星雨》《尋找二二八失蹤的宋斐如》等等,雖然還保留了「我」尋訪的過程,以及非常節制的感慨,但大量材料和歷史考辨的融入,顯然已經更加接近於歷史著作,或者已經是歷史著作。二是更加文學,如《藤纏樹》《台北戀人》等,藍博洲顯然意識到了文學有著歷史所缺乏的自由,恰恰能夠讓自己從更高的程度去「復活」那段歷史,於是在種種考慮之下,以小說之筆,來做歷史想像和重構。

以《台北戀人》為例。這部確實是小說的作品,曾讓我感到評價的為難。一方面,趙剛等人已經對這部小說中呈現的歷史及其重要意義,做了精闢的闡釋,無需我再囉嗦。但另一方面,正如絕大多數對藍博洲的評論那樣,相關文章主要還是從歷史角度著眼,而或多或少忽略了這部作品作為小說的「形式」及其困境。我在閱讀《台北戀人》之前,讀過藍博洲的《尋魂》,其中有《尋找四六英魂周慎源》一篇,又讀過《麥浪歌詠隊》等作品。因此,再讀《台北戀人》,會發現,藍博洲的「歷史」原則實在太堅定,《台北戀人》中的相關風潮、事蹟與人物,幾乎與他的歷史調查報告嚴絲合縫。

麥浪歌詠隊赴台中公演時,在台中市圖書館召開的座談會出席者簽名。圖片來源:兩岸犇報

麥浪歌詠隊赴台中公演時,在台中市圖書館召開的座談會出席者簽名。圖片來源:兩岸犇報這並非說藍博洲沒有文學創造。不,他在《台北戀人》中虛構了男主人公周新華和女主人公林晶瑩,並在50多年的兩岸的時空交錯、悲歡離合中來展現兩個時代的斷裂,將之與台灣新一代的具有鮮明台獨傾向的青年知識份子做對比,這當然是文學的想像與虛構。但是,這種想像仍然較為嚴格地遵循了藍博洲的歷史原則。他身上背負的歷史任務太重。小說的主要目的是展示歷史,直面歷史暗部乃至全部,尤其是直面二二八及其後的左翼歷史。因此敘事詳盡、直白,優缺點都一目了然,沒有任何「故作玄虛」。有些地方感覺太實,缺乏必要地調整、凝練和波動,反而限制了文學作品的靈氣。文字筆調太冷靜,太節制收斂,幾乎在平鋪直敘,並沒有滲入太多的心緒和想像進入主體人物之中,並將這一問題延續到當下的現實困境中來討論,形成更為深刻的對比和反諷。這可能是在台灣現實中,作者並沒有飛揚的餘裕。

藍博洲如此忠誠於那段歷史。他是貼著歷史來寫,貼著左翼的歷史、理念和實踐來寫,目的是呈現歷史與現實,其主要的目的和力量,似乎不是在探索人物,因此人物複雜度和人性穿透力似乎還不夠強,戲劇性和衝突性不夠,沒法用更精煉靈活的形式來切入歷史,對人物塑造仍然有點單面化。從這個角度來說,周新華和「我」林晶瑩兩個人物還沒有完全打開。其真正的內心描寫和文學想像,其實只在後半的部分細節之中。

恰恰在這部作品中,展現了藍博洲在歷史與現實之間的兩難。很難有適當的分寸,在遵循歷史的基礎上進行想像。文學審美的想像原則,與歷史現實原則之間的矛盾並非輕易可以平衡。台北「戀」人,真正有關「愛」與「戀」的成分仍然有點少,雖然將兩代人的「愛」與「性」做了對比,但沒法真正打開。

這顯然是一個過於苛刻的評價。事實上,藍博洲的《台北戀人》已經比當下台灣那些空虛而空洞的所謂小說創作,比那些無聊而又無物的「愛」與「戀」的胡言亂語,比那些自我感覺良好的作家們,好出太多。但以藍博洲某種復活乃至雋刻歷史的雄心來衡量,《台北戀人》仍然有不夠之處。

如果「文學」更多關於那個主觀的「自我」,那麼,在《台北戀人》和《滕纏樹》中,歷史的嚴謹性,似乎最終壓住了文學對現實的想像、飛躍與重構。文學背後,站立的是「我」。也就是說,歷史的真實性壓住了藍博洲的文學的「我」。

這個「我」的鍛造,在小說中必須有與《幌馬車之歌》等等不同的形式,才能夠鍛造出來。因為《幌馬車》等作品,歸根結底還是「歷史」,需要嚴格遵循於歷史事實的作品。《台北戀人》之所以讓人覺得還不夠過癮,就是在於作者基本延續了此前《幌馬車之歌》的歷史平衡法,比較冷靜和節制,「我」本身沒有飛揚出來。

根據我們此前的論述,藍博洲作品的能量,彙聚在「歷史」與「文學」的雙向交融、矛盾對抗之中。「文學」背後有著一個強大的「主體」之「我」。經過數十年的尋訪、調查和考辨,藍博洲對那段歷史的瞭解和書寫,已經極其豐厚。他筆下的歷史,連綿彙聚成了廣袤的風景和人物群像。但如何讓「我」能夠從歷史的壓力下脫身而出,用「文學」的方式,在更高程度上重鑄曾經的歷史,並由此在審美、精神、意義上開拓更為複雜豐厚的空間,對後來者產生更大的召喚的力量,則是藍博洲以及藍博洲們面對的永恆挑戰。

五、結語

回到1987年那個瞬間。當藍博洲寫下:「兩個月來,我在這枯寂的荒塚中摸索,我找到了破碎的、噤抑的、餘悸猶存的歷史的碎簡殘篇」時,當藍博洲領悟「我彷佛感覺到,透過這歷史的調查,我勝過了絕望,超越了恐懼」時,他把握到的歷史,絕不是一般的歷史。

他所得到的啟悟,似乎也絕不僅僅是左與右、統與獨等等問題的答案,更是生與死、虛無與實有、空無與意義、絕望與希望、渺小與永恆之間的答案。他很幸運地碰觸到了這個答案,洞察了歷史的奧秘。這可能是一瞬間的光芒,卻有著永恆的品質。

那是比文學還要精彩的歷史。但歷史不會自己說話。這種啟悟也無法通過理性的語言,甚至不僅僅是用客觀的「歷史」所能傳達的。歷史所蘊含的精神的、意義的能量,在寫作的層面而言,需要偉大的「文學」來擦亮。藍博洲在他的歷史抒情劇中,賦予歷史以形形色色的「主體性」,嘗試讓歷史發出自己的聲音,並由此重鑄以革命者為核心的生命史、民眾史。歷史可能被拆解和分裂為虛無,但卻因為有了人的精神和歷史,而被填充以真正的血肉和力量,形成了洞察生死的、無可拆解的意義感和超越性。

藍博洲以人物為中心的生命史、民眾史和精神史的寫作,與中國古代源遠流長的史傳文學有相互呼應之處。司馬遷在《史記·遊俠列傳》中,獨具隻眼,記載那些「儒、墨皆排擯不載」的「布衣之俠」、「閭巷之俠」,感慨「自秦以前,匹夫之俠,湮滅不見,餘甚恨之」,致力於發掘被湮滅和歧視的歷史,鐫刻那些壯偉生命的奇行異彩,從這個角度而言,藍博洲與之也有相似之處。而司馬遷在《史記·伯夷列傳》中感慨:「岩穴之士」「名湮滅而不稱」,「伯夷、叔齊雖賢,得夫子而名益彰;顏淵雖篤學,附驥尾而行益顯。」歷史人物的出土,端賴史家的發掘、書寫和「創造」,這種「創造」,恐怕來來源於司馬遷乃至更早的史傳文學的力量。從這個角度來說,我們也可以認為,是藍博洲以新穎而又古老的「史傳文學」的方式,將歷史與文學融合,重新復活和拯救了那段歷史,讓這些台灣英烈的生命史,活生生地鐫刻在了臺灣的現代史上,歷史召喚了他,他也「創造」了歷史和英烈,功莫大焉。

歷史已經「斷裂」,但歷史以及歷史背後的「文學」的力量,可能正是連接過去與當下的橋樑,讓一代又一代的後來者,在曾經死亡和失敗的歷史「荒塚」中,找到根底性的「希望」和「力量」。

藍博洲出席《兩岸春天》報導文藝營開幕致詞。圖片來源:華東師範大學傳播學院 微信公眾號

藍博洲出席《兩岸春天》報導文藝營開幕致詞。圖片來源:華東師範大學傳播學院 微信公眾號(全文完)

◎作者:馬臻

◎本文經作者授權轉載,原文刊於微信公眾號「馬振衣的書房」

【您可能有興趣】

‧ 藍博洲:打開台灣文學的兩岸視野,兩岸文學工作者的歷史責任

‧ 挖掘被掩蓋的台灣人故事 陸媒獨家專訪台灣報導文學作家藍博洲

‧ 四六與318——試讀藍博洲的《台北戀人》:理想主義的傳承與失落

‧《人間》之前:陳映真1984的台獨批判

‧ 被遺忘的那場台灣學生運動:一九四九年四六慘案始末