繼承赴死革命者的信仰與志業──我讀《無悔:陳明忠回憶錄》

【編按】原題〈戰後台灣統左派的見證與展望:讀《無悔──陳明忠回憶錄》〉,載於台北:《人間思想》2014(7/8),頁330-334,2014年夏季號。修訂於2019年11月21日,陳明忠先生光榮走完90年的戰鬥生涯,謹此向陳先生致敬!

◎作者:徐秀慧(福建師範大學閩台區域研究中心)

圖為今年4月16日,陳明忠先生坐著輪椅在北京西山附近的無名烈士紀念廣場前緬懷逝去的故人。(圖/澎湃新聞,李坤攝)

圖為今年4月16日,陳明忠先生坐著輪椅在北京西山附近的無名烈士紀念廣場前緬懷逝去的故人。(圖/澎湃新聞,李坤攝)看完陳明忠先生的回憶錄《無悔:陳明忠回憶錄》,才知道,原來戰後台灣左翼運動發展的每個轉折,他每役皆與。從二‧二八事件、加入共產黨建立武裝基地、參與1970年代的黨外運動、《夏潮》雜誌的籌資者、成立政治受難人互助會、組織工黨、勞動黨、統聯、推動原住民部落工作隊等等,從顛覆國民黨的統治、民主運動的推展,到推動兩岸的和平統一。一個坐過兩次黑牢,前後加起來達21年的政治犯,還為台灣社會做這麽多事,令人肅然起敬。

陳先生1976年第二次被捕,如果他在刑求逼供中投降,牽動的將會是整個黨外民主運動,讓國民黨有機會將黨外統、獨勢力一網打盡。有意思的是,國民黨抓不到陳先生與黨外勢力連結的把柄,但是透過日本、美國的人權組織,與美國、香港的保釣統運人士串連起來的救援力量卻完全可以展現黨外運動的關係網絡。這讓我聯想1930年代、或是國共內戰期間的地下組織如何讓國民黨疲於奔命。

陳先生關於獄中、獄外的回憶,包括他與刑求者的鬥智過程,讓我領悟到組織性的重要。我在研究蘇聯文藝理論傳播到日本、中國時,總以為當時強調的「布爾什維克化」(bolshevize)的黨派性,過於教條,容易產生宗派主義的流弊。陳先生也提到在獄中因學習過程中的見解不同產生了極左派和修正主義派。但是如果沒有經過黨派性的組織過程,個體根本沒有力量搞革命,既無法受到組織的保護,也發揮不了組織的力量。通過組織化的過程,確立了革命者的信仰,這樣的信仰力量讓他挺過兩次刑求。而那些沒有信仰的冤錯假案者不是「發神經」,就是到死都不瞑目。

我在看陳先生的經歷時,一直想要了解讓他堅定不移的動力到底是什麽?二‧二八事件後的1948年,他加入共產黨時才19歲。出獄後共產黨組織被徹底破壞,日據時代老台共在1950年代幾乎被殺光,刑滿出獄的也都行事低調。陳先生則不僅在思想上不改其志地繼續他的社會主義信仰,還暗中從事革命事業。在戒嚴的體制下,這異想天開的「瘋狂行徑」在一般人看來跟「發神經」沒有兩樣。我猜想陳先生堅定的信仰,來自那些赴死的革命者傳承下來的精神,陳先生也說:「我看到馮錦輝、鍾浩東、張伯哲臨刑前的勇敢與堅定,他們的影子一直留在我腦海中,讓我下定決心,要跟他們的路走下去。」(《無悔》,第113頁)其中馮錦輝是陳先生的妻舅,馮守娥女士的哥哥。鍾浩東的基隆中學案經過藍博洲《幌馬車之歌》(1991)的報導大家比較熟悉,至於張伯哲則是廣東東江縱隊的政委,到台中地區的擔任區委。張伯哲告訴陳先生,千萬不要因為國民黨對基隆中學案的本省人只判了感訓,就對國民黨心存幻想,這不過是國民黨審訊過程中的慣伎。陳先生說:「我一直記得張伯哲對我的談話,這是我在軍法處牢房最大的收獲。」

陳先生從加入共產黨到被捕,不過兩年的時間,期間的任務就是被派去霧社建立武裝基地。楊逵晚年在美國接受《台灣與世界》採訪時提到蔡孝乾與他在二‧二八事件後兩人對於局勢看法的差異,蔡孝乾要楊逵辦日報,或是去山上組織遊擊隊,楊逵都認為台灣腹地太小,一旦國民黨的軍隊開來,就散光光了,只能辦流動性的報紙,以通訊員當作組織的基礎,所以楊逵逃亡時就帶著油印機和蠟紙。(《楊逵全集》2001,第90頁)而當時未滿二十歲的陳先生則接受上級李喬松的領導到霧社建立武裝基地。我想這就是當時陳先生受到的「布爾什維克化」的組織訓練,張伯哲從陳先生的密告人分析國民黨抓不到他的把柄,告訴他一定要挺過苦刑逼供,不能承認組織關系。這一套組織化的訓練,保存了陳先生性命,出獄後才能繼續戰鬥。陳先生開始社會主義的理論學習反而是之後到了「綠島大學」(政治犯集中營)的事,理論的學習又使得他的信仰更加堅定。

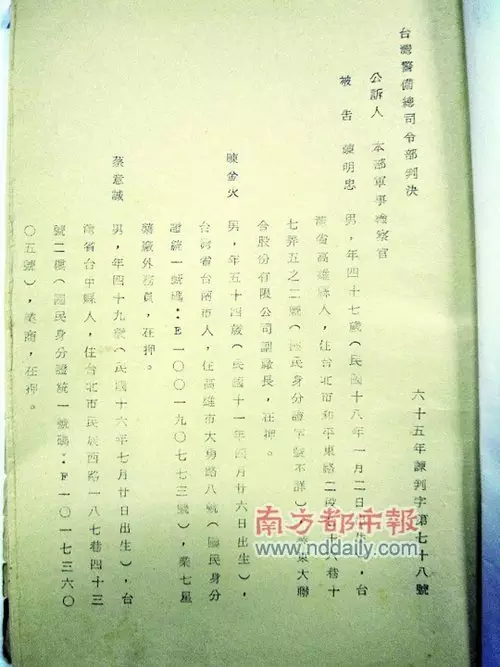

陳明忠的判決書。(圖/南方都市報)

陳明忠的判決書。(圖/南方都市報)

1980年代以來,陳先生跟台灣的統左派一樣,面對中國大陸文革與改革開放後的情勢變化,也曾遭遇信仰上的巨大危機。陳先生令我敬佩的一點,即在於他始終很積極搜集、研讀社會主義的理論與思索社會革命的實踐進程,提出他對中國走向社會主義道路的看法。台灣作家郭松棻留美期間曾經積極參加保釣運動,文革期間訪問大陸後,也是苦讀社會主義理論想要解決信仰的困境,最後卻因為併發了精神症改而從事小說創作。他後來接受李怡訪問時,表示「馬克思主義被蘇聯,中國所曲解和誤用了,而西方馬克思主義才是正路!」(李怡,2001,〈昨日之路:七位留美左翼知識分子的的人生歷程〉《春雷聲聲:保釣運動三十周年文獻選》,台北:人間出版社,第759-760頁)對照經過黨人生涯的陳明忠,郭松棻缺乏的就是付諸行動力的實踐,而對馬克思主義遺產有了不同的選擇,但他也主張無產階級革命的「階段論」,必須經過資本主義的發展。

我因研究1930年代的左翼文藝運動,在研讀社會主義經典的過程中,同時深知這種思想建立的過程,需閱讀龐大的文獻,還要參照考察各國社會革命發展路徑的差異,沒有巨大的精神能量無法支撐。在這一點上我非常敬佩陳明忠先生孜孜矻矻地透過研讀日文的社會主義文獻,辯證地思考這些複雜的理論與實踐問題。陳先生從列寧的新經濟政策理論,提出他對中國革命的看法:有別於西歐資本主義的發展規律,蘇聯、中國與其他「既存」的社會主義國家,這些後進國,在社會主義革命成功後,必須經過「原始累積」的過程發展經濟。先進國靠資產階級的力量與國家的力量向外殖民、掠奪發展生產力,後進國只能靠人民吃苦耐勞、自立自強 (《無悔》第247頁)。誠如呂正惠在序言說的:「到目前為止,中國是唯一靠自己的力量站起來的現代化經濟國家」(《無悔》序,第15頁)。陳先生認為:「西歐國家在發達資本主義之前,早就實現了民族國家的建立」,所以在發動社會主義革命時,「主要是解決階級問題,不存在民族解放的問題」,落後國家在帝國主義包圍下,生產力相對落後,從列寧的「新經濟政策」,到中國的「新民主主義」,都是後進國進入社會主義的「過渡階段」。史達林提出的「一國社會主義」之必要性即在於,必須仰賴民族主義才能對抗帝國主義(《無悔》第293頁)。1930年代台灣鄉土文學論戰,又稱「文藝大眾化論戰」,無論是提倡白話文或台灣話文的論爭雙方,就是有感於殖民地要發展普羅文學,不能只靠階級理論,還必須仰賴民族主義,所以在對抗日語教育的普及,造成漢文化流失危機時,強調白話漢字書寫的重要性,並共組「台灣文藝聯盟」。

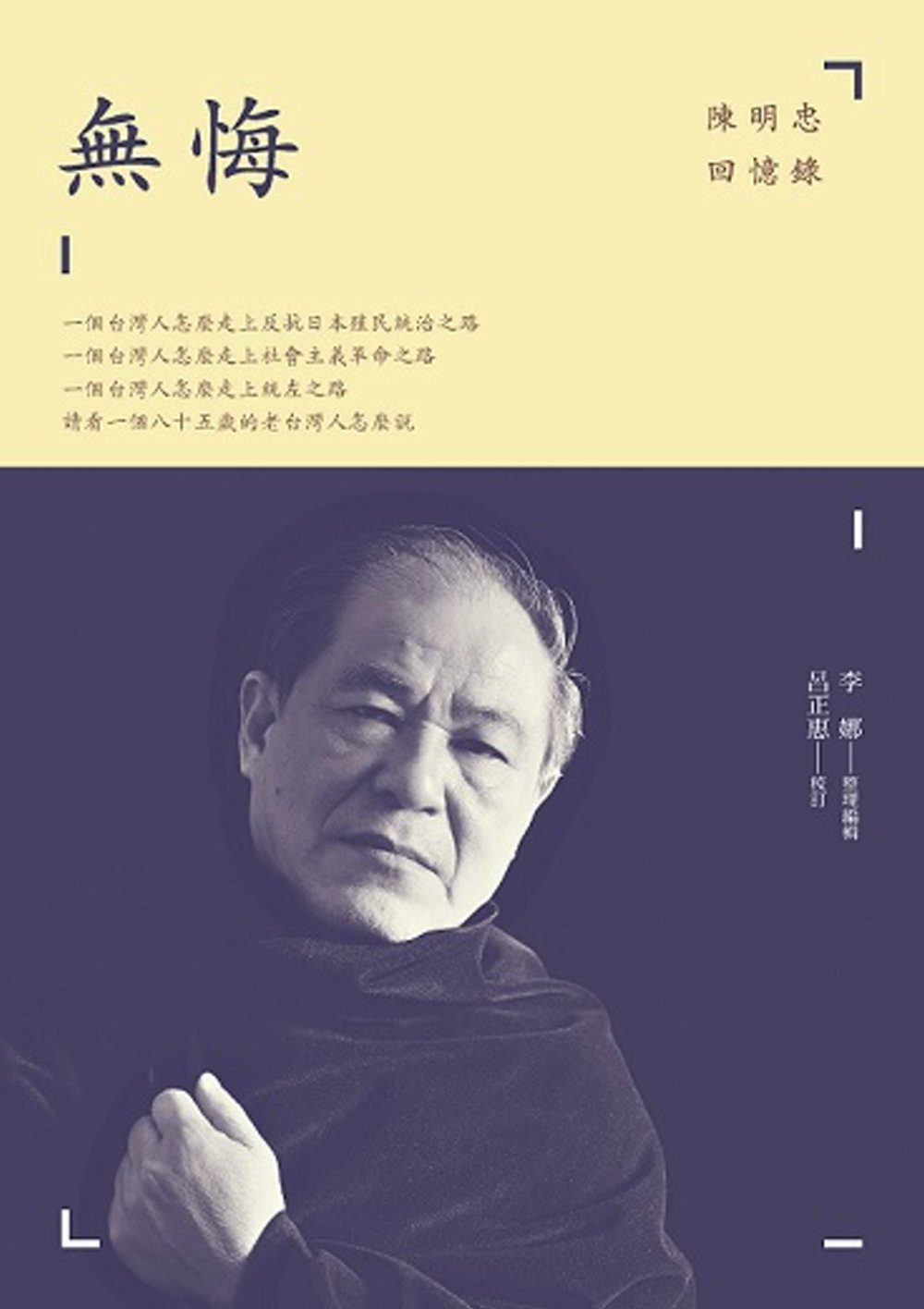

《無悔──陳明忠回憶錄》,陳明忠先生的口述自傳。

《無悔──陳明忠回憶錄》,陳明忠先生的口述自傳。陳先生說他是在高雄中學體會到被日本同學歧視才知道自己不是「日本人」,是「清國奴」。陳先生的覺醒,跟魯迅在仙台醫學院的「幻燈片事件」一樣,來自民族的屈辱感。日本統治下的台灣文學,無論是賴和、楊逵、呂赫若、龍瑛宗的小說也不斷地再現這種屈辱感。所以陳先生認為因為國民黨造成的二‧二八傷痕,才使「皇民化意識」復辟,開始美化日本的建設與統治。加以戰後依附在美日的經濟、文化殖民的安保體系之下,台灣人才難以超克日本情結。以我自身的經驗來說,2013年我帶著受過日本教育的年邁的父母去大阪賞櫻,在飯店裡被經理用「英語」粗暴地喝斥我一歲的幼子玩電話可能導致警鈴大響,儘管我用簡單的「日語」一直跟他道歉,他還是堅持繼續用「英語」大聲地喝斥我。那一刻,我終於感受到號稱「脫亞入歐」的這個後進帝國主義國家──日本加諸於我的屈辱感。剎那間,日本這個現代化的優等生在我潛意識中形塑的幻影才真正的破滅。過去閱讀的日據時代文學揭示的殖民地的傷痕才具有了切身的痛感。我才驚覺我自認為從文學作品中習得的抗日意識,只是學術知識的「理性」,從「理性」到「覺悟」,似乎還有個需要跨越的鴻溝。我在2014年反服貿學運的反中國的論述中,感受到在美、日文化殖民語境下對「中國人」的歧視,那個被日本經理用「英語」辱罵的「我的屈辱感」因此再度被召喚,而無法茍同於台灣人用這樣的方式爭取任何形式的公平、正義。

接受日本現代知識教育的陳先生的回憶中,經常出現日本和歌或是近代文學的教養,然而他卻能很清楚區分這與民族大義並衝突、矛盾,就像他們在獄中為受死的同志唱著「幌馬車之歌」送行,一點也沒有違和之感。這對跨越時空、沒有經過日本殖民地的後生晚輩來說,需要回到他們的歷史才能同理地理解。陳先生透過他一生的革命實踐,超克「脫亞入歐」的日本作為現代化的優等生的情結,並能義正言辭地指出殖民現代性的虛妄與假象。在國民黨政府戒嚴時期,他主要是透過日語書籍的國際左翼知識傳統薪傳社會主義革命的理想,他以他一生光榮的戰鬥,向我們展示了受日本殖民統治的台灣人如何「脫殖民地化」的道路。我很慶幸我從劉進慶、戴國煇和葉芸芸的研究終結了「二‧二八的悲情」,閱讀《無悔》又終結了「台灣人的悲情」。

【延伸閱讀】

人間書訊:《無悔──陳明忠回憶錄》

無悔的勇者陳明忠離世:台灣統左力量後繼有人

九十多歲的青年人:記陳明忠先生

藍博洲|從騎白馬到戴紅帽的政治犯——陳明忠(1929-2019)