人類世時期恩格斯的自然辯證法

紀念恩格斯兩百周年冥誕專題

【編按】2020年11月28日是知名馬克思主義思想家和理論家恩格斯誕辰200周年紀念日。大多數人對恩格斯的認識,總伴隨著馬克思,比如恩格斯為馬克思的親密戰友,和馬克思共寫《共產黨宣言》等等。然而恩格斯本身是位傑出的思想家和理論家,在他誕生後兩百年的今天,恩格斯對辯證唯物論的研究與貢獻,可被視為當代生態學奠基者的思想家之一。美國社會主義雜誌《每月評論》在2020年製作紀念恩格斯200冥誕的專題,人間學社的范振國老師特翻譯其中兩篇文章:〈恩格斯的辯證生成論〉、〈人類世時期恩格斯的自然辯證法〉,介紹台灣讀者認識恩格斯對辯證唯物論的貢獻,此篇為第二篇。

◎作者:John Bellamy Foster

◎譯者:范振國

◎原文網址:Engels’s Dialectics of Nature in the Anthropocene

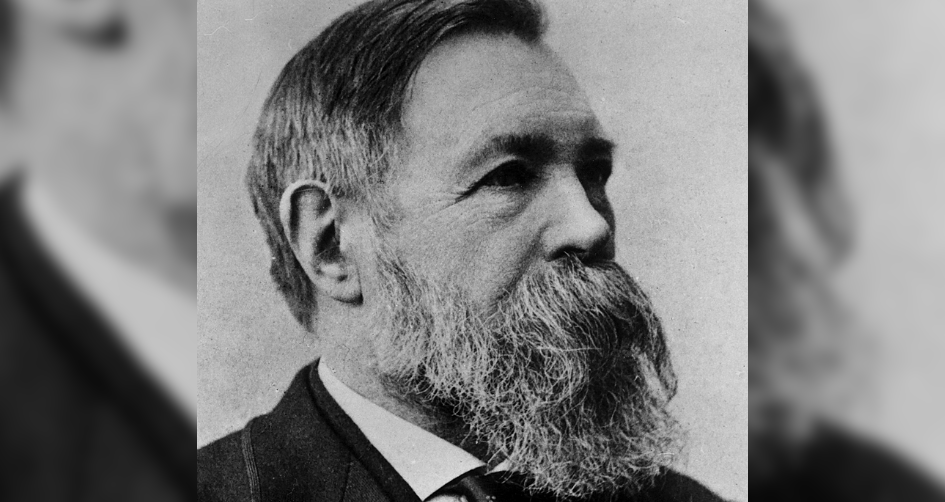

恩格斯(圖/網路圖片)

恩格斯(圖/網路圖片)弗雷德里克‧恩格斯在《自然辯證法》的〈勞動從猿到人發揮的作用〉一文中,明確的指出:萬物互相聯繫,並且,彼此相互作用。

在他誕生後兩百年的今天,恩格斯可以被視為當代生態學奠基者的思想家之一。如果說卡爾‧馬克思新陳代謝斷裂的理論,居於當代歷史唯物主義生態學的核心;那麼恩格斯對我們理解生態危機的全部問題仍有不可或缺的貢獻,也是真確無疑的。這是因為他對自然普遍的新陳代謝極為深入的研究,因而強化、擴展了馬克思的分析。正如保羅.布雷克里奇(Paul Blackledge)在最近對恩格斯思想的研究中所說:「恩格斯自然辯證法的概念,開啟了一條路徑,透過這條路徑,我們可以理解生態危機是資本主義社會關係的異化性質造成的」。因為對自然與社會的辯證法的廣闊性,恩格斯的著作能夠幫我們釐清,人類世時期(Anthropocene epoch)以及面對當代地球的生態危機,人類將遭遇那些巨大的挑戰。

奔向毀滅

關於恩格斯對當代生態學批判意義,可以透過班雅明1940年著名的作品有一定適切的掌握。其中常被生態社會主義者引用的,除了《補遺》(Paralepomena)(或其附註side notes),還有〈論歷史哲學的概念〉(On the Concept of History)。

在〈論歷史哲學的概念〉裡,班雅明表示:「馬克思說,革命是世界歷史的火車頭,然而,事情或許正好完全相反,革命也許是列車上的乘客──也就是人類;意圖啟動緊急剎車的嘗試」。在麥克.洛維(Michael Lowy)對班雅明這一說法著名的解釋中;這個意象隱含的暗示是,如果人類放任火車在已經鋪設好的鐵軌上奔馳,而沒有任何攔住它往前衝的阻力,我們勢必會直奔險境,不是撞毀,就是墜入深淵。

因此,班雅明脫軌列車的戲劇化意象,以及必須把革命視作拉起緊急剎車的說法,讓我們回想起,恩格斯寫於1870年末,班雅明和它同時代的社會主義者都很熟悉的著作──《反杜林論》(Anti Dmhring)中類似的章節。在這書裡,恩格斯指出;資本家階級是這樣的一個階級,在它的領導下,社會像一列安全閥被鎖死,駕駛員又虛弱到無力解開的火車,直奔毀滅。正是因為資本無能控制已經成長到超過它力量的生產力;包括強加給自然與社會環境的崩潰性後果,終於會把整個資產階級社會引向毀滅;或者革命。

所以,恩格斯的論斷是:「如果不讓整個當代社會趨於粉碎,生產與分配的模式必須發生革命。」

恩格斯早先的隱喻和稍後的班雅明有些微的差異。在班雅明這裡,革命的目標在於開啟安全閥以免鍋爐爆炸、列車撞毀。這是19世紀中晚期火車事故很常見的肇因。在班雅明看來,如果這種制度衝向毀滅是顯而易見的,革命也僅只是阻止向前衝的動力,而非對失控的生產力發揮支配的作用。

事實上,恩格斯對生態與經濟的論斷,並沒有預示超額的生產與地球整體負載能力之間,有相互關係的觀念。這是現代才出現的狀況。在恩格斯寫作的年代卻是很稀有的視野。從另一個方面說,他的生態學的主要關切,必然關連著資本主義肆無忌憚地對地區或區域,甚至逐漸擴及全球範圍的環境,所造成的毀壞。這種惡果,特別顯現在工業污染、森林濫伐、土壤劣質化,以及工人階級環境條件(包括週期性傳染病)的全面惡化。

恩格斯同時也指出;生態環境的敗壞,對古文明的崩解也發揮了重要的作用。這主要是因為沙漠化和殖民主義對傳統文化、生產方式以及生態環境強加的迫害所致。恩格斯和馬克思都同樣關切英國殖民主義的「維多利亞大屠殺」(Victorian Holocausts),其中包括透過對生態系統以及水利基礎設施的摧毀,造成印度的饑荒,還有苛酷的徵歛帶給愛爾蘭的生態和人民滅絕姓的苦難。

實際上,就在這同一頁,我們可以發現「毀滅或革命」的問題被提出來了。這些最具創見性(就這點而言,很像普羅米修斯)的章節,在馬克思與恩格斯的著作裡隨處都可以看到。

所以,恩格斯在《反杜林論》宣告:「社會主義的到來將使生產力不斷加速發展是極為可能的,而且……生產本身幾乎可以無限的增長」。儘管如此,在恩格斯寫作的脈絡中,這說法並沒有特別明顯的矛盾。畢竟以19世紀的標準而言,從資本主義非理性的生產解放出來的未來社會,將會允許,而且似乎可以使生產無限發展,在當時基進(radical)的思想家之間,自然是最為普遍的觀點。這也是在工業革命時期,相對於地球本身仍存在著無法測量的巨大範圍,而世界上大部分物質生產仍處於低水平的狀況下,很自然的反映。

從恩格斯出生的1820年,也就是工業革命的19世紀初期,到1970年,當代生態運動誕生的第一屆地球日之間,相隔150年後,全球工廠的生產增長了1730倍左右。更進一步說,在恩格斯(馬克思也是如此)的分析裡,生產本身永遠沒有被當成目的,反而只是創造一個更自由更平等的社會,為人類可持續發產的進程奉獻心力的手段。

在恩格斯誕生兩世紀之後,他對資本主義體制摧毀自然和社會環境的深刻認識,隨著他自然辯證法視野的發展,和馬克思的著作一起,成為當前革命的生態社會主義批判的起點。正如馬克思主義人類學家愛蓮娜.來考克(Eleanor Leacock)的註記;恩格斯在自然辯證法中,試圖發展理解人類的社會關係以及人類與自然的關係完全相互依存的概念基礎。

自然的報復

生態學問題是制度與範圍相互關係的產物。恩格斯的分析對制度特別重視。在他20歲初寫的偉大作品《英國工人的階級狀況》,他把工業革命的環境破敗和流行病學狀況的焦點,集中在像曼徹斯特(Manchester)這樣的大工業城區。他強調了新的工廠制度強加給工人的極惡劣的生態狀況,明顯的呈現在汙染、有毒廢棄物、身體的衰弱、週期性傳染病、營養不良、工人階級的高死亡率,所有這一切都和極度的經濟剝削緊密相關。

《英國工人階級的狀況》對工業革命時期資本主義的「社會謀殺」,讓底層人民遭受深重苦難的強力控訴,至今仍是獨一無二的。對馬克思而言,恩格斯的著作提供了他在研究資本論時的認識論的起點,也正是在這個基礎上,馬克思指出;與土壤毀壞俱來的週期性傳染病,乃是資本主義代謝中斷的明證。恩格斯《英國工人的階級狀況》所處理的疾病病理學,在德國發揮的影響力擴展出社會主義者的圈子之外。德國醫師、病理學家、細胞病理學的知名作者:魯道夫.菲爾紹(Rudof Virchow),在他開創性的著作《社會流行病學》,對恩格斯的書十分讚賞。

對資本主義階級社會的物質條件,諸如環境還有經濟的認識理解,在恩格斯的所有作品裡隨處可見。除此之外,在融合唯物辯證的觀點不斷探索自然與社會中,恩格斯最終獲得的論斷是:「自然」(人類是它演化生成中的一部分),是辯證法的證明。今天如果我們說「生態學是辯證法的證明」,恩格斯的說法就更好理解。

在恩格斯的《自然辯證法》及《反杜林論》等成熟作品中明顯展開的,演化生態學視角(evolutionary-ecological),勞動發揮了區隔人與動物作用,在改造與支配環境的過程中,勞動讓人成為真正的、有意識的、自然的主人。因為到這時候(在將來的社會)人才成為自身社會組織的主人。

然而與此同時,意圖在某個領域更廣泛的支配自然的傾向,(這在資本主義之下已經明白顯露),卻掩蔽了朝向擴大生態危機的制度性趨勢。因為舉凡試圖征服自然而蔑視自然律限制的營為,最終只會導致生態的災難。在19世紀中期被殖民主義引爆的生態災難,特別怵目。恩格斯因而發出如下的警示:

當西班牙的種植場主在古巴焚燒山坡上的森林,認為木炭作為能獲得最高利潤的咖啡樹的肥料足夠用一個世代時,他們怎麼會關心到,以後熱帶的大雨會沖掉毫無掩護的沃土而只留下赤裸裸的岩石呢?在今天的生產方式中,對自然界和社會,主要只注意到最初的最顯著的結果,然後人們又感到驚奇的是:為達到上述結果而採取的行為所產生的比較遠的影響,卻完全是另外一回事,在大多數情形下甚至是完全相反的;需要和供給之間的協調,變成二者的絕對對立,(馬恩全集,人民出版社,第二版,Vol20。P522)

法蘭西斯‧培根(FrancisBacon)的名言:「自然只被順從它的人征服」。也就是發現並順從自然的規律,是恩格斯理性接近環境的出發點。但是在馬克思和恩格斯看來,培根的原則,在資產階級社會(bourgeois society)的運用,首先是將它當作征服自然的詭計,目的是把這個原則,置放在資本積累與競爭的規律之下。科學被塑造成僅只是創造利益的附屬品,把自然的界限只看作是要被超越的障礙。與此相反的是,全體社會對科學的理性運用,只有聯合的生產者在沒有異化,並且符合人類真正的和潛在的需要,以及長時間再生產需求的基礎上,規範人類與自然之間新陳代謝關係的體制才有可能。

這也指出了,一方面科學本身的辯證法,也就是愈來愈被認識到的,人類與自然的同一性(oneness with nature)和為了社會管理的必要協作;另一方面是,資本主義的短視近利,一昧趨向無止盡積累,和其內在固有的混亂與不計環境結果之間的矛盾衝突。

正是這種深刻的批判唯物主義的視野,恩格斯強調了盛行的征服自然觀念的無知──似乎自然是可以任意馴服的外在領域,似乎人類不存在於地球的生滅循環之間。這種征服地球的企圖,恩格斯隱喻的說:只會導致自然的報復(revenge of nature),因為各種危急的關卡(或臨界點)將被衝破:

無論如何,讓我們不要過分陶醉於我們對自然界的勝利。對於每一次這樣的勝利,自然界都報復了我們。每一次勝利,在第一步都確實取得了我們預期的結果,但是在第二步和第三步卻有了完全不同的、出乎預料的影響,常常把第一個結果又取消了。美索不達米亞、希臘、小亞細亞以及其他各地的居民,為了想得到耕地,把森林都砍完了,但是它們夢想不到,這些地方今天竟因此成為荒蕪不毛之地,因為他們使這些地方失去了森林,也失去了積聚和貯存水分的中心。阿爾卑斯山的義大利人,在山南坡砍光了在北坡被十分細心地保護的森林,他們沒有預料到,這樣一來,他們把他們區域裡的高山牧畜業的基礎給摧毀了;他們更沒有預料到,他們這樣做,竟使山泉在一年中的大部分時間內枯竭了。而在雨季又使更加兇猛的洪水傾瀉到平原上。在歐洲傳播栽種馬鈴薯的人,並不知道他們也把瘰癧症和多粉的塊根一起傳播過來了。因此我們必須時時記住:我們統治自然界,決不像征服者統治異民族一樣,決不像站在自然界以外的人一樣,——相反地,我們連同我們的肉、血和頭腦都是屬於自然界,存在於自然界的;我們對自然界的整個統治,是在於我們比其他一切動物強,能夠認識和正確運用自然規律。(馬恩全集,人民出版社,第二版,Vol20。P519)

通過自覺的、符合理性科學的行動,人類能夠大幅提升免受難以逆料的結果以及無法駕馭之力影響的程度範圍,在我們涉入自然的傳統過程時,能夠察知更遠端的後果。然而,即便是在目前最發達的人群中,仍可以見到設定的目標與獲得的結果之間,存在巨大的落差(a colossal disproportion)。無法逆料的結果總是佔優勢;無法駕馭的力量遠比那些按計畫啟動的運動更有力道。以階級為基礎的商品經濟,只有在例外的情況下才能達到想望的目標,通常製造的恰恰是它的對立面。是故,在資本主義社會,理性的、科學的、可持續的、朝向人類社會與自然界的關係,是不可能的事。

尤具意義的是,恩格斯對資本主義和生態的觀點,數十年之後,得到了雷.蘭卡斯特(Ray Lankester)的全面迴響,他是達爾文(Charles Darwin)和赫胥黎(Thomas Huxley)的門生,馬克思親密的朋友,恩格斯也熟識的,達爾文下一代,英國首屈一指的生物學者。蘭卡斯特是費邊社(Fabian-Style)的社會主義者,研讀過馬克思的資本論(Capital)而且深受影響。在1911出版的《人類的王國》(The Kingdom OfMan),這本書收集了他1905年在牛津大學羅梅斯講座(Romanes)的演講《自然的逆子》(Nature’sInsurgent Son),1906年就任英國科學促進協會(The Brtish Association for the Advancement of Science)的主席致詞,以及聚焦於非洲嗜睡症的論文《自然的報復》(Nature’s Revenge),蘭卡斯特與時論不同調,堅持認為,人類對地球的支配日益增強,同時也增強了對全球範圍的生態危機潛在的威脅。所以他在《自然的報復》書中的某一篇說人類是自然的「搗亂鬼」(disturber of nature),是週期性傳染病的製造者,並且不斷威脅人類自身與其他物種。蘭卡斯特寫道:「這似乎是合理的觀點,動物包含人這種動物(以及植物或許也可以包括在內),可能染上的每一種疾病,除了突然發生或極少數的例外,都是因為人的干擾」。另外,這可以進一步追究到市場的支配體制,以及那些法國的世界性商業販子(cosmopolitain dealers),他們摧毀了每一個可以協調自然與人類生產的理性和科學方法。蘭卡斯特晚期在這方面的論述有更進一步的發展,系統的書寫了《被人類抹殺的自然》(The Effacement of Nature by Man)。如同晚期的馬克思與恩格斯,蘭卡斯特也照見了所謂的「人類的王國」,對生態而言,不過是讓它被人類被引入刀鋒邊緣的長期狀態。如果自然條件被貪婪的資本積累蹂躪踐踏,資本主義勢將導致人類環境災難性的崩潰。因此,若要生存的根基不遭毀滅,人類除了拋棄資本積累的狹隘支配,採取符合理性科學,共同演化發展的規則,控制生產之外,別無出路。

自然與歷史的辯證

恩格斯生態學的洞見和他對自然辯證法的深刻研究分不開,因為這些具有穿透性的看法是從其中產生的。但是,在西方馬克思主義哲學傳統,為人熟知的首要原則是,辯證法不適用於自然界。那是因為自然界並不存在,恩格斯提及的,超出人類主體行動領域之外,所謂的「客觀自然辯證法」。因此,辯證關係,乃至於辯證理性的對象,被限定在人類歷史的領域,主體與客體的同一也只適用於這裏。從而,一切外在於在人類意識與行動,非反身性的(non-reflexive)超現實(transfactual)的狀況,便被這種分析排除在外。但是,由於在西方馬克思主義傳統中對自然辯證法的完全拒絕,恩格斯在這領域探索的豐沛力量,還有他們在自然科學中標舉的演化與生態思想以及對馬克思主義的強調所能發揮的巨大影響,除了存留在相對少數的左翼科學家和辯證唯物論者之中,幾乎也喪失殆盡了。由於不能理解物質自然與辯證法的關聯,西方馬克思主義哲學傳統,傾向於把自然科學與外界自然,貶入機械主義和實證主義的範圍。最終導致了西方馬克思哲學的主流概念與自然科學(以及馬克思主義與唯物論的自然觀)之間的深刻裂痕。很諷刺的是,就在這個時刻,生態運動成為新興的主要政治力量。

於是,在這區塊重新採用經典的歷史唯物主義的洞見,需要一定程度的復原恩格斯自然辯證法的概念。換一個說法就是,必須拒斥淺薄,拙劣而且通常是草率輕忽的看待恩格斯自然辯證法的態度,不時的質疑恩格斯源自於黑格爾(G. W. F. Hegel)但是賦予唯物主義新意的,廣義辯證法的三大規律:(1)量轉化為質和質轉化為量,(2)對立的統一或同一,以及(3)否定的否定。

例如,彼得.曼尼卡斯(PeterT. Manicas)在寫作《恩格斯的科學哲學》時便曾抱怨這些規律「近乎空泛」(very nearly vacuous)的性質。然而,在恩格斯的分析中並不只表示,狹義的,在實證意義上的固定規律,用當代的術語來說,反倒是,廣義的,本體論原則(ontological principles)的辯證構想。等同於諸如:自然的一致性(the uniformityof nature)原則,實體永存性(the perpetuity of substance)原則以及因果性原則(the principle of causality)……這些基本定理。事實上,當恩格斯的辯證方法,被當代的科學推進之時,對這些原理的掌握,也在各方面受到不同方式的挑戰。

有鑑於他在曼徹斯特展開的,科學接觸的廣大幅員,伯納爾把恩格斯描繪為一位,絕不能以業餘愛好者視之的哲學家與科學史家。他的分析所達到的層次,遠高於他同時代,像是英國的赫伯特.斯賓賽(Herbert Spencer),威廉‧惠威爾(William Whewell),德國的弗里德里希.蘭吉(Friedrich Lange),這些專業的科學哲學家。

恩格斯在他所處的時代對於科學的歷史發展有如此深刻的理解,背後的原因,按照伯納爾的說法:是一種恆常的把自然視為一個整體以及一個過程的辯證觀點。恩格斯在這方面批判的襲用了黑格爾,認可在黑格爾邏輯學裡以唯心主義呈現的辯證轉變,是一個客觀存在於自然界,同時可以被人的知覺所掌握的過程。

在揭示辯證法三大規律的第一條規律,或是恩格斯襲自黑格爾的本體論原則,量變如何導致質變或者質變如何導致量變時,伯納爾強調了這一原則對自然科學思想的重要特性。恩格斯以一種卓越的洞見說:

一句話,物理學的所謂常數,大部分不外是這樣一些關節點的名稱,在這些關節點上,運動的量的增加或減少會引起該物體的狀態的質的變化,所以在這些關節點上,量轉化為質。(馬恩全集,人民出版社,第二版,Vol20。P404)

在這方面,伯納爾著重指出,恩格斯參考了德米特.門德列夫(Dmitri Mendeleev’s)的週期表,並以之為「質的轉變產生於量的不斷變化」作證,還有恩格斯發現的基礎觀念和現代量子理論(quantum theory)出現的關聯。正如同英國馬克思主義數學家海曼.列維(Hyman Levy)所言:恩格斯的方法展現出類似於當代物理學使用的「相變」概念(phase change)。

今天,我們已經知道生物學也同樣有這種辯證法原理的主張。舉例而言,不斷增加的微生物群類密度(一種量變),會造成基因表現的改變,導致某種新形態(一種質變)的出現。正如同細菌總數的增加,從每一個有機體釋出的化學訊號,累積到一定程度,會加速基因的化學反應,邁入製造黏液性生物膜的階段。生物膜可以由大量的有機體組合而成,並且能夠把有機體附著在任何事物的表面,從水管到溪裡的石頭、動物的牙齒、土壤、植物的根莖……無處不有。

恩格斯的第二定律,對立的相互滲透。雖然在實際操作的感覺上,最難確定,但是對科學研究而言,仍具有極大的重要性。依據伯納爾的解釋,這裡呈現兩個相關的原則;(1)每一事物都隱含著自己的對立面,(2)自然界中沒有區域分明和固定不變的界限(hard and fast lines)。針對第二個原則,恩格斯的闡釋,參考了蘭卡斯特震驚了科學界的著名發現:馬蹄蟹(horseshoe crab /Limulus即美洲鱟)屬蛛形綱(arachnid),為蜘蛛(spider)與蠍子科(scorpion family)的一支,這一發現,對生物學拋棄之前謬誤的分類法,深具啟示。

把辯證的原則運用到物理學以及物質與運動或能(energy)的問題時,伯納爾認為:「恩格斯的方法與當代相對論(relativity)的觀念十分近似」。

恩格斯的對立統一觀念,經常可以在當代馬克思式的辯證法中看到,亦即,就內部關係的作用而言,至少有一個關係項(releta)會和另外一個相依存。如同恩格斯自己的觀察,「它們那些被設想的固定性和絕對意義,則只不過是被我們人的反思帶進自然界的-這樣的一種認識,構成辯證自然關的核心」。(馬恩全集,人民出版社,第二版,Vol20 P16〉

恩格斯陳述的第三個辯證規律「否定的否定」,在字面上似乎很弔詭(paradoxical)。但是,恰如伯納爾指出的,它表達的意思是:客觀世界的所有事物,在歷史發展的過程或者整個演化的時期,透過之前曾被壓制,但目前還保有的隱性基因或殘存元素,通常會創造出新的品種,呈現新的物質關係,或新的層次。物質整體,明顯的走向了更高等級的組織層面。同時,變異性的改變經常被看做是一個組織層面向另一個組織層面的轉移,就像從種子變成植物那種樣態。

一塊混種(polyculture或稱雜作)四種不同作物的四畝農地,總體的產量會遠高於分別栽種單一品種的四畝農地。造成這種結果,有諸多理由,例如:善用日照與水源,在雜作區病蟲害的減少。

有機體的共同演化,同樣也會製造新的物種。例如,在演化階段,植物葉面飼養的昆蟲會大量增加植物的防衛機制。這包括製造抑制昆蟲成長以及釋出誘引

生物(通常是小黃蜂small wasps)的化學物質。在昆蟲身上產卵,在卵發育成熟時將昆蟲殺死。這種不斷循環返復的例子,至少在番茄天蛾的幼蟲身上可以見到,小黃蜂也就是這樣的把病毒注射進毛毛蟲的身體,癱瘓它的免疫系統,以便讓黃蜂的卵能夠發育成熟。

隨著生物的相互作用,進化不斷地創造出各種不同的物種,有時甚至是差異性極大的東西。在某些情況下甚至會改變整個生態系統,在特別的環境中產生新的優勢的物種。正如恩格斯所述:從否定之否定的觀點,新物種出現在自然界的動物與植物的領域是確定無疑的。

依據伯納爾的論點,恩格斯作為一名科學史家的卓越之處在於,對19 世紀三大科學革命的洞見:(1)量子力學-能量守恆定律,以及熵的可轉換性公式,(2)有機體的細胞分析以及物理學的發展,(3)達爾文依據自然選擇透過內在變異的演化理論。亦如1977年諾貝爾化學獎得主,伊里亞.普里高津(Ilya Prigogine)晚近的觀察;恩格斯偉大的洞見在於,預示了在這三個物理學革命中,拒絕機械論的世界觀以及導向更接近自然有歷史發展的觀念。

依據伯納爾的論點,恩格斯的諸多關切,主要在尋找一個影響人類生命、動物生態、以及生物分布的所有過程的綜合體。他的辯證運動和變遷的概念,讓這個綜合體成為可能。它強調物質相互作用的複雜性,以及在起源、成長、毀滅的過程中,引進的新興力量。「辯證唯物論的核心概念」,伯納爾認為是「上述過程的辯證轉化……唯物辯證法的基本任務在於闡明新的性質,揭示它在新產生的組織層級占優勢的條件」。

恩格斯運用自然辯證法的開創性成就,在這方面,為達爾文之後,唯物主義仍未解決的四個關於起源的問題,投下了亮光。(1)宇宙的起源,恩格斯與康德(Immanuel Kant)和拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace)星雲假說(the nebular hypothesis)的觀點相同,主張自我起源(self-orign)。(2)生命的起源,恩格斯駁斥了尤斯圖斯.馮.李比西(Justus von Liebig)和赫曼.荷姆霍茲(Hermann Helmholtz),生命永存的觀念,把焦點集中在原生質(protoplasm),特別是蛋白質(proteins)複雜的化學基礎,從不同的方面,指出生命的化學起源。(3)人類社會的起源,恩格斯在這方面較他同時代的思想家有更為深入的論述。闡明透過勞動,手和工具以及隨之而來的腦與語言的演化,預見了稍後古人類學的發現。(4)家庭的起源,恩格斯說明了家庭起源的物質基礎,以及隨著私有財產而誕生的父權家庭制。

恩格斯用這種方式,預見或預料到了許多材料科學的發展。伯納爾堅定地認為;恩格斯贊同能量轉換的原則,同樣也贊同物質轉化為能的原理,運動是物質存在的模式,恩格斯的偉大敘述,將在這裡獲得最後的實現。如同伯納爾在別處指出的,恩格斯比他同時代許多傑出的物理學家,更清楚的看出能的重要以及能與物質的不可分。恩格斯認為;沒有能的轉化,物質的轉化就不可能發生,反之亦然。「以運動取代力」是恩格斯自始至終為之奮鬥的觀念,也是愛因斯坦(Albert Einstein)本人批判機械論的起點。

而且,這個從恩格斯的辯證法開展出來的生態學的寬闊視野,構成了最具批判洞見的自然辯證法,這就是為甚麼我們必須重返恩格斯推理論證的方法,顯得如此重要的原因。就像伯納爾的論證;恩格斯最關鍵性的貢獻是他對人類全面征服自然這一觀念的批判。恩格斯強而有力的診斷了人類社會的毀敗,特別是資本主義的生產方式,預見了它的營為造成的生態後果。將這諸多惡果,溯源到人類濫伐森林,導致沙漠化不斷蔓延……等等不當干涉自然的活動。

1930和1940年代英國許多優異的社會主義科學家,對恩格斯的生態警告,也有相同深刻的印象。對偉大的生物化學家和科學史家約瑟夫‧李約瑟(Joseph Needham)而言,恩格斯可以被稱為「凡事都不放過的重要人物」(someone for whom nothing escaped)。用李約瑟的話來說:恩格斯指出了人類與在地球生活的各種條件奮鬥會變得很嚴峻,社會不可能再更進一步演化的那一天,即將到來,不斷提醒人類終將滅絕。對李約瑟而言,這種拒斥粗糙的線性進步假說的批判性立足點,同樣也對資本主義社會──有些地方竟然把長成的咖啡當作火車燃爐燃料──的極端浪費,以及生態毀壞提供了說明。這也造成能量守恆的問題,因為,就像恩格斯曾經提示的,這種自然的異化(包括能的異化),是對當代以及未來的人類真實可能性的掠奪。

英國兩位領袖人物之一的生物學家霍爾丹(J.B.S. Haldane)(另一位是羅納德.費雪R. A. Fisher),在以遺傳革命調和達爾文式生物學的新達爾文主義(neo-Darwinian)綜論中,將恩格斯視為唯物辯證法的主要泉源。比較了恩格斯與狄更生(Charles Dickens)和工業革命的關係。霍爾丹強調,恩格斯看的更為深遠,狄更生雖然掌握了貧困與汙染的第一手資料,並以熾熱的激情,無比詳盡地描繪了這種狀況。但是他採取的是一種憐憫而非希望的態度。恩格斯看到了工人的不幸和墮落,但是也看穿這種狀況。狄更生從未提及如果工人們要獲得拯救,必須自救。恩格斯則看到了這兩者不但不可分割,而且不可避免。

對恩格斯自然辯證法重要性的認識,延伸到了我們的時代。哈佛大學的生物學家理查.萊文斯(Richard Levins)和理察.勒文汀(Richard Lewontin)把他們帶有某種批判觀點,大量援引恩格斯分析的經典著作:《辯證生物學》(The Dialectical Biologist)獻給恩格斯。萊文斯和勒文汀哈佛大學的同事,古生物學家(paleontologist)和演化理論家(evolution theorist)史蒂芬‧傑‧高爾德(Stephen Jay Gould)觀察到恩格斯為19世紀生態-文化共同演化(gene-culture coevolution)提供了最佳的範例。那就是,在達爾文還活著的時代對人類演化最好的解釋,使得文化-生態共同演化,成為所有邏輯一貫的人類演化理論必須採取的形式。

恩格斯生成(emergence)的辯證發展,最終被證明是最具革命性的。這個觀點在本體論,認識論,方法論方面的重大意義,李約瑟在《時間:清新的河流》(Time, the refreshing river,這書名可以回溯到古代偉大的唯物主義哲學家,赫拉克利圖斯Heraclitus),對整合性層次(或生成演進)獨闢蹊徑的分析中充分的掌握:

馬克思和恩格斯膽識十足的主張辯證的過程確實發生在自然本身的演化中,而且無可置疑的事實是,它在我們思想中產生,是因為我們自身以及我們的思想均為自然的一部分之故。除非把自然看作是一系列有組織的層次,一系列辯證的融合,否則,我們不可能認識自然。從基本粒子(ultimate particle)到原子(atom),從原子到分子(molecule),從分子到膠體聚合(colloidal aggregate),從膠體聚合到活細胞(living cell),從細胞到有機體(organ),從有機體到肉體(body),從動物的身體到社會聯結(social association),一系列的組織層級於焉完成。只有能(現在我們叫做物質或運動)和不同層級的組織層面(或者穩定的辯證融合過程)才是構築我們的世界必須具備的東西。

恩格斯在人類世

當代科學界已廣泛認可(雖還沒正式宣布),地質學年代幾乎可以向後延伸12000年的全新世(Holocene)時期,已經結束,自1950年開始,被目前的人類世取代。人類世是因為環境被人類,例如;經濟活動的範圍,競奪了地球主要的生化循環,破損了地球體系劃定供人安居界限的劇烈加速(great acceleration)所造成的。因此,人類世,即是蘭卡斯特早前所謂的「人類王國」(Kingdom of Man)的顯現。就批判的意義而論,「人類王國」的意思不外是,人類這種干擾者不斷的在地球的自然環境中增長。因此,除了尋找理性運用科學和顛覆把科學貶低到僅僅供給資本家換取財富與奢華的工具的社會秩序之外,我們沒有其他的選項。用恩格斯和馬克思更強而有力的話來說,這就意味著,要理性規範人與自然之間的生滅循環,以及理性的運用科學,其先決條件是生產與分配方式的變革,捨此不由,其它作為只會導致災難的疊增。

正是在人類世時期,恩格斯的生態辯證法,才終於顯出它真正的價值。他對一切存在物相互依存,對立的統一,內在關係,間歇性變化(discontinuous change)生成演化(emergent evolution),生態體系的實態,氣候的崩壞的強調,以及對線性進步觀念的批判。所有的這些都應該被看做是,對人類的未來和我們迄今為止所認識的地球,十分重要的啟發。

恩格斯敏銳地察覺了現代科學的概念,也就是;「自然界也有自己的歷史,人類歷史和自然史的差異在於,人類歷史是具有自我意識的有機體的演化過程」。

由於人類與自己的勞動和生產過程相異化(alienated),因此也與自然的新陳代謝疏遠隔絕,這只能意味著自然與社會的崩解。資本的量的增長導致了人類與地球關係的質變,這情況只有在聯合的生產者的社會能夠理性的處理解決。

這實際牽涉到,一個特殊性質的生產方式(例如資本主義)會與某種需求量的特殊模型相結合,當生產方式的性質改變(例如社會主義)會產生絕然不同的量的模型。

恩格斯論斷,資本主義不停的在掠奪全世界的自然資源,包括石化燃料在內。他指出城市的污染,沙漠化,森林濫伐,地力的枯竭,以及區域的氣候變遷,所有這一切都是無計畫、失控的、毀滅性的生產方式造成的。資本主義的商品生產就是最明顯的例證。

恩格斯和馬克思,李比西一道,舉出倫敦大量汙水問題,顯示了代謝循環的斷裂。這些大量汙水把土壤中的養分抽掉,並一逕(one-way)的把這些瘠土運往極端擁擠的城市,成為那裏的汙染源。

他強調了天花(smallpox)、霍亂(cholera)、斑疹傷寒(typhus)、傷寒(typhoid)、肺結核(tuberculosis)、猩紅熱(scarlet fever)、百日咳(whooping cough)……等周期流行病擴散的階級基礎,以及不斷影響工人階級環境狀況的各種傳染性疾病,再加上營養不量,超時勞動,暴露在有毒的環境中工作,還有各種各樣的工作傷害。

依據新的熱力學(thermodynamics)恩格斯突出了;歷史的生態變遷是不可逆的,以及人類自身最終的存活問題。就當前生產與環境的關係而言,他描寫了一個面臨毀滅或革命的社會。正是在資本主義社會的表皮之下,城市環境對工人進行的社會謀殺(social murder),在殖民地愛爾蘭和印度造成的饑荒,可以說是極端剝削,生態崩壞乃至滅絕人類全體的指標。

以這一切為基礎,恩格斯和馬克思一樣,論證了人類和自然的生滅循環(metabolism)應該由聯合的生產者,依照與科學認識的自然律相一致(或共同演化)來引導,同時實現個人和集體的需要。

這樣理性的運用科學,在資本主義社會,無論如何都是不可能的。因為他依據的是是直接立即的個人獲利,所以在資本主義之下,要掌控科學本身的發展也是不可能的。

伴隨著人類的需要和可持續的環境狀況,要實行有包容性和理性的科學方法,社會需要一個有長程計劃的體制,在其中人類一連串利益的創造,可以具體運作。

恩格斯的分析從一開始便隱含著一個我們可以稱為「環境的普羅階級」(enviromental proletariat)的概念。因此,當資本主義關注資本的政治經濟學之時工人階級在最受壓迫,因而也是最為激進的時期,總是從基本需要出發,關切生活的總體。把工人的目標稱為「工人階級的政治經濟學」,像馬克思曾經做過的那樣,也許沒錯,但是用今天的術語,更正確的說法應該是,工人在他們最革命的鬥爭中,首要奮鬥是,創造關懷整體環境和基本生活需求的新的政治生態學。這目標只有在共同體的基礎上才可以達到。

恩格斯的《英國工人階級的狀況》對這方面有絕佳的體會。在那本書裡,他很系統的揭開空氣與水的污染,藏汙納垢的下水道,劣質的食物,不足的營養,有毒的工作場所,頻頻發生的工殤,以及工人階級高度的致病率和死亡率。除此之外,恩格斯也看到了工人只有為社會主義而鬥爭,才能引領他們真正前進。

實際上,《英國工人的階級狀況》所提出的議題,現在又重新成為「人類世」的核心命題。對馬克思而言,恩格斯青年時期的著作,持續的對他發揮影響,致使他能夠指出,「周期性傳染病」顯示了與土壤崩壞俱來的,自然的新陳代謝的斷裂。《資本論》的許多章節,不過是在數十年之後,致盡心力更新恩格斯對「流行病學」(epidemiological)的分析而已。今天,在由新冠病毒(COVID-19)引發的疫情脈絡中,馬恩這些具有穿透力的見解又重新佔據了重要的位置,從這裡出發,展開建構生態社會主義世界的長程革命。然而,要將這種分析向前推進,就必須探索出一門扎根在人與自然複雜的一致性概念之中的,辯證科學和藝術。

所有事物都被出賣了

恩格斯很欣賞雪萊(Percy Bysshe Shelly)的詩,認為他是個「天才」。

恩格斯在青年時期的作品中曾寫道:「只有雪萊才能把自然描繪的如許溫柔又有創造性」。在雪萊的《布朗克峰》(Mont Blanc)詩的開頭幾節,我們看到了自然的唯物辯證法以及與恩格斯不同的心靈。

永恆宇宙的萬物

流過我的心魂捲起奔騰的波浪

時而晦暗時而晶瑩閃爍

時而朦朧憂傷時而燦爛輝煌

人類的思想根源

來自於神秘清泉

隨著大河發出的頌歌

有一半是他自己的聲響

也如同雪萊在《馬布皇后》(Queen Mab)詩中描寫的,自然與愛都被異化的資產階級社會:

所有事物都被出賣了

蒼穹的每一道星光

腐敗了

大地慷慨餽贈的愛

恩格斯清楚的看到,人與自然和解的深刻需要,只有透過革命才能實現。

註釋

人類世:人類世(Anthropocene)是以地質學概念所命名的地質年代,現今尚未有較明確的時間定義。關於人類世的特性,主要基於人類活動對地球環境造成的巨大影響,而形成的新地質環境,此一概念由諾貝爾化學獎得主,荷蘭大氣化學家保羅·約澤夫·克魯岑(Paul J. Crutzen)於2000年提出。關於人類世的起始,有以下幾點論述:

1、維吉尼亞大學古生物學家威廉‧拉迪曼(William Ruddiman)認為,新石器時代,人類農業文明出現,及對於環境有所影響。

2、1784年,瓦特(James Watt)改良蒸氣機,人類進入工業時代後,人類活動對全球性的氣候、環境產生影響。

3、國際地層委員會(International Commission on Stratigraphy ICS)的人類世工作組提出,1945年人類首次原子彈實驗,及20世紀中葉後,為人類世的開始。

4、萊斯特大學古生物學者揚‧薩拉希維奇(Jan Zalasiewicz)則認為2008年起已進入人類世的範疇。

◎作者:John Bellamy Foster

◎譯者:范振國

◎原文網址:Engels’s Dialectics of Nature in the Anthropocene

【紀念恩格斯兩百周年冥誕專題】

‧ 恩格斯的辯證生成論

‧ 人類世時期恩格斯的自然辯證法

【延伸閱讀】

‧ 資本主義垂而不死、腐而不朽?難道馬克思、列寧都失算了?

‧ 革命者人格與勝利的哲學——紀念列寧誕辰150周年

‧ 中國動畫《領風者》:馬克思一生的傳奇故事

‧ 不朽的馬克思(1):資本論的誕生

‧ 英國學者羅思義:人類將見證中國成為世界最大經濟體